科學家 陳志成小檔案

- 出生:1965年

- 學歷:台大動物系畢業、台大動物學研究所碩士、英國倫敦大學學院神經生物學博士、美國國家衛生研究院博士後研究

- 經歷:中研院生物醫學研究所副所長、台灣基礎神經科學學會理事長、台灣痠痛研究學會創會理事長

- 現職:中研院生物醫學研究所特聘研究員

拜訪特聘研究員陳志成的實驗室,有如穿越迷宮。

1981年籌辦成立的生物醫學科學研究所不難找,中研院大門入口右邊第一棟,但電梯到3樓,你得先看懂樓層平面圖,上面的研究室編碼沒有直接排序,步道十分曲折,實際邁步,方向感更是被二側巨大的實驗冷凍設備淹沒;每次轉彎,眼前盡是白花花的日光燈、米黃色的地板;研究室的灰鐵門不是透著生冷氣息,就是提醒安全警戒標示黃黑線,幾次繞回新舊棟聯通走道,終於,聽到人聲。

顛覆西方科學 區分痠與痛

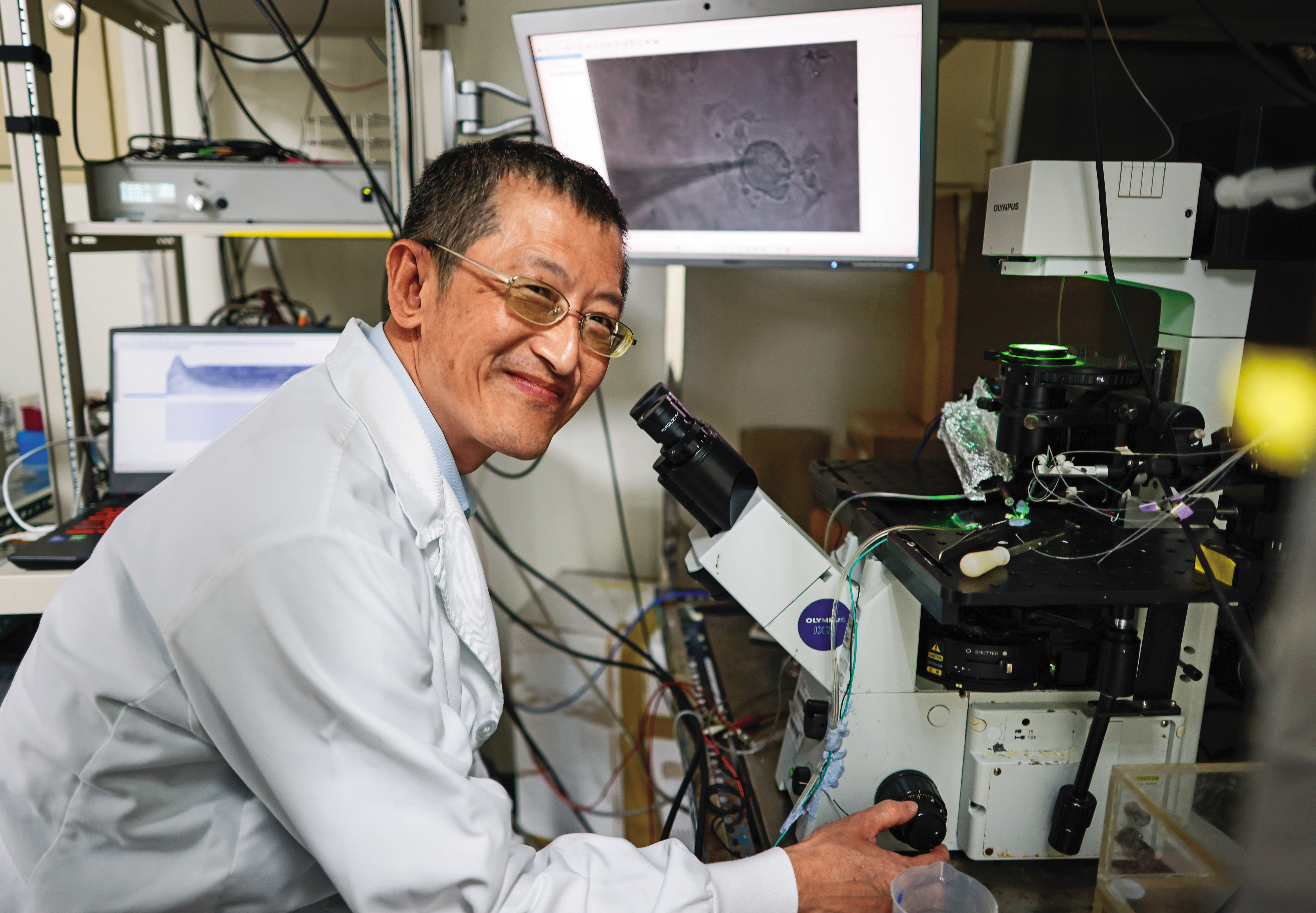

那是關於實驗,認真、歡快的交談。循著聲音走,你先看到滿牆寫滿化學式的海報,接著一面顯然是學生用麥克筆畫上皮卡丘等神奇寶貝的白板,轉身,一間明亮的實驗室向你敞開;穿過正在做實驗的白衣研究員,裡頭小房間的先生抬起頭,笑呵呵說:「妳好、妳好,這裡很容易迷路齁。」

在迷宮中心的先生,今年60歲,在中研院,他的特聘頭銜,已是研究員最高等級。他也是擅長為迷宮繪製地圖、尋找出口的人,只是他的迷宮是更複雜的疼痛、神經、分子細胞與離子通道。

今年1月,陳志成和團隊的投稿登上美國《Science》期刊的姐妹刊《Science Advances》,顛覆西方科學長期以來歸類在「痛覺」(Pain)的「痠」,他們的實驗和臨床發現,痠的路徑不在痛覺神經,而是在本體感覺神經,這個以台語「痠(Sng)」命名的新理論「Sngception」,不僅開啟疼痛研究全新的地圖,更在8月登上疼痛研究最權威的期刊《Pain》封面,讓世界看見斗大的中文字「痠痛」。

陳志成的小房間,位在實驗室的中心。2003年,他結束美國國家衛生研究院的博士後研究,回到中研院,就在此落腳。研究室約二張榻榻米大小,他坐在中央,被塞滿原文書與論文的鐵灰色鋼製書架圍繞,書架上則擺滿學生寫給他的感謝卡。比起顛覆權威的科學家,身形高瘦、戴著金屬框眼鏡的他,更像一位溫和斯文的化學老師。

如果人生像不斷解鎖的迷宮,陳志成尋找志向的第一關,大概是快樂漁場。

大學摸索志向 研分子細胞

他是台南的孩子,家裡開百貨行,爸媽忙做生意,他和哥哥最大的快樂是海邊、公園隨意跑,他最愛釣魚、抓各種水生動物。「那時的安平漁港,沒什麼人,漁民在岸邊曬的貝殼、海星,都是我的寶藏,海底生物怎麼這麼多樣貌?我覺得非常神奇,但好奇心找不到答案,那時的市立圖書館,也沒有一本像樣的動物圖譜。」好在,他國、高中自然科表現優異,非書香世家,仍順利考進台大動物系,「在台大,哇,同學志同道合,我們住日式宿舍,前面水溝就是鱔魚和青蛙,我整個大學不是在賞鳥、釣魚、就是抓青蛙,非常開心。」

陳志成一度想往生態研究走,升大三的暑假,他到東港水試所,那時同樣動物系畢業的草蝦大師廖一久擔任所長,讓他們參與虱目魚的繁殖研究計畫,幫虱目魚麻醉、打藥、沖洗,他第一次見到長度100公分的虱目魚,但他發現,現象描述型的研究無法告訴他,魚類怎麼繁殖,他想追根究柢的生物奧妙,可能要到分子層級才有辦法探索。

隔年暑假,他到中研院參與魚類病毒的分子研究,開始學習蛋白質、RNA的實驗技術,也在動物所繼續讀碩士。1990年科學最前沿的研究是「細胞凋亡」。所謂細胞凋亡,在發育學研究,細胞分化過程會有大量不需要的細胞凋亡,陳志成舉例,「像(人類)一手五根手指頭,原來連在一起,因為細胞自己凋亡才分開,這機制原是胚胎發育的自然現象,沒想到,我在研究病毒感染時,也發現特定比例的病毒,細胞會大量凋亡,觀察那個系統,好神奇喔。」

分子細胞的技術,讓陳志成很快進入生醫研究的新手村。申請英國倫敦大學學院博士班時,現英國皇家科學學會院士約翰伍德(John Wood)直接寫信邀請他加入團隊,伍德原先希望他找到控制痛覺神經的轉錄因子,他卻發現專一表現於痛覺神經上的ATP受體,為止痛藥的開發提供更精確的標的,他3年拿到博士學位,並以第一作者登上《Nature》—科學家夢想的至高殿堂。

在期刊檢索網站搜尋陳志成,第一篇就是《Nature》那篇論文。問他當時怎麼慶祝?「實驗室有好事,大家就會開香檳、吃魚子醬。好吃是好吃,但也沒有說多特別啦,哈哈哈哈。」心情呢?他瞪大眼睛,「很振奮啊。」快轉約十分鐘陳志成闡述發現ATP受體、酸離子通道後隨之而來的疑惑,他想說的是,「因為沒人發現過,突然一切要你自己去找答案。這是開創性的精髓,也影響我之後的研究路程。」

英國三年,改變了陳志成看待研究的方式。實驗室的學長,畢業自莫斯科大學的亞美尼亞人,性格極其嚴謹,表達方式激烈,經常質疑指導教授,「實驗結果不如預期,他直接罵,說研究設計lousy(差勁),跟老師辯論,我看得很震驚。但很感念他,是他讓我明白,真相不是大師說了算,科學有太多的意外與例外,我們可以驗證與辯證。」

如寶可夢小智 跨界交盟友

1998年,陳志成申請上國家衛生研究院(NIH),帶著問題飛往美國馬里蘭州繼續做研究,那是全球最大的生醫研究機構,也是孕育一百六十多位諾貝爾獎得主的地方。陳志成有機會接觸彼時遺傳工程最先進的「基因剔除」小鼠研究技術。

當時科學家普遍認知,ASIC3(酸離子通道)是痛覺神經的「開關」。陳志成設想,若把ASIC3拔掉,老鼠應該會變得比較不痛。實際結果,除了肌肉注射酸液特例,在測試其他各種疼痛時,拔掉ASIC3基因的老鼠,反而變得對痛更敏感。他將實驗數據,忠實地呈現在《美國國家科學院院刊》。但是相比找到明確的ATP受體,為止痛藥研發帶來希望和商機,2002年他這顛覆西方科學概念、提出矛盾的研究,大膽,卻沒能像他的博士論文研究來得轟動,國家衛生研究院給外國人5年的研究居留上限也屆滿,他回到台灣。

科學家的人生,以實驗的進程編年。講起同為科學家的太太、小孩,陳志成細數對方的研究領域、晚餐覆盤實驗室結果的對話,如科學報告。但談痠覺理論建立,每個階段遇到誰、獲得什麼法寶,他的眼睛發亮,台大醫學院麻醉科名譽教授孫維仁形容,陳志成是《寶可夢》中的小智,將各方豪傑紛紛收納到他研究隊伍。

寶可夢圖鑑一號,當屬美國愛荷華大學有名的疼痛研究權威凱瑟琳斯盧卡(Kathleen Sluka)。2003年,陳志成回到中研院,他沒有因實驗結果和疼痛教科書矛盾而退縮,反而繼續為那些問題尋找新的研究進路。斯盧卡提出以注射酸食鹽水的模式,成功模擬出慢性肌肉痠痛(如纖維肌痛症)的狀態,陳志成在2005年應用於肌肉組織酸化實驗後,成果大躍進。斯盧卡現是他連結國際疼痛學術圈的好友,第2次來台,還送上她在台北故宮聽聞山水畫作法後,自己畫的痠覺理論圖。

陳志成像描述一場即興的四手聯彈,分享他第一次的跨領域合作。那是二○○八年,一位美國做生物力學的知名國外學者來中研院演講,生醫所安排二人對談,會後,陳志成丟出他對痛覺與機械力關聯的發想,大家聊得高興,外國學者的學生為此決定多留一週再返美,他們一起設計一個簡單的實驗,「一個機械系教授,跟一個念生物的人,其實在雞同鴨講,但那是啟動我跨領域研究的契機,我們要研究怎麼用機械方法刺激感覺神經,結果還真的量到電訊號,也奠定我們後來解開本體感覺神經元感受機械力的機制。」

妙想痠覺量表 助臨床診斷

寶可夢圖鑑中,扮演臨門一腳的角色是臨床醫師。2012年,陳志成在米蘭參加國際疼痛研討會,最後一晚台灣參與者聚餐,他突發奇想,問在座麻醉、復健科醫師:「臨床有痛覺量表,那有沒有痠覺量表?」沒想到話匣子打開,醫生你一言、我一語,他們表示醫學沒有痠覺量表,但病人經常抱怨,他們不是痛,而是痠。只是在場學者皆太忙,討論後來不了了之。

2015年,台北醫學大學附設醫院神經外科醫師林建和,因為博士論文主題是腰椎神經研究需進行小鼠實驗,來到陳志成的實驗室。林建和還記得,當陳志成問他「要不要做一些『痠』的研究」,他心中的第一想法是「這太crazy」,他懷疑自己是不是進錯地方,「這不是做老鼠實驗、研究疼痛最科學的地方?不是要講求客觀?老師是對科學的假設實驗要求非常縝密的人,怎麼突然問我地下電台、江湖術士才會講的『痠』?」

林建和一邊覺得莫名其妙,回到醫院,一邊乖乖地規劃痠覺的問卷和量表,沒想到,一個月就回收三百多份資料,初步結果也讓人振奮。病人端回饋,痠和痛沒有完全關係,而且是二種不同的臨床癥狀。陳志成解釋,「我們早發現很多不對勁,例如痠透過某個受體,反而造成止痛作用,而痠也會影響本體感覺神經,以及造成癢覺。但這些都是動物實驗,臨床資料回來,我們就更有信心。」

痠覺臨床問卷調查,已累積二千多份問卷,接近9成的台灣民眾能自覺區分痠和痛,林建和表示,「他們描述的痠,通常很深層,好像從骨頭、關節那邊出來,而不是表皮,除了痠,還伴隨一些無力感。另外,痛的位置通常很精確,聚集在一個點;痠的位置則很模糊。這對臨床衝擊很大,很多老婆婆、老先生常常告訴我們:『醫生,我這個是痠,毋是疼。汝開的止疼藥仔,對我攏無效。』但過去疼痛醫學,沒有痠的概念,醫生或忽略,或把痠當成痛來治療。」

現在,他知道痠作用在本體感覺神經,當病人反應下背「痠」而不是痛,需要開非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)時,他會選擇較具止痠效果的雙氯芬痠(Diclofenac)、布洛芬 (Ibuprofen),其他如術後強效止痛藥酮咯痠(Ketorolac)比較沒有止痠效果,他也會建議病人通過復健改善。目前包含台北醫學大學附設醫院、萬芳醫院及雙和醫院等醫療機構,已開始在門診醫令系統中導入痠覺量表,協助醫師進行更精準的診斷,也減少止痛藥浪費。

創英文新詞彙 歐美傳理論

台大醫學院麻醉科名譽教授、同時也是國內纖維肌痛症權威孫維仁,在陳志成的論文登上《Nature》時就曾邀他到台大醫院演講,「他是小白鼠研究起家,疼痛是很主觀的東西,動物實驗怎麼知道老鼠痛不痛呢?我們都很好奇。」孫維仁笑說,演講他不完全聽懂,但陳志成對研究有愛,學習能力也強,大家願意和他合作。

長久以來,纖維肌痛症(俗稱公主病)的病人如Lady Gaga,有苦難言,止痛藥對他們無效,他們形容痠,只能不斷拍打自己的腳、拍打自己的肩膀、泡熱水澡,想辦法舒緩。痠覺理論為他們的苦找到名詞。孫維仁舉例,以前憂鬱症被視為中邪或從小被壓抑,但後來精神醫學找到腦的離子通道、分子機轉,有機會開發藥物治療。「痠痛也是這樣。製藥業時時關注最基礎研究的發展,任何一個微小分子的突破,都可以帶來新的治療曙光。陳老師現在就是把痠覺的路徑圖講清楚、說明白,像到一個新的城市,你要到達目的地,必須知道搭哪條線的交通工具、在哪一站下車,才不會迷路。」

1995年,陳志成發現ATP受體,注意到痛覺神經和酸離子通道的關係,外人看來是科研的頂峰和成果。對他而言,卻是一連串問題的起點。他自己解鎖全新的關卡,從動物實驗、分子細胞、電位訊號到臨床研究,總算在2018年,破解痠覺,提出痠覺理論。沒想到在此時,卻遭遇意料外的挑戰—如何翻譯命名,以及如何向沒有「痠」概念的主流西方科學界傳遞這新的知識?

「這困難度,通俗比喻的話,像是你去美國白人基督教的社區,唱台語歌,還要得到他們的喜歡。」林建和受西方整套醫學的教育薰陶,他解釋:「我們常說痠痛麻麻,痠跟痛是同一個位階的。但西方語言認為痠只是痛的附帶,他們不認為這有什麽好研究。」

陳志成說,要為痠覺英文命名,他們原先查詢許多希臘、羅馬的字根,多跟食物相關,不方便直覺理解,發音也難。一天,實驗室內台大外文系的助理神來一筆,「老師,我們要不要就用台語的痠?」他一聽覺得對了,「我們以病人的反應,來做科學分析,理所當然啦。」最佳團隊以「percepción(知覺)」「nocicepción(痛覺)」的詞根,融合台語中「痠」的發音「Sng」,創造出英文新詞彙,Sngception(痠覺)。

「痠覺其實是本來就存在的感覺,只是西方語言文化不了解,把它當作痛,結果綁架整個思維。在國際疼痛研究協會(IASP)定義下,沒有痠的概念;soreness(痠痛)的英文解釋,也是一種pain(疼痛)。可是在台灣,我們用腰痠背痛、牙齒痠…來表達不舒服,針灸下去,我們說,很痠。台灣現在有語言文化的優勢,可以成為這個領域的制定者,讓西方社會了解,在他們的語言文化 ,病人很多症狀是sng,而不是pain。」

登上國際期刊 話語權戰爭

今年8月,刊登在《Pain》期刊的痠覺論文,有一篇是陳志成和台大文學院語言所教授蘇以文合作的研究,他們訪談十個使用不同語系國家語言的人,歸納為何只有漢藏語系的人,會以痠表達不舒服,以及不同語言的人,是否能直覺讀出「sng」。但論文審查來回經過1年多,最初甚至被退稿,已退休的蘇以文說:「連我這個外行看外審的意見,都知道對方可能沒有理解論文,但陳老師很有耐心,把事情講清楚,態度真的非常誠懇。」

科學也是話語權的戰爭,痠覺理論登上國際重要期刊,陳志成也爭取在國際疼痛學會,組專家小組論壇。他接下《Pain》單元的主編,是第一位台灣人。因為合作的英國學者牽線,吸引《BBC》採訪,今年底,蘇格蘭國會邀請他去分享。

陳志成很明白,生醫研究的前沿和經費規模,歐美世界領先,台灣只能跟隨,「但,不是只有他們的議題重要,台灣的議題,我們的科學家才有興趣,不可能要求外國人來做。」他印象很深刻,10年前他在美國參加神經科學年會,那是神經科學全球最指標的會議,擔任大會講者的是台灣生物學家、中研院院士江安世,「聽他的演講,我滿多感觸,現在腦神經研究很多突破、包括美國前總統歐巴馬推動腦計畫,起頭是江安世院士的果蠅透明化研究。但『台灣人開始做』這件事,在國際上很不容易被看見…」性格溫和的他,淡淡地說。或許,他在1995年開啟痠覺研究,隱隱也有些不畏懼主流科學權威的挑戰意思。

方向感不太好 生活很樸實

二次到陳志成的實驗室,沒有科學理性、冷冰冰的氛圍,大家或跑數據、或埋首小鼠實驗,充滿幹勁。因為實驗室現擴增二倍大,總共有多少成員,陳志成也記不清楚,拍照時在的十多位,有醫師、生醫博士生、中醫,來自孟加拉、越南、英國與美國等,他們笑稱自己是「痠民」的組合。陳志成不是緊迫盯人的老師,沒有硬性規定到實驗室的時間,只要求他們誠實;比起看別人的研究論文,他更鼓勵學生從實驗,大膽發想。

《天才的學徒》記錄美國科學王朝的傳承,老師的風格如何影響學生。跟陳志成超過20年的博士後研究員李政翰,讀博士期間,一度在學術體制失去方向,他的想法天馬行空,大部分的老師只希望他做A到B就好,但是陳志成看出他想做A到D的可能性,還幫他梳理出邏輯,「真的很少看老師挫折,幾乎沒有。一方面事情很多,一方面他發現阻力不會拘泥,思考很正向。」這麼完美?李政翰笑答:「對老師有點抱歉,但還是要講一下,他是方向感很差的人,只能走平常固定方向,如果不一樣,他會瞬間搞不清楚迷路,到國外開會,我們會帶著他,他就不用再想。」

科學家的心思、腦海的圖譜全投注在研究,無法辨認現實的新路;腰痛卻沒時間練太極拳。問太極拳和針灸,他又滔滔不絕,針灸所謂的氣,之所以能止痛,當中有機械力的作用。陳志成生活簡單,二訪我們沒偷瞄到李政翰形容他「破的一塌糊塗」還在用的公事包,但請他套上辦公椅上的西裝外套拍照結束,我們才發現西裝肩後,有久用裂開的痕跡。