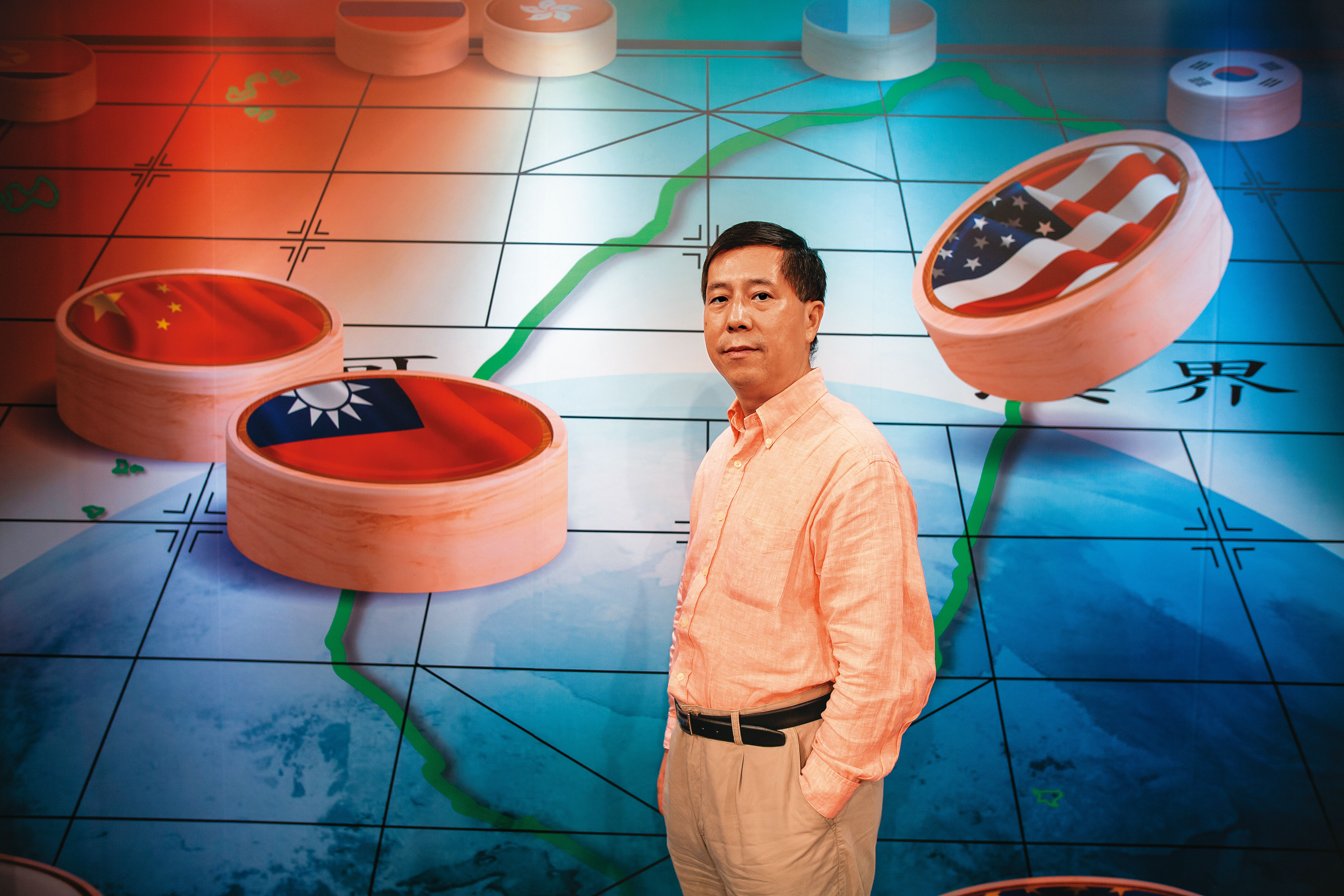

汪浩今年從政論節目嘉賓升格主持人,且愈做愈大,從每週1小時增加到2小時。上午我們來到華視《三國演議》攝影棚,他親自到門口接送來賓。這天,他講東京奧運正名、談中國股價暴跌與習近平對科技、補教、電玩業的嚴打監管,內容嚴肅如上課,但在YouTube上點閱率動輒數十萬。

汪浩 小檔案

- 出身:1965年生於上海

- 學歷:北京大學法律系、英國牛津大學聖安東尼學院國際關係博士

- 經歷:曾任職瑞銀集團、花旗銀行、中國國際金融股份公司銷售交易主管、中國銀行證券銷售主管

- 著作:《冷戰中的兩面派》《意外的國父:蔣介石、蔣經國、李登輝與現代臺灣》《借殼上市:蔣介石與中華民國臺灣的形塑》

從銀行家 變反共名嘴

56歲的他,說話溫軟,也不急著發表意見,給人隨和老派之感。他形容自己「無趣」,「沒有什麼課外興趣,每段時間專注做一件事情,一般都能做得比較好,所以彈琴、唱歌、跳舞、體育我都不會。」他在牛津大學的同學、中研院近代史研究所教授黃克武說:「過去在金融圈工作時,他是完全不談政治的,就賺錢過日子吧!」

2015年,在英國、香港金融圈工作20多年的汪浩從中國銀行退休,與身為作家的妻子蔡珠兒從香港移居台灣,沒想到退休生活越過越忙碌精彩。汪浩是英國牛津大學國際關係博士,專研冷戰時期的中美外交史,博士論文寫的是〈冷戰中的兩面派:英國的臺灣政策1949-1958〉。儘管日後工作是毫不相關的金融,來台後重拾博士畢業後就中斷的學術研究,看遍國史館檔案、兩蔣日記,寫成《意外的國父:蔣介石、蔣經國、李登輝與現代臺灣》《借殼上市:蔣介石與中華民國臺灣的形塑》,從冷戰下的國際關係視角闡述台灣定位與國家認同,帶讀者看見與歷史課本不同的台灣。

2016年,汪浩做研究時發現國史館檔案不對中港澳籍人士開放,在報紙上寫公開信給館長吳密察:「國史館的檔案既然早已解密和數位化了,何不也比照美國,把檔案悉數放上網,無限制向全世界公開,以利閱讀研究?這才是民主自由,社會進步的表現。如果不向世界先進國家看齊學習,反而去跟專制的中共爭取『對等互惠』,這不是自降身段,自貶格調嗎?」他找立委開公聽會,逼得國史館全面開放。這是他仗理直言的形象,初登媒體。2018年主持人陳凝觀找他上節目談國共歷史,隨著美中貿易戰到科技戰、香港反送中、中國富豪被整肅…他懂金融、國際關係與中共邏輯,能深刻分析權力與資本如何脣齒交纏,成了意外的名嘴。

從小開始 厭惡共產黨

雨後清朗的下午,我們拜訪汪浩與蔡珠兒位於大安區的家。室內寬敞明淨,10人大圓餐桌、雙流理台中島廚房像張大嘴,舌尖蔓延到客家福菜、香港鹹魚、梅子醋、鹽漬酸豆、花椒油、櫻花鹽等來自世界各地調味料,中式、義式、泰式、日式、印度菜…什麼味道都可以在自家廚房創造。

平時,夫妻倆各據家中一隅閱讀寫作,角落一張書桌、一面書櫃是屬於汪浩的天地,架上全是政治歷史書籍。這房子購自曾任中華民國參謀總長、國防部長的海軍一級上將宋長志的後代,汪浩出身中國、留學英國、在香港工作,人生後半安居此宅,彷彿兩岸三地歷史的糾纏都在這裡了。

何以反共?汪浩23歲北京大學法律系畢業後到英國牛津大學念國際關係研究,1989年六四天安門事件發生,他組織海外民運,到中國使館抗議、辦雜誌《吶喊》。那是他人生的分水嶺:「原本可能回中國,進入外交體系,到政府部門工作,但因為六四的關係,不可能了,我回不了中國。我在英國申請政治庇護,跟中國家裡的關係幾乎都切斷了。」他在上海的外婆、媽媽也受到關切,直到1995年,他入籍英國後才回鄉探親。

厭惡共產黨,其實從小就開始了。他的外公原本在上海一間瑞士洋行做到經理,娶了主管的女兒,但文革時被批鬥,被紅衛兵抄了2次家。汪浩出生時母親正下放,或許是懷孕時營養不夠,他從出生就有濕疹、哮喘。父母在廣州工作,父親是造船廠工程師,母親是英語導遊,他在上海由外公、外婆帶大,父親在他6歲時腦瘤病逝。由於沒有上海戶口,沒糧票,雞蛋配額一人每月十顆,都靠外公、外婆省下來給他吃。「客人來才有西紅柿(番茄)炒雞蛋吃,我對食物沒有太大挑剔,什麼都缺,所以什麼都愛吃。」他至今還是喜歡吃炒雞蛋。

「以我在中國生活的經驗,最恨就是政府權力無限大。我接受西方的古典自由主義,強調通過憲法限制政府權力,主張小政府、大社會。」初到英國時,牛津校園中左翼氛圍濃厚,但他反而欣賞保守派的柴契爾夫人、美國雷根總統。

派駐香港 目睹多亂象

他在英國另謀出路。「既然來到英國,就要學英國比較強的東西,除了莎士比亞以外,英國最強就是金融。」他沒學過金融,投遞200多份履歷,只有40幾個面試,最後只有一家錄用,「我就去了,在一家基金管理公司當經理實習生,開始學習怎麼炒股票、做投資。」工作不到一年就在倫敦市中心買下一間二房公寓。1996年,瑞銀集團派他到香港,當時他年收入超過10萬英鎊,相較之下,牛津大學教授年收約5萬英鎊。

也是留英那段期間,他遇到了來租房的台灣作家蔡珠兒。第一次見面,汪浩做了留學生的家常菜烤花椰菜、豆子湯,幸運的是,此後,都是蔡珠兒做飯給他吃。

到香港工作不久,碰上九七回歸,他親眼目睹香港商業環境從守法、清廉、講究誠信,逐漸惡化為靠權貴、走關係門路的中國商業文化。2002年,他被挖角到中國國際金融股份公司(簡稱中金),負責將在香港上市的中國國企股票向全球機構投資者推銷,「當時中國剛加入WTO,很多大型中資國企到香港上市,中金是有壟斷性的,那段時間中金非常掙錢。」中國移動、中國石油、中國民航、中國人壽等大型國企在香港上市,他都參與。全球路演(證券發行商對投資者的推介宣傳活動)派對上觥籌交錯,吃的經常是香港最著名的東方文華酒店、四季酒店龍景軒、萬豪酒店。

但經濟改革開放並未讓中國國企體質跟著改變,「實際上發生的情況是反過來,香港、國際資本市場被中資國企利用了。」汪浩觀察,這不只是中國的問題:「實際上,三邊都有責任,香港的監管當局對中資企業愈來愈縱容、害怕,原來的法律、執行完全放鬆了。投資銀行總體文化是只要能掙到錢,管理層要怎麼做隨他們去,不再堅持底線。管理層也看穿國際資本市場只是短線炒作,也就不再在意要做體制上的改革,而是短期編一個故事,把股票賣掉就好。」他信仰古典自由主義,加上大學學法律,更無法忍受違法亂紀,說起這段經歷時,他語速變快,難掩憤慨。

投資踩雷 禪修尋平靜

2008年美國次貸風暴引發全球金融海嘯,他辭職,自己成立「中國價值投資」私募基金,前2年賺錢,第3年卻踩到地雷。那是一家叫「中國森林」的民間企業,突然被停牌,公司倒閉。「CEO說在中國有很大片森林、出產多少木頭,實際上是做假帳,把股東都騙了,跟瑞幸咖啡是類似故事,這樣的事情在中資背景的公司蠻普遍。當時很自責,怪自己為什麼沒有做好研究,就相信公司管理層。」做假帳的CEO被關進監獄,但汪浩投入的100萬美元要不回來了。

蔡珠兒說:「汪浩一向很順利,40幾歲才遭受這樣的挫敗,這讓他非常焦慮,他覺得他最了解(金融),竟然踩到地雷,這個臉要放哪?怎麼跟客戶交代?」那段時間,汪浩眼睛痠痛、偏頭痛等身心症狀加劇,看遍醫生也找不到解方,他特地來到台灣法鼓山學習禪修打坐才尋回平靜。

2012年他到中國銀行工作,其實他早已財富自由,重回職場是為了找回自信。但彼時香港證券業已被中國公司大舉入侵,中資背景的證券公司從2008年占比25%,到2015年提升至60%,費率削價競爭,抽佣也嚴重被稀釋,「蠻辛苦,也沒有太大意思。」

決定離開金融業那年,雨傘運動發生了。「我從中環的中國銀行大樓裡面出來,3分鐘就進入金鐘占領區。我當然很同情他們,中午休息時就會去看一看。」他看清局勢,香港最光榮的時代結束了。他50歲辭職,移居台北。

如今他研究歷史,談論政治。蔡珠兒觀察,「他儘管工作成功、生涯順利,但我可以感覺出來他(在金融業)並不快樂,他沒有安身立命、找到自我寄託,反而我覺得他在台灣有找到這個,這是我們意想不到的。」

他寫書、上節目,不是為了升等或通告費,只是覺得有趣、開心。過往在中國不能談政治,在金融圈明哲保身也不便談政治,悶了快30年,如今終於可以隨心所欲大談政治,那是暢快與解放。臉書上的汪浩有不少熱愛台灣的言論,問起來,他平淡地回:「我很喜歡在台灣的生活啊。」

無法回鄉 那也無所謂

採訪結束近傍晚,蔡珠兒正準備下廚,嘴裡唸著今天要做清粥小菜:「汪浩愛吃粥,我煮雜糧粥,天氣熱放綠豆消暑,加點薏仁增加口感。」世界上走過看過,回到台灣,簡單的清粥小菜是最甘美的人生滋味。好友許悔之說,汪浩是蔡珠兒的專門「試菜員外」,蔡珠兒則是他人生中的績優股。蔡珠兒笑說:「他認識我時,我還不太會做飯,我自己也不知道我有這個潛能。」

蔡珠兒喜歡汪浩個性隨和。婚前,蔡珠兒就決定不生小孩,「他說隨便妳、沒關係,婚後也沒有強烈意願,其實他蠻喜歡小孩,這點他非常開放、多元,很尊重我的決定。我很感激他給我這樣的選擇自由。」又說:「汪浩是獨子,還是家族中最出人頭地的,我等於是讓他們家族斷後,但他們家人從來沒有表示怨恨、惡意。」好友馮光遠則說:「上海男人通常都是溫吞吞的,在女人的統治之下生活,我覺得男人本來就應該這樣。」

汪浩自認是英國公民:「我入籍英國就是認同它才申請,在那之前,我就不太喜歡中國政府,我不覺得我特別需要當中國人。」但近年直言批評中共,他早被盯上,最後一次回上海探親是2019年。會擔心政治因素回不去嗎?「對,是有這個問題。」那怎麼辦?汪浩坐在沙發上翻著書,還是一貫波瀾不興的語氣:「就不回去了嘛!」