我馬上想起《橫山家之味》。隼平原本要繼承父親當一名醫師,卻為了救溺水的芳雄而犧牲,隼平的母親(樹木希林飾)年復一年邀芳雄到家裡祭拜,為的就是要找一個人來恨,也向死去的隼平贖罪,「才10年就淡忘,太便宜他了,要是沒有一個痛苦的人,痛苦的人就是我們。」母親坐在流理台前的餐桌,雙手打著毛線,雲淡風輕訴說著。隼平的弟弟(阿部寬飾)聽了,忍不住皺眉:「妳真殘忍。」

提到殘忍,有人看完《無人知曉的夏日清晨》,質疑是枝裕和沒有對片中棄養小孩的母親角色,做出道德性的批判。他不以為意:「電影不是用來審判人的,導演不是神也不是法官。」又說:「電影也應盡量用不直接說出悲傷或寂寞的方式,表現悲傷或寂寞。」

是個性吧?年輕時,他不擅人際溝通,進電視台第一年就遭遇職場霸凌。在上司眼中,他沒大沒小,容易與人摩擦。製作過幾集節目,卻被責備「不夠嚴謹」「在現場什麼都沒做」,最後他曠職抵制公司。有一回,被資深前輩飆罵:「所謂的導演是必須跟外部的工作人員、演員進行強力交涉的職業。像你這樣是無法成為導演的。」

玻璃心碎滿地的他,跑去拍攝各種紀錄片(愛滋病患、受歧視部落、日裔朝鮮人、殘障機構孩童、犯罪加害者遺族、醫療疏失、沙林毒氣事件等),一拍就是10年。這段經驗像是臍帶,連結一個鬱鬱不得志的青年與社會邊緣的弱勢,日後更成為他寫實風格電影的基礎。

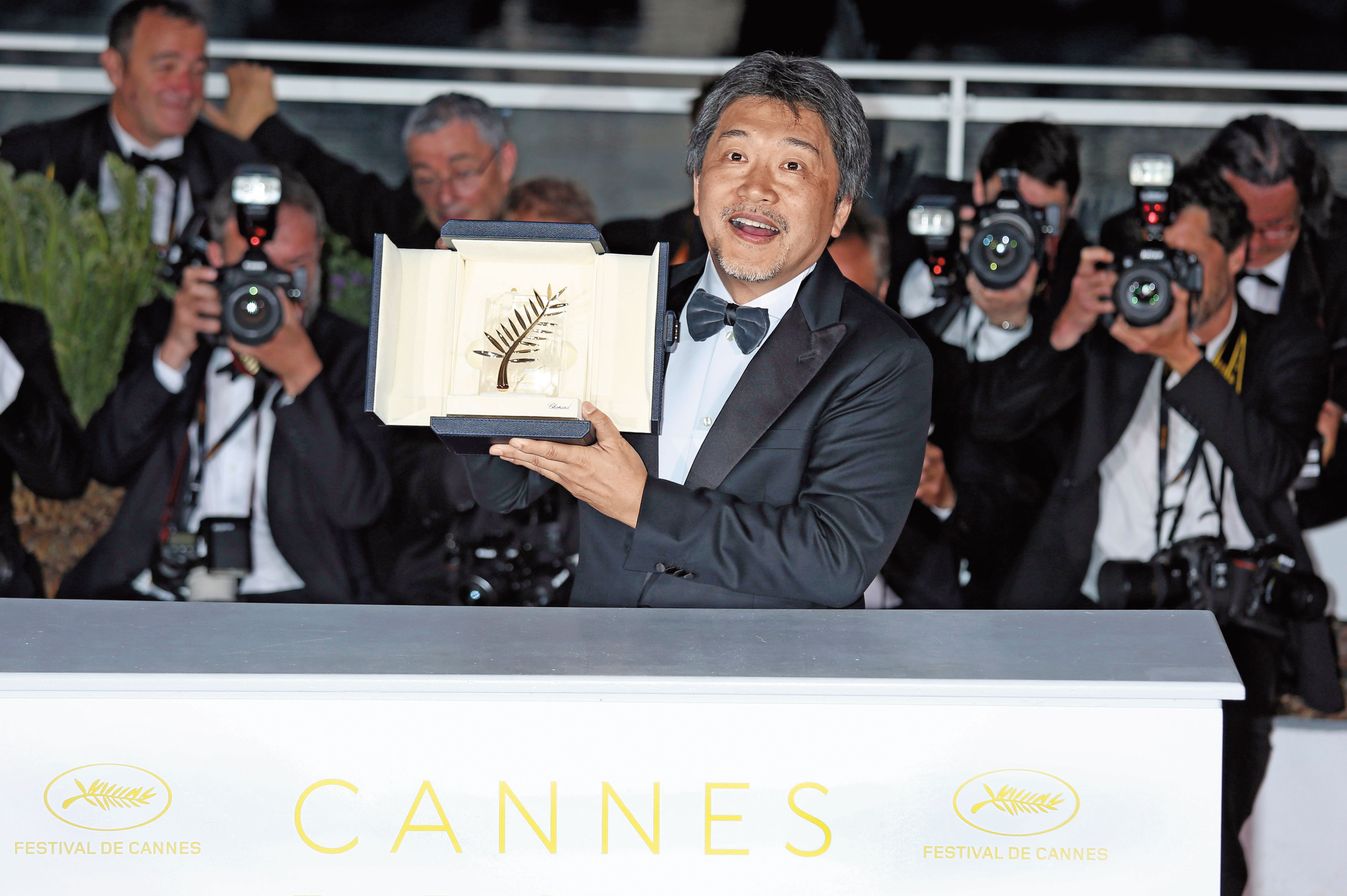

32歲,他以處女作《幻之光》摘下威尼斯影展導演新人獎。其後,每一部作品橫掃亞洲、歐洲影展各大小獎項,光是最佳導演項目,就征服了亞太影展(二度)、日本電影學院獎(二度)、藍絲帶獎、亞洲電影大獎。耀眼的成績,儼然給不青睞他的人一記回馬槍。

小孩和亡者 作品二大象徵

他的電影劇本深受向田邦子、山田太一與倉本聰的影響,專注觀察日常生活的細節,成功遊走在商業與藝術之間,不訴諸道德評判,情節看似稀鬆平常,卻棉裡藏針。影評人鄭秉泓形容是:「一派平靜底下的波濤洶湧。」影評人膝關節說:「是枝裕和擅於捕捉難以被人理解的情緒,特別是偽善,跟同世代的河瀨直美、黑澤清比起來,前者太深不好懂,後者雖相近但偏冷硬,是枝勝出之處在於通俗性高,冷酷底下飽含溫情,能給人性救贖。」

他也頗受侯孝賢啟發。「侯導片中所有角色都拍得相當細膩,沒有人是配合劇情需要在行動,風景與人物融合為一,也就是說,整個環境沒有任何要素可以被抽離,比如人物、風聲與雨水等萬物,都描述得很協調,我心想我也要拍出這種電影。」

比侯孝賢更厲害之處是,他特別會拍小孩。小孩在他鏡頭前,總能隨著劇情起伏活靈活現,為什麼呢?「二十幾歲時,我花了3年往返長野縣的小學拍紀錄片,學會怎麼跟小孩建立關係、用鏡頭捕捉小孩真實的表情,這對拍劇情片很有參考價值。跟小孩接觸很開心,很容易有新發現。我作品中最常出現小孩和亡者,算是二大象徵吧,他們代表了社會與生活以外的批判觀點,時時注視著我們。」

談及亡者,我問他如何看待父親?他的電影裡反覆出現疏離的父子關係,像是某種自我寫照。他把身體向後仰,嘆了口氣:「很糟糕的人啊…好難談論他,只能說他在我有能力理解他之前,就過世了。」