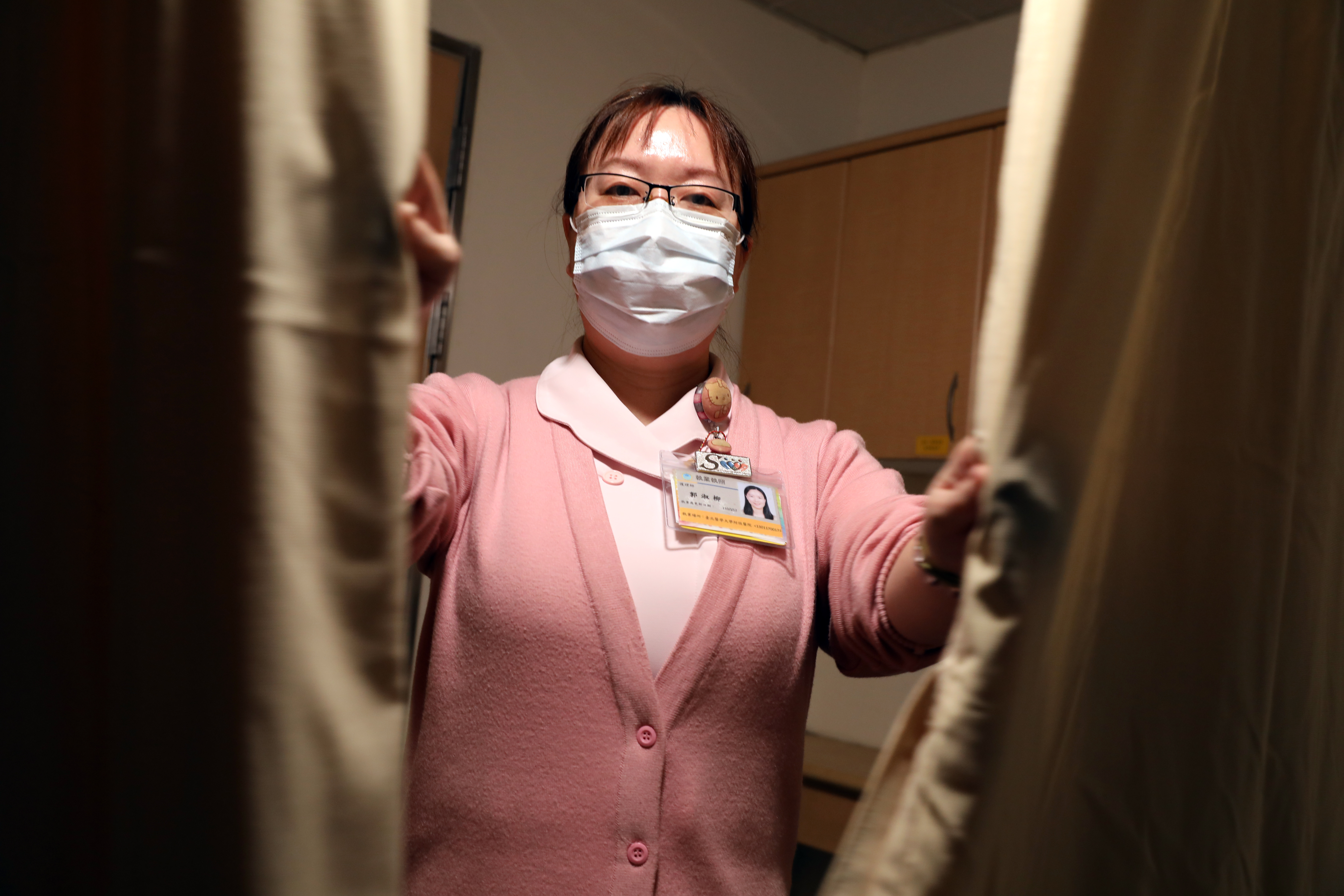

當時,郭淑柳在國泰醫院服務,負責的病房正好是全院唯一有負壓隔離設備的,便順理成章收治了第一個個案。剛開始,大家還不大清楚是什麼疾病,護理長徵召志願者時,說的是「這個疾病,比較是大家沒有接觸過的…」但除了一名新人不獲允許,其他人全數參戰。

面對未知的敵人,準備時間僅有一週,「連糾結的時間都沒有,因為要馬上訓練,熟悉感控流程。」搬出了宿舍,郭柳淑直接住進醫院裡,只帶了一個小背袋,裝著換洗衣物,連家人也沒說,那段時間接到爸爸的關切電話,都是說:「還是一樣,都沒事。」爸爸何時知道的?「解疫後我回家才講,被罵得很慘倒是真的。」

談起那段「以為是短期旅行,結果是長期抗戰」的日子,關鍵還是在和平爆發院內感染,需要大量支援,國泰索性把整個7樓都改成負壓病房,五樓則當成醫護人員的隔離住所,發燒了,就住到6樓去等檢驗。

從4月到7月,春天到夏天,郭淑柳就這樣和20幾位護理同仁被放在醫院臨時隔出的空間裡。回憶當時,會覺得醫療體系崩毀了嗎?她表示,「算是吧。三層樓說封就封,大家也不敢看病了。」但空間上的隔離事小,心理上的隔離才令人難受,院外平時做醫護人員生意的店家們得知醫院收治了SARS病患,竟拉出白布條抗議,覺得他們都在散播病毒。不會不甘心嗎?你們在為國打仗,他們在外面抗議?「有一點點,但你會知道,他們是非常恐懼的。」她說。

也不是不懂那恐懼。病毒不挑人,也不挑空間,院內院外,大家一樣每天量體溫,一度之差,也能在想像中成為斷崖。郭淑柳坦言,在沒有智慧型手機的年代,資訊獲得不易,反倒使心情穩定,「大家下了班很累,也不大討論,最重要的是互相鼓勵,彼此扶持。一個蘿蔔一個坑,我們只要有人發燒,一定就有人替補。」

而活得像一個生命共同體的,不只醫護人員,還包括病人。郭淑柳都還記得,第一個病人進來時,每天除了會收到4份報紙,還會吃到大家帶給他的早餐,「可能是他吃得最豐富的一段時間。」為什麼對病人這麼好?她說:「因為你很清楚,他在裡面是很孤單的。其實想起來還蠻感動,因為我們沒有一堂課教過這個。我想這就叫專業吧。」

所以即使經常工作到脫水,甚至因此發燒,當艱難的時刻過去,還是淬煉出美好的畫面。譬如明明戴著防毒面具般讓人呼吸困難的P100口罩,還是用力地在病房為已經昏迷的病人朗讀親友寫的卡片內容,只要是能給病人多一點信心的事,就去做。

然而,就算是這般護理生涯中的高光時刻,挫折還是會不斷發生,或者說是因為挫折發生了,才激發出高光時刻。如林重威醫師過世時,消息傳到隔離病房,「一個負責照顧他的學長,後來很suffer,因為很無能為力。」但再無能為力,還是要生出力氣,「那時我們同樣在照顧一個重症病人,就想無論如何一定要讓這個病人出去。他後來也真的出去了,給了我們蠻大的鼓勵。」

郭淑柳坦言,17年前SARS的慘痛經驗,確實讓大家學到了教訓。衛教更全面,民眾有洗手的自覺,醫院也更步步為營。她說:「那是我這輩子唯一一次,發現到原來我們對疾病的認識是如此無知,發現到我們是無法阻擋新興疾病出現的。」她也有同學在SARS之後,決定轉職,因為「意識到這是個高風險的行業。」同學在別的醫院,可能也沒有獲得足夠的保護,資訊又太混亂,「所以我說知識要累積,才能降低恐懼。我覺得17年前會那麼恐懼就是因為無知,因為你不知道會面對怎樣的狀況。」

同學也勸退她,但她還是留了下來。沒有明說的是,或許也因為有過那次經驗,更加體認到「護理的工作就是利他,助人。」她說:「我覺得可以幫助人是蠻honor的一件事。所以以前才常常說,護理師就是燃燒自己照亮別人。雖然我們現在不強調這個了,你不應該把自己燒掉了來照亮別人…」

話雖這麼說,當時20多名第一批進入隔離病房的護理師,又有幾個人在隨時可以抽身去外頭開啟解疫程序的狀況下,選擇離開呢?

答案是:零。