眼前老人滿頭白髮,一身漢服,端的是仙風道骨,頗像武俠小說裡痴迷於武功心法,長年埋首於藏經閣的老人。只見老人古籍卷軸抱個滿懷,說整理了好幾件收藏的物事,稍晚要捐給清華大學來著。「一起翻翻看,玩一玩。」老人笑呵呵,雙眼充滿狂熱地這件講講、那件講講,從清朝時的台灣地圖,講當時台灣島東部還沒有納入版圖,因此只有西部;講一張作保文件,是同盟會黃興推翻清朝、革命成功,要組織中華民國臨時政府,沒錢,於是張季直向日本銀行借錢。話題開了,諸多民國人物的名字漫天飛舞。

等等,張大千?我們問。「對,真跡。」富士比創下新台幣9億元高價的張大千?我們眼睛一亮,很世俗,老人不介意,談興更濃,說此古冊乃張大千日本留學,畢業時和同學們題字留念,與之齊名被稱為南張北溥的溥心畬,也是當時同學。「很多人都不知道2人曾經是同學呀。」

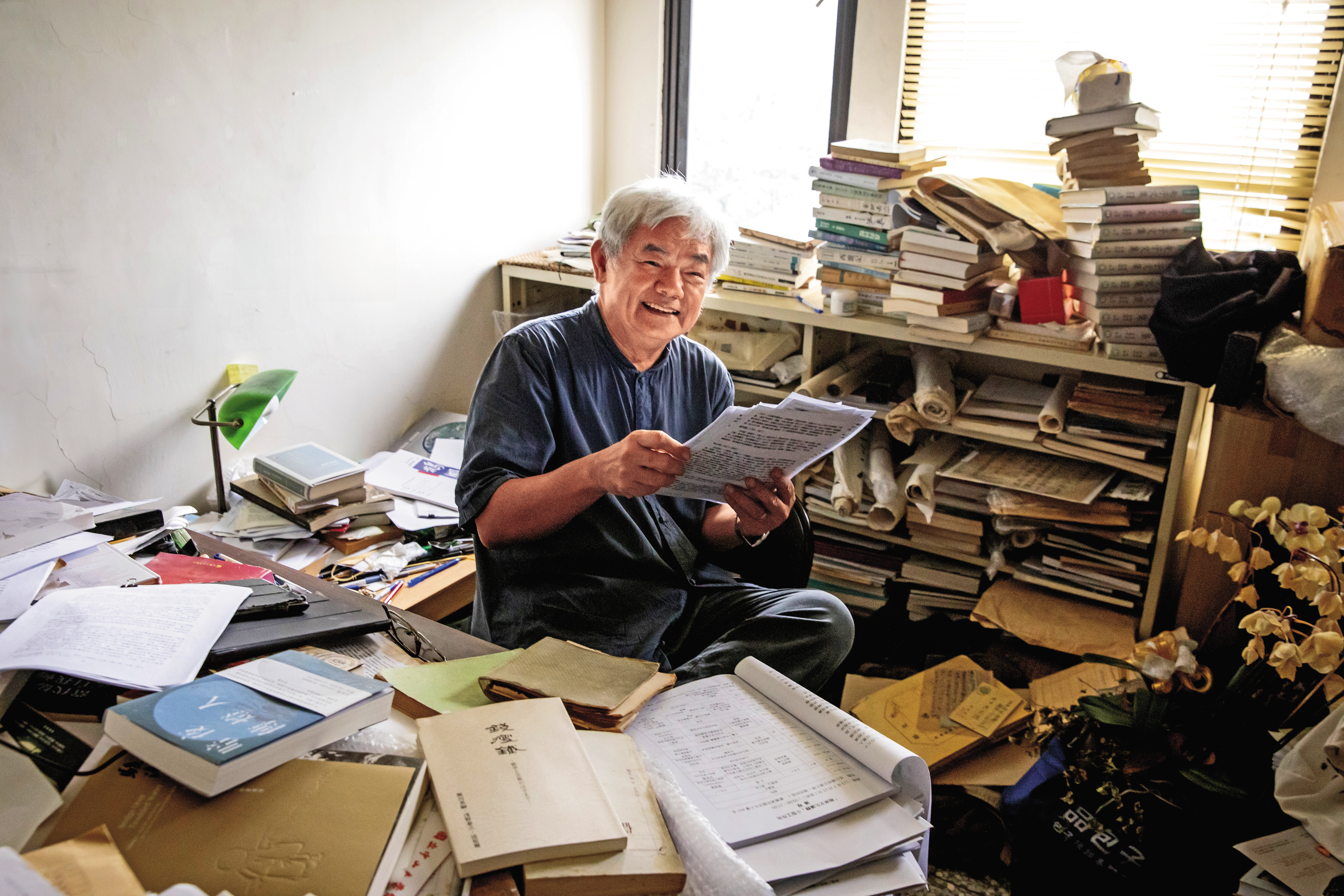

中研院院士 楊儒賓

- 出生:1956年

- 學歷:台大中國文學研究所博士

- 經歷:曾任清大中文系教授,現為清大哲學研究所特聘講座教授、中央研究院第34屆院士

- 著作:《儒家身體觀》《儒門內的莊子》《1949禮讚》《多少蓬萊舊事》《思考中華民國》

新儒家學者 不用電腦靠人腦

張大千寫「長樂未央」、溥心畬寫「枕石溯流」,老人把古冊推來,要讓我們翻看,我們怕汙了文物,不敢動。古冊如經書,雙面皆可寫,只見老人把古冊翻到另一面,竟是簽上了自己名字「楊儒賓」。

69歲的楊儒賓,是清華大學哲學研究所特聘講座教授。2024年他以新儒家學者身分,獲選為中研院學者。新儒家開始於五四時期,主張吸收西方哲學,融合儒、道、釋3家,在現代化中重建中華文化,代表人物有唐君毅、牟宗三、徐復觀。中研院公布新科院士的記者會上,楊儒賓說自己從不用電腦、手機,認為人腦讓思考更深刻。前台大校長管中閔於臉書發文祝賀,稱楊儒賓「真奇人也。」並表示:「院士會議的分組討論和大會中,分別有許多不同組別的院士發言替他爭取支持,可見他的影響力已擴及領域之外。」

採訪這天適逢萬安演習,談話地點在清華大學圖書館會議室。下午時分,手機發出國家級警報:「飛彈/火箭攻擊台灣北部,請就近避難。」圖書館裡的人紛紛拿出手機,只有楊儒賓仍沉浸在解讀歷史文物的狂熱裡,一點都不受干擾。

風格即人格 減少干擾為生存

我朗讀手機警報訊息,楊儒賓問:「這是假消息吧?」他不用電腦,一天讀三份報紙,到圖書館找書憑記憶力。發表論文、辦展覽、編刊物、出書,在這個時代必然需要使用電腦,為此他聘用一位助理20多年,處理日常事務。助理會使用他的email收信,印紙本給他,他手寫答覆後,再由助理使用他的email回信。助理蔡錦香說:「我的角色就像古時候的傳令兵一樣。楊儒賓教授思考很縝密,文章會修改很多次,所以出書時,文章來來回回也會很多次。」

我們問,真的從沒拿過手機嗎?「有啦。」楊儒賓一臉苦惱,說8年前到北京清華大學講學,由於菜市場買菜都得刷手機,逼不得已使用了半年。痛苦到不得了,「他們的手機支付一塌糊塗,聽說連乞丐都得用手機支付。」聊到演算法、AI對現代生活的影響,楊儒賓提起同事告訴他有學生作弊,報告用AI寫,「同事說那些報告也滿像一回事,他甚至可以給到80分。」

楊儒賓說,AI資料記得清楚、整理得好,但沒辦法如人腦一般有創造性,「像詩人創造出『白髮三千丈』『蒹葭蒼蒼,白露為霜』這些句子,或者他的情感跟秋水之間連結,忽然間出現一個新意象。」他說創造產生風格,而風格即人格,「AI沒有風格化的因素,沒有人格特殊性,而我們的文學一定會有。」

我們詢問他對現代文明的看法。「最根本的問題,文明的走向是不是跟人性價值的走向一致?在我們這個時代,可能不是要增加知識,而是減少不相干的干擾。你為了生存一定要學習某種知識,可是排除掉某種知識可能也是必要的。」排除知識?「對你沒有意義的生活習慣或知識,因為那些占據你思考的內涵。」

早熟青少年 書中慕大師風采

楊儒賓曾因環保意識,長達30年不開冷氣,晚上在學校研究室太熱,就搬桌子拉電線到走廊上寫作。他不開車,不買房,住學校宿舍,校園內往返靠腳踏車與雙腳,出遠門就搭計程車,「算起來比買車划算。」他在外都打公共電話,但因手機普及,公共電話越來越難找。

身邊的人曾勸他使用手機,他說之所以堅持不用,一個原因是要排除不必要的干擾,另一個原因,「可能跟我年輕時對世界的虛無感有關係,覺得有一些東西可能是無益的或者不必要,虛無感有時候可能負面,使人生沒著落,有時候可能很正面,知道所謂的好處、利益、進步,本身是不是這樣?非常值得懷疑。」

成為一位新儒家學者,也跟這虛無感有關。他是彰化人,幼時父母務農,家境不算好,後來搬到台中沙鹿,父母經營藥房,經濟狀況才逐漸好轉。國中時期的他,因這虛無感,「認為一切沒有意義。」曾想過死亡、自殺。早熟而聰慧的少年,曾經茹素、讀佛法,高中上台中一中,常跑到「菩提樹雜誌社」找善書來讀。

他說自己讀了《當代中國十位哲人及其文章》,著迷熊十力、唐君毅、牟宗三、馬一浮、梁漱溟等新儒家大師風采,因此選擇讀中文系,並把牟宗三的課都聽了個遍。談到新儒家大師,他形容:「他們跟一般哲學家不一樣,有相當的自信,是求道者,有對道的認識,他們提供的光景,對我有吸引力。」他曾想過如果中文系畢業沒工作,就去當山林巡視員,認為那工作雖然孤獨,卻也不錯。後來他一路讀到博士畢業,到清華大學當中文系教授。

他從有穩定的薪水開始,就對收藏中華文化的文物有一股狂熱,常逛古董商場。新儒家受明朝思想家王陽明的影響很大,楊儒賓因此很喜歡王陽明,曾花新台幣200萬元購買王陽明的信札。「王陽明代表一種行動哲學,我們一般認為他是比較進步、radical(激進),他對自我意志要求也深,所以可以改變世界。」

累積35年的文物收藏,在家中堆到處處惹塵埃,連路都沒得走。楊儒賓的妻子是清大中文系教授方聖平,跟我們叨唸他專注於自己的世界,生活習慣不好,收藏是只會收不會藏,紙類文物保存不易,放久遭蟲蛀,「他會說:『唉呦,又被吃掉了好幾萬。』」夫妻觀念相近,覺得錢夠用、精神富足就好,因此收藏全捐贈給清大,由校方成立的捷英文物館進行保存整理。

楊儒賓捐贈的文物超過4000件,其中有2000封書信,與中華民國歷史相關。例如蔣介石敗退來台,下令搶運中央銀行400萬兩黃金到台灣的信件。也有不少字畫、書法,在過去不起眼,如今價格超過千萬元,若估算捐贈文物的總價值,金額破億元。方聖平說:「現在可以Google知道落款是什麼人、哪個時代,但以前沒有網路,不容易查資料,他有中文系的專業知識,知道文獻上的人是誰,賣他的古董商不知道,所以他能用比較少的錢買到。」又說:「我先生跟人聊天,會讓人知道他對文化有感情,一些有涵養也有情懷的古董商,寧願把東西賣給教授,而不是賣給有錢人。他的收藏不僅是靠自己的眼力,還靠別人對他的愛護,對他理想的認同。」

連署救學生 聲援白米炸彈客

新儒家強調要介入社會,楊儒賓自然也曾參加社會運動。一次是在1991年,警察到清華校園抓捕學生,宣布偵破史明的台獨組織,稱為獨台會案。當時已解除戒嚴,《動員戡亂條例》也已終止,但依照當時《刑法》100條,內亂罪是死刑。為爭取學術與言論自由,清大教師會發起聲援連署,楊儒賓即為連署人之一。當時因交通大學也發現有情報人員臥底,演變成清、交2校一眾師生包圍新竹的調查站進行抗議。他說自己在當時是帶頭的老師之一,「調查站包圍完以後,又覺得不太過癮,這個問題層次要更高,後來我們就去包圍調查局總部。」該案引起社會譁然,隔年《刑法》100條進行修法,被抓的學生也無罪釋放。

另一次,則是2003年的白米炸彈客。為抗議台灣開放稻米進口影響農民生計,農家出身的楊儒門製作炸彈擺放街頭。楊儒門為楊儒賓的遠房堂弟,他自首入獄後,楊儒賓曾號召學界聲援楊儒門,更以親屬身分到監獄探監,送楊儒門一本《易經》,後來楊儒門得到特赦。

訪談時,我們延伸很多話題。比如聊到中文系不容易找工作,他憂心,「越來越嚴峻,沒有任何好的趨向,而且不只中文系,文科都這樣。以前教育領域可以提供很大的後路,因為少子化,問題滿嚴重的。」中文系的式微,與政治相關,我們才提到民進黨執政、本土化,還沒聊到台文系與中文系的競爭,楊儒賓就帶點怒氣地說:「如果說前面(找工作)是對士氣的打擊,那後面這個,就是你好像在台灣讀敵人的文化,而被戴上第五縱隊、台奸的帽子,我想有些人會有這種壓力。」他認為,讀中文系要具備解釋的力道,「中文系對台灣很重要,甚至可能更重要。」

不避談政治 挺風骨堅守原則

那份重要,體現在他的2本著作《一九四九禮讚》《思考中華民國》,二者皆在中國被列為禁書。楊儒賓認為1949年國民黨來台,雖然帶來災難,但文物的湧入,加上不願接受中共統治而來台灣的知識分子,讓台灣與中華民國連為一體。中研院院士王德威為《一九四九禮讚》作序,認為楊儒賓的思考,是統獨兩面都不討好,王德威在序中寫道:「他『禮讚』1949,推崇台灣作為南渡的終點,儼然將台灣置於大中國歷史的脈絡裡。這令人死守台灣『主體性』的忠臣義士情何以堪?其次,楊儒賓認為中華民國政權縱有千般不是,但為台灣作為政治實體的國家觀念、主權意識、文化傳承帶來基礎,即使以反面教材視之,依然有其貢獻,這樣的論點中共必然側目以對,獨派人士更要興是可忍、孰不可忍之怒。」

楊儒賓的學生、清大中文所博士生羅燕媚亦曾撰文表示:「楊教授是要跟當代中國爭奪中國文化的話語權,認為中國儒學的命脈和道統最後落在1949年逃亡到港台的新儒家牟宗三先生、唐君毅先生等人手上,而非當代中國大陸的新儒家。」

楊儒賓認為,當中共壟斷中國的解釋權時,中國人一詞在台灣就不受歡迎,而談中華文化,在台灣社會的負擔也很重。聊到中國人民有對中華民國的熱潮,國外講學時,外國學生也對現代中國話題感興趣,然而台灣越來越不在意,對此,楊儒賓覺得很是可惜。他說,台灣內部不該有敵我之別,「我這種中文系出身的,當然不承認中共是偉大中華民族復興。我認為這個政權跟中華文明應該走的方向,距離差得很遠。」又說:「台灣所代表的中華民國,是一個更好的中國。」這些言論可以寫嗎?「不一定會得罪中國人民,但會得罪中國共產黨。寫了也無所謂,既然敢講,被抓又怎麼樣?黎智英都敢被抓了。」楊儒賓笑,又說自己反對台灣獨立,按中共的法律是不會抓他的。作為學者,他是有風骨的,認為不能因為當權者不喜歡就不敢說自己的立場,「政治原則要一致,而且要堅持。」

訪談後,我們原本想再約楊儒賓進行訪談,但後來他中風了,行動不便,手不方便寫字。為了抵抗現代文明,楊儒賓長年忍受諸多生活的不便,但再堅持,遇到生老病死,也得妥協。最近,他試用了電腦語音輸入,也開始用平板電腦看新聞了。