他真的很能適應環境,2016年他在寶藏巖當駐村藝術家,那天他帶我們故地重遊,穿著汗衫,很自在地踩著一台老鐵馬,騎在羅斯福路,完全溶入台北街頭。

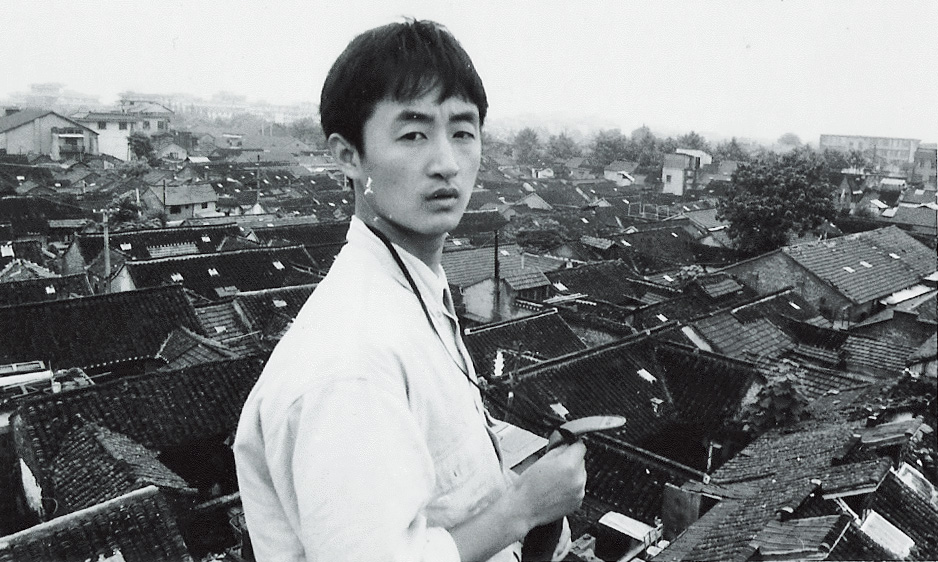

他1971年出生於海南島, 在湖南岳陽長大,父親是軍人,全家都住在部隊大院,小鎮歲月靜好,他卻快窒息,家裡訂的雜誌是唯一窗口。長沙親戚家有西洋畫冊,他成天跑去,看得癡迷。「所以我想去北京,只有北京有這些電影啊,藝文的資源。」小鎮文藝青年在25歲如願以償,考上北京電影學院,但學校很封閉,老師也保守,他的學習都在體制外,跟藝術家同學鬼混 ,跑去法國使館看老電影放映,「聽不懂法語, 至少可以看畫面。」

北京電影學院的崔衛平教授曾寫下聞海投入紀錄片的經過,當年他從湖南老家到北京念電影學院畢業後,投入央視的新聞部門,製作時事專題常常得獎,卻辭去這份令人稱羨的工作,要自己出來幹導演,為此聞海的父親曾4次從湖南到北京找兒子懇談,勸他回心轉意,青年導演正值意氣風發,正要投入時代浪潮,哪會聽勸。10年後回湖南老家,他才跟父親坦承:「你當年跟我說難,我還不知道⋯⋯我現在知道了,真的很難。」

他後來很少跟家人講自己的工作。 問他爸媽怎麼理解他在拍什麼, 他跟我說一個別人的故事:「法國有一個很厲害的中國畫家叫嚴培明,他說自己一定要在中國做一次展覽,趁他老媽沒死之前,要不他老媽一輩子都不知道他在幹嘛,他要在老媽面證明他自己有多富,多有名氣⋯挺逗的。」別人的故事挺逗的,但想到自己的電影在中國也從來沒放過,他就比較笑不出來,嘆口氣:「其實在中國,我們就是邊緣人。紀錄片導演就是底層人拍底層人。」

雖然身處邊緣,但他得以貼近他所拍攝的底層群眾生命。在《西方去此不遠》中,岳陽助念團的師姑們到鄉下幫失明小孩洗澡,骨瘦如柴的孩子哭得撕心裂肺。畫面一轉,破舊土房床上老人正彌留,師姑大喊:「阿彌陀佛!阿彌陀佛!阿彌陀佛!⋯」後來畫面一路拍到她們陪同老人斷氣,到火葬場。看的當下覺得驚悚,看完則會深思良久。問聞海,他去拍攝往生者不會怕嗎?他說:「我也很驚訝,回頭想想我剛剛跟一具陌生屍體處了那麼久啊,不過,現場也有一種慈悲,那就是我想傳達的。」

他有一種湖南人的固執,所以常因為堅持自己的剪輯角度,跟合作對象吵架。好友貝嶺也是文海拍攝的對象,他稱讚聞海刻苦勤奮,能長期蹲點拍攝。但他也領教到固執的一面,他們住在一起時,聞海的鏡頭無所不在。貝嶺有點無奈:「你有時候也不是那麼接受他拍的角度,但能怎樣呢。」

在香港他跟一群同樣流亡的中國知識分子組成中國獨立電影研究會,後來也因意見不和而解散,他一直很難過。但在香港他得以跟國際團隊合作,做出《凶年之畔》裡面壯闊的配樂,也有技術人才去製作《喊叫與耳語》當中魔幻驚悚的動畫場景。去國懷鄉是悲傷,也是新的契機。

現在香港也陷入黑暗中,他更珍惜台灣的環境。5月初影展還在放映時,他一天看6部。 他盛讚台灣有亞洲最好的紀錄片展,看得很過癮,突然又悲從中來。「我怎麼會混到連自己的國家都回不去了?西方老給我們獎啊什麼的,但最重要的是要回自己的國家放映嘛。」通過語音連線,他的聲音越來越小了,我要靠近電話一點,才能聽到他最後說的:「所以我特別傷心,我們居然跟這個國家越來越沒關係了。」

他的新片《在流放地》拍的是一群詩人廖亦武、藝術家艾未未等流亡海外的同胞,就像他自己,失根的見證者,飄散在海外。再多國際大獎也不能彌補這種失落。