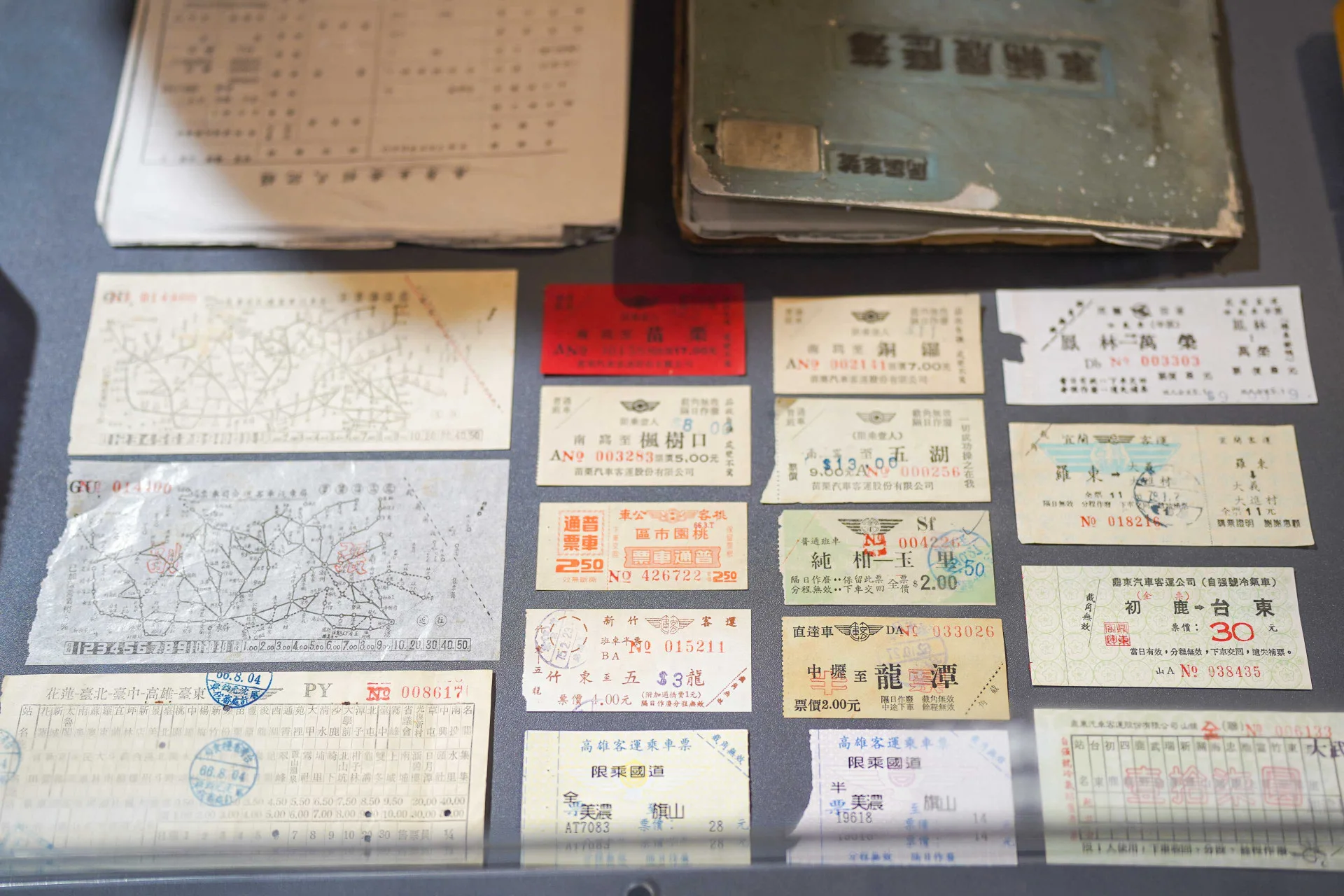

【李台源、朱愷元/苗栗報導】桐花即將綻放之際,臺灣客家文化館兩檔全新特展今(14)日開展,大家到客庄賞桐花之祭,也可以看透過展覽認識客庄故事。如講述花東客家人與公路故事的「山鳴谷應」,展出過去的舊車票、車頂卷軸以及金馬號、金龍號浮雕等,勾起老一輩回憶,「以前花蓮從北到南有5座橋,每座都要20元的過路費,比現在高速公路還貴,甚至還有許多逃票的趣事」。

年近8旬、老家在花蓮玉里的客家委員會委員葉仁基回憶,年輕時他要從玉里到花蓮市,必須經過太平溪、光復溪、馬太鞍溪、壽豐溪與木瓜溪在內的5座橋。因為這些橋都是政府貸款興建,每通過一座橋都要20元過路費,在當時是非常高金額,因此在木瓜溪橋,有鄉長甚至為此開一條小路,讓大家可以繞過收費站過橋。

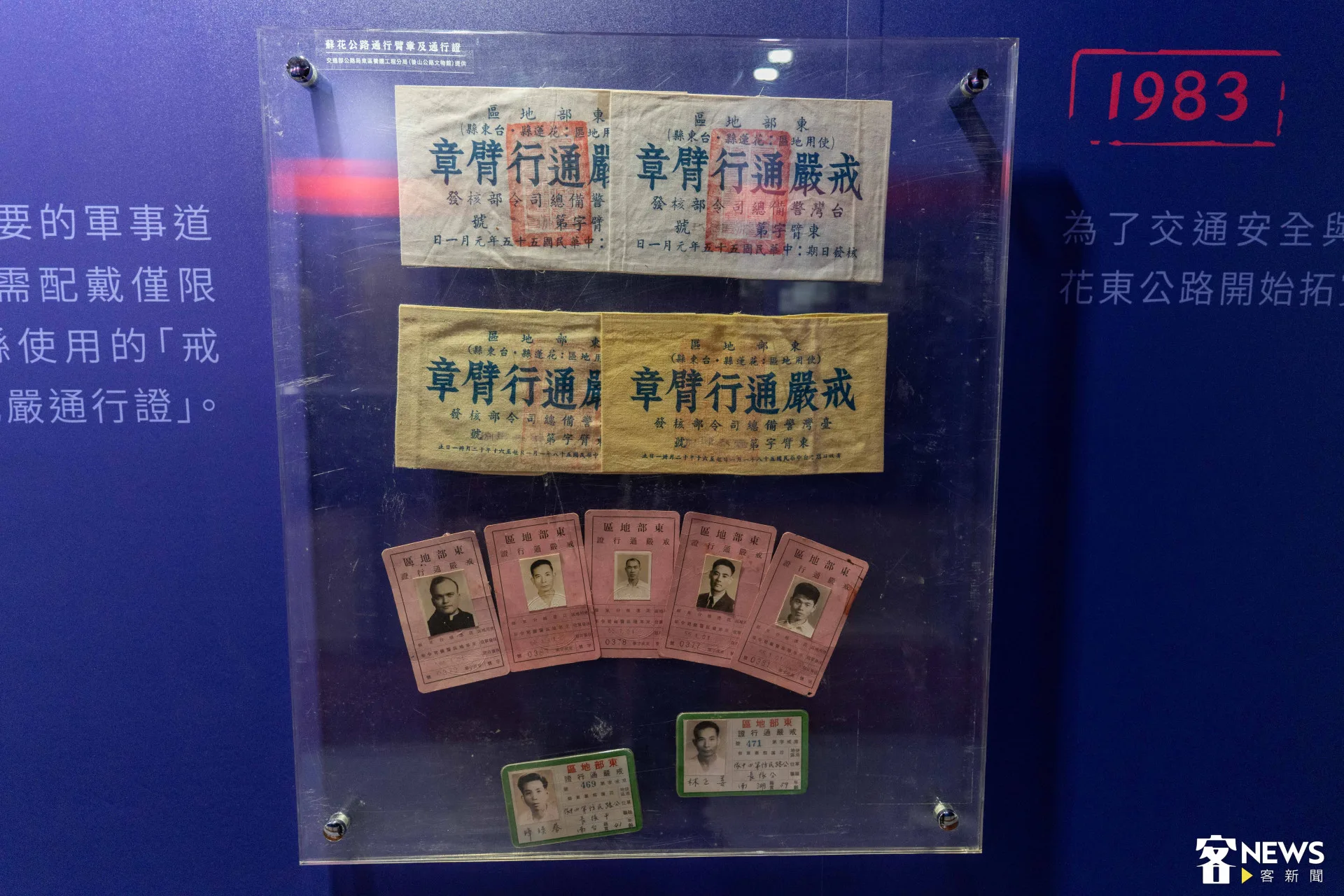

「山鳴谷應——公路上的客家凝視」特展呈現負責營運臺灣客家文化館的客家文化發展中心(客發中心)與交通部公路局珍貴影像、文獻與文物,喚起民眾對於客庄交通不同年代的集體記憶。

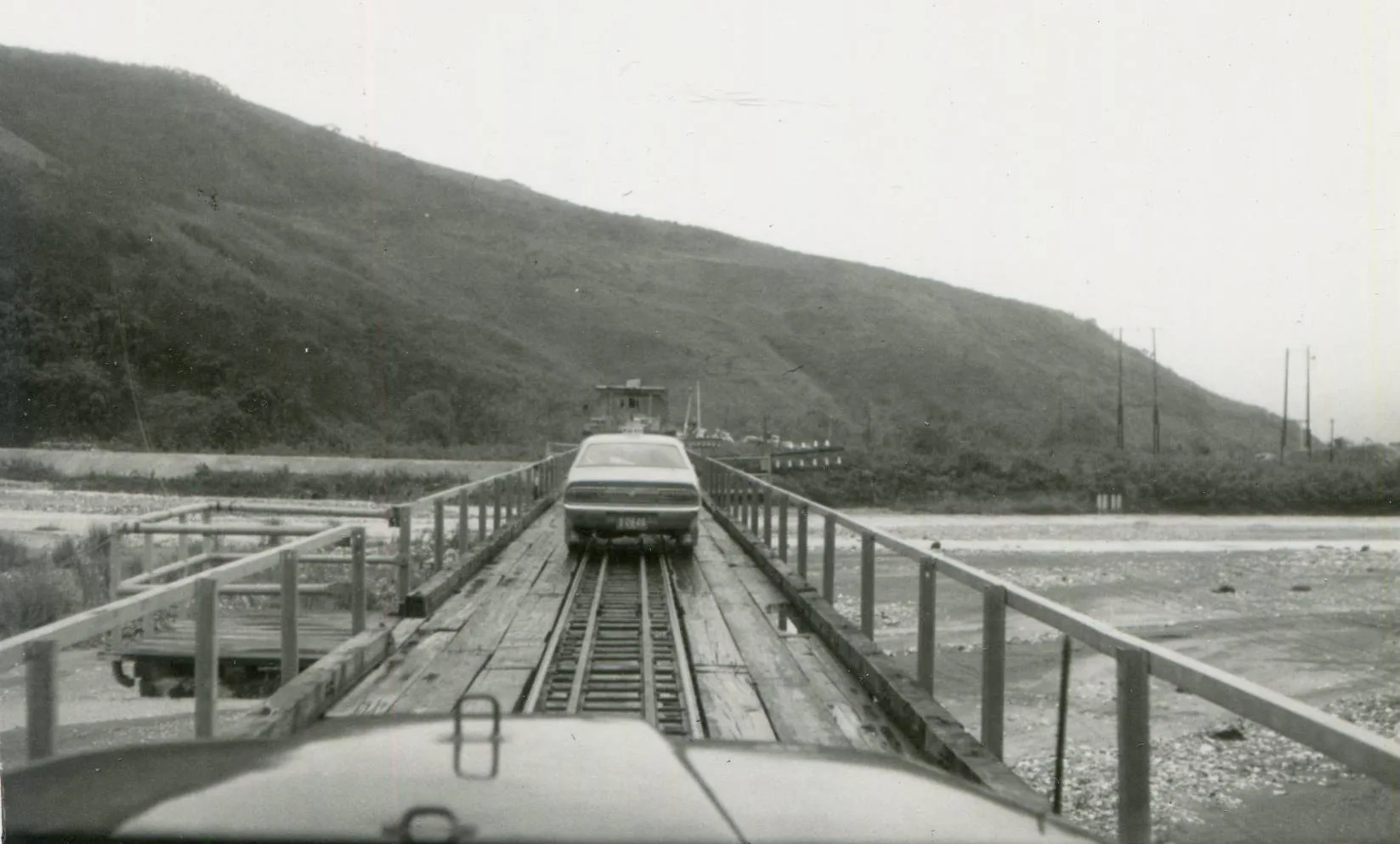

如現場展出花蓮鐵道鋪設木板讓汽車過橋的老照片,老家位於苗栗公館的攝影師陳雲錦看到照片後立即想起,苗栗公館、大湖的龜山大橋,早年同樣是汽車與火車共軌通行。

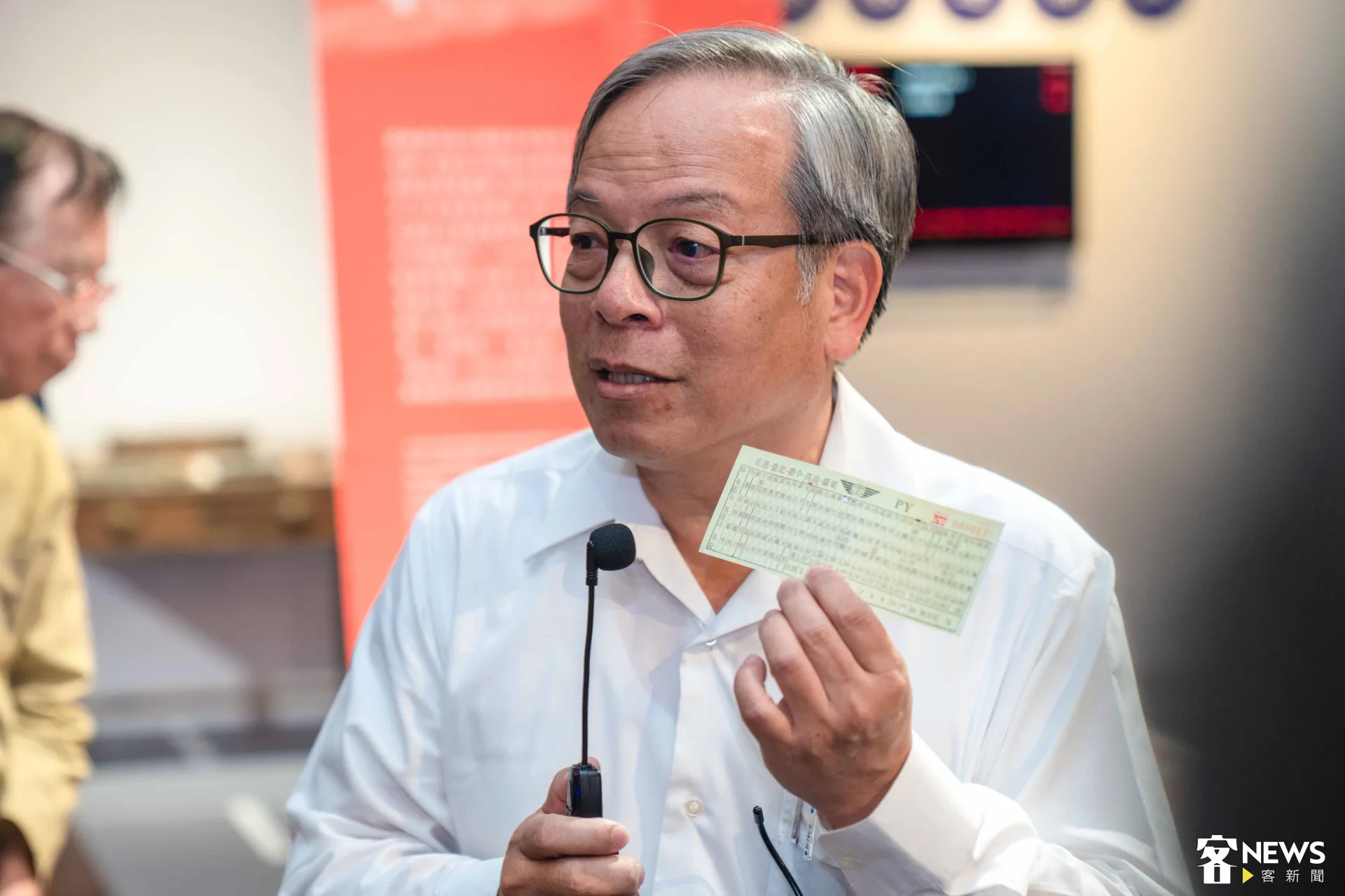

公路局陳局長陳文瑞指出,公路局在台灣有5300公里公路建設,伴隨台灣民眾成長,因為公路,讓西部客庄的客家鄉親可以遷徙到花東,現在花東有很多客家鄉親在公路局服務,客家人用不怕苦、不怕難的精神守護台灣東部公路與國土,希望更多人可以利用特展瞭解公路發展與客家歷史。

陳文瑞說,公路局與客委會客發中心從2023年開始展開密切合作,在台北、花蓮與台東巡迴策展,受到花東鄉親熱烈迴響,如今苗栗客發中心是第4場,這邊有好的空間,集合最多最豐富的歷史資料照片,很多鄉親、民眾更把家人在公路局服務的文物、照片捐贈典藏。

客發中心主任何金樑表示,因為有公路局的交通建設,文化人才可以把故事流傳下去。他指出,無論是讀書、做頭路、清明掛紙,大家因為有公路才得以維繫感情,感謝有串起台三線、台九線與六堆的公路,讓客家族群可以與大家一起打拚、用故事交流。

對於另一檔蒐集近百張客庄黑白老照片的「 餞影(四縣腔:jien iangˋ)——典藏影像藝術」特展,何金樑說,以前攝影大師拍下好的照片,如今照片經過轉譯、策展,並且透過AI變成參與式的資料庫,隨時可以問AI照片的問題,AI可以用客語回答,讓老照片不只是記錄空間與時間,還可以用科技說更多故事。

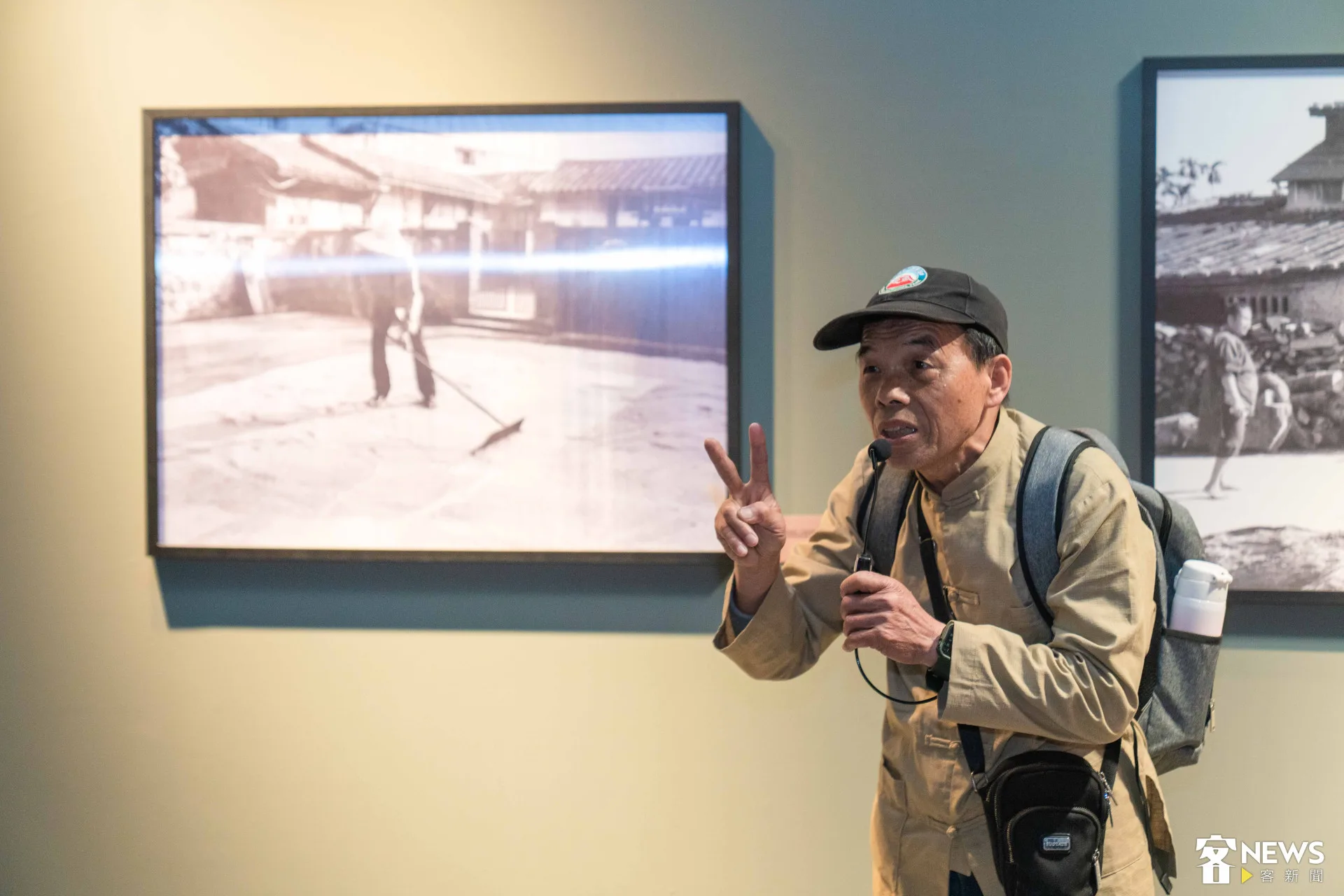

今天開展現場,苗栗硬頸攝影群的攝影師陳雲錦、黎漢龍與涂秀蘭也現身親自介紹自己的作品。最特別的是陳雲錦的銀鹽相片作品《大廳口》,照片拍攝於1970年的苗栗造橋的羅屋,是陳雲錦在英國皇家攝影學會入會的作品。他謙虛地說,只是單純地要表現客家的鄉土味,並沒有什麼特別的,而使用銀鹽相紙則是希望能讓外國人留下深刻印象。

黎漢龍向大家介紹三張系列作品《準備收穀》,透過策展人陳昌仁巧思,用3D的形式,從不同角度可以看到三張照片的連續動作,呈現空間跟時間的連續性。黎漢龍說,「如果不拍,以後就沒有了,希望讓年輕人看到收穀的樣貌,也可以對食物重視,並知道客家刻苦耐勞的一面」。

另外,涂秀蘭則介紹以伯公為主題的作品《田頭伯公看蒔田》,這張照片拍攝於2002年苗栗西湖高埔村。「我很喜歡拍伯公,我想著是不是能把蒔田的樣子也一起拍進去。」照片裡田頭伯公靜立在田間,農人忙於蒔田,展現農村生活與信仰交織的景象。

此外,現場還展出台灣攝影先驅鄧南光1933年的作品《吊棧》,照片裡數十隻雞吊掛在竹子堆疊成的架子上,是今天以不復見的祭祀儀式。早年義民聯庄祭祀,能把牲禮擺上廟前供桌上的,只有輪值祭典區的住戶;其他非輪值區的信眾便用吊棧將牲禮放在廟前普渡,因此形成照片中的景象。

策展人陳昌仁表示,希望透過策展把舊照片賦予新生命,增加年輕人對傳統的瞭解,因此他挑選照片的方向是朝向「新舊連結」。展覽名稱「餞影」也有雙關意涵,一方面是老照片如同「蜜餞」一樣越陳越香,另外也有與舊有生活型態「餞別」之意,同時也與國立聯合大學智慧客家實驗室合作,把影像結合AI互動技術,讓民眾能用客語和AI對話。

他還說,原本想請AI從典藏圖庫選出「客家意象」的照片,但發現AI無法回答這題,因此還是透過人工,精選16位攝影師,包括大師鄧南光、劉安明、苗栗硬頸攝影群的陳雲錦、黎漢龍、涂秀蘭等,集結近百件作品,展現老照片經過歲月沉澱的韻味。