我和楊士琪不熟,她過世的消息是René告訴我的。René是柯一正的妻子,極為凌厲的美人。糯白的皮膚,寒漠漠大眼睛,黑處極黑,白處極白。René是空中小姐,常時國內外到處跑,練就三分鐘化妝的本事。我跟她一起坐計程車,她邊說話邊畫眉塗口紅,不看鏡子。她熟練到,用她的說法:「上一劃,再下一劃」,就可以把唇膏塗好。而這種兩筆畫法,居然從來沒把口紅塗到唇外去。她也用這方法畫眼影,「左一劃,再右一劃」,眼皮上就有了兩抹漂亮的水藍,襯得她眼珠子幾乎成了靛色,呈現奇妙的異國風味。

因為一起在寫劇本,我跟René熟,而René跟其他人熟。她幾乎認識每一個人。我們到中影去,面前是中影的高級主管,長官說完話,她站起來四面八方鞠躬:「謝謝,謝謝。下次請多多指教。」全場皆笑。只有她這樣開玩笑。是非常佻達,活潑,八面玲瓏的美人。

René告訴我楊士琪死了,因為氣喘病。她說:糟了。又少了一個朋友。

當天在告別式上,我猜大半的弔唁者都多少有類似的心情。年前才出了「削蘋果事件」,似乎是新導演們的勝利。但是第二年,中影的總經理明驥就被撤換,明升暗降。他是官方機構中,支持新浪潮活動最不遺餘力的。

我們那時候並不知道,其實一切才剛剛開始。在場的人,一些人會成為大師,一些人會被時光拋棄。而在那當下,非常年輕的我們,似乎是一樣的,理想有餘,經驗不足。但是全都懷抱孺子雄心,渴望能夠改變世界。

1984年的我,已寫作10年,剛出完第4本書。之所以從一個寫作者介入了影視圈,跟張艾嘉有關。

1981年張艾嘉在台視製作了一檔戲,叫《十一個女人》。原著是爾雅出版社的小說選。11個女作家,寫了11個女人的故事。而張艾嘉找了11個新導演來負責編導。其中選了我的小說〈自己的天空〉。

有些事,在發生當時,我們並無從知道那件事會產生多大影響。張艾嘉的《十一個女人》系列,在當時是破天荒之舉,她找的編導班底一大半是新人:楊德昌,柯一正,劉立立,張乙宸,李龍、傅維德、董今狐……。這些名字,有的曇花一現,有的留在了電影史上。而楊德昌所拍攝的〈浮萍〉,可能是他真正定義上的處女作。

在劇集開拍之前,製作公司讓編導和作家們見面。那是我第一次見到楊德昌。

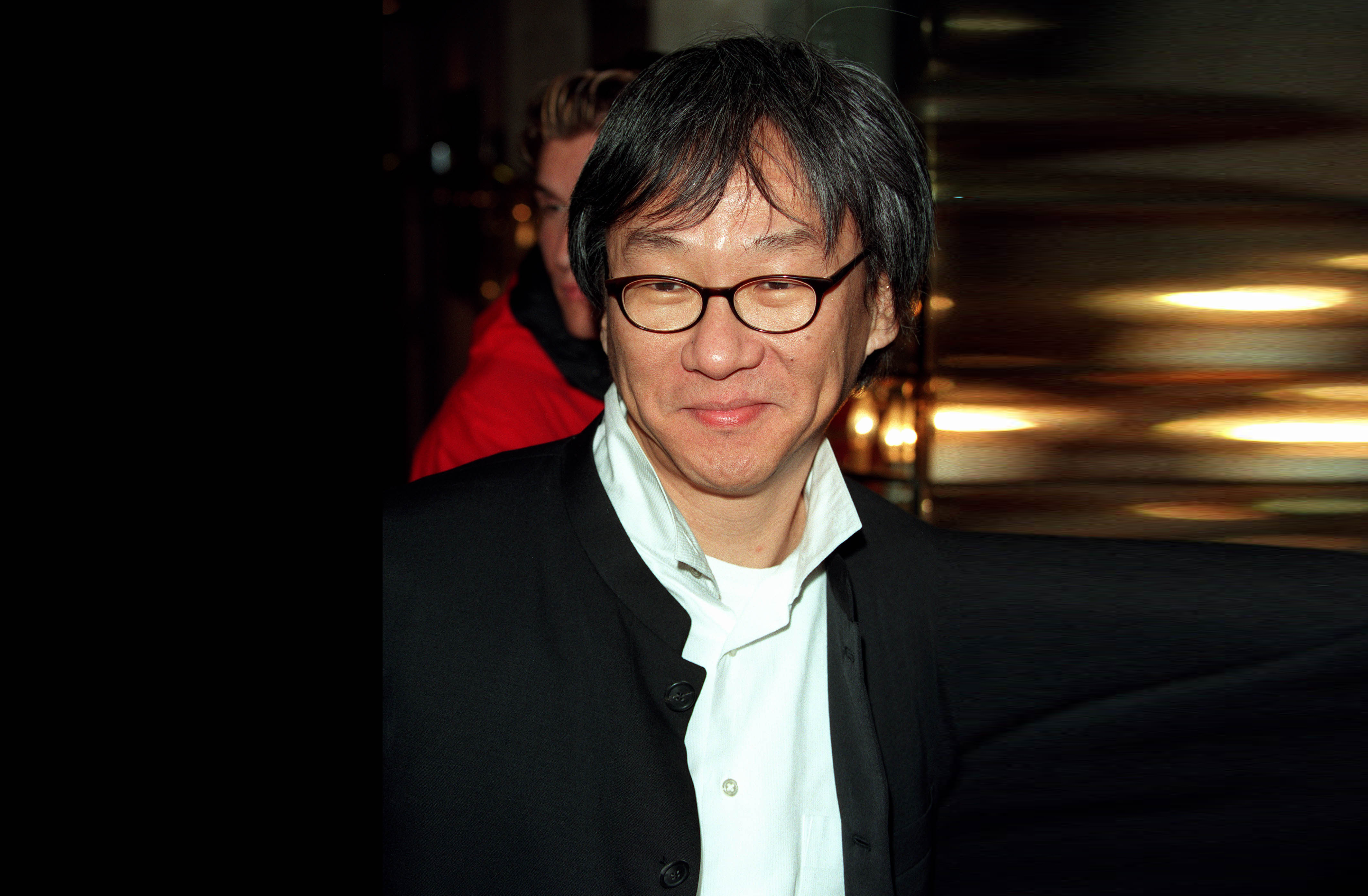

我不能說楊德昌多麼引人注目。導演們都很年輕,一大半剛從美國或歐洲回來,都特有種奇異的昂揚的氣息。楊德昌瘦而高,一張馬臉,戴著眼鏡。以我當時的審美觀,覺得這男人真是醜的可以。他而且是滿臉橘皮組織,看上去臉麻麻的。特別顯老。

當時中影有份影劇刊物叫《真善美》,主編毛瓊英知道張艾嘉在拍〈自己的天空〉,就問我有沒有興趣寫那些新導演。我因此在《真善美》寫了一年專欄,採訪了一批新導演,包括侯孝賢,柯一正,楊德昌,虞戡平,張毅。後來還跟柯一正夫婦成為朋友。但是跟楊德昌並不熟,雖然某種程度,我曾經以微妙的方式,多少介入了他的人生。

第一篇採訪寫的就是楊德昌。當時他正在籌拍《海灘的一天》。 《 光陰的故事 》 已經上片,票房不俗。看慣了李行白景瑞李翰祥等老導演的「故事片電影」,新導演們不講故事,只拍出某種人生情境的手法,特別讓人耳目一新。

楊德昌那一段叫〈指望〉,是四段影片中風格最強烈的。片子裡拍了女主角第一次來月經,紅血從女孩子的大腿根流下來……。從來沒在台灣銀幕上看到過這樣的畫面,簡直駭人。之後是女孩偷看到隔壁的年輕男孩。慢鏡頭,從男孩的喉結下滑,緩慢的交代他赤裸的上身,肩膊與胸膛。哇呀呀,那時候連好萊塢電影都不會這樣演哩。

當然,我現在知道,好萊塢可能也有過類似的鏡頭,只是被電檢處剪掉了。那年頭的觀眾已經習慣了看「潔版」的影片,習慣青年男女談戀愛的時候只是拉著手不停的跑過沙灘跑過草原,並且搭配劉家昌的歌。所有的男演員脖子以下是衣領。所有女演員穿長褲或長裙,兩個人只要往下方一倒,跌出了畫面,下一場女主角就會告訴男主角說:「我有了。」

在這樣的背景中,《光陰的故事》竟然能原汁原味上片,現在回想,簡直是奇蹟啊。

我採訪楊德昌時對他印象不錯。他有種小男孩的樣子,害羞到不可思議。講話很慢,謙畏而安靜。現在回想,他表現的可能不是害羞,只是強大得缺乏自信。說話時,他有種奇妙的,幾乎柔弱的狀態,靜悄悄的微笑,多數時候看著下方。在對話時,他造成了某種近乎秘密結社的氛圍,似乎在跟你交換密語,交換著某種唯有你和他共有的,獨一無二的訊息。

採訪完之後,我對他感覺全然改觀。開始覺得他很迷人。

不過幾個月後,這個印象就被打破了。那是《海灘的一天》完成之後,中影舉行試片。現在回想,試片廳頗大,估計在千人之譜。片子演完,全場掌聲一片。我看見楊德昌站在進場的入口旁,看著觀眾。他可能站了很久,一臉笑容,呼吸著整座放映廳中對他的讚美和鼓掌。

許多人上前去恭喜他。我也上前去,我以為他認得我,採訪過後又見過幾次。我還去過《海灘的一天》拍攝現場。但是楊德昌看住我,之後眉頭一皺,別開臉去。他做了決定,決定「不認識我」。或至少,他把我劃到了他「不再需要認識的人」的那一邊去。

類似的經驗,我後來在另一個人身上看到。這個崇拜楊德昌的人,跟隨他好幾個月,幫他處理大小事。忽然有一天,楊德昌也決定「不認識」他了。他飛快的找到了代替者,把這個人逐出他生命之外。

我不太知道,是不是因為這種性格,才使得楊德昌的影片優秀。至少,一般看法,作為導演,他是出名的難纏,自私,不講情面,充滿詭計,有控制人的慾望,也有控制人的才能。

我採訪的其他導演就比較「正常」。例如侯孝賢。侯孝賢那時剛拍完《風櫃來的人》。也是好評如潮。侯導那時很年輕,就是「青梅竹馬」影片中那樣子,毛氈氈一頭黑髮,俊朗帥氣。侯導的氣質一直如此,非常親切和誠懇。他很會講故事。不是普通的故事,他選擇的敘事角度和故事內容都非常特別。記得他說了一個愛情故事,實在精彩,我問他可不可以讓我寫出來。他想了很久,之後說不行。說他要用在電影裡。

侯導有仗義的性格。有次去看演出,一群新導演都在。正在聊觀後感,我說錯了角色名字,一旁某記者立刻大聲訕笑。我非常尷尬。侯導突然發話,斥責那個記者。他看也不看我,但是分明是在為我發聲。那時候跟侯導也不過見幾面而已,我猜他恐怕並不記得我是誰。像這種,其實非常非常小的事,可是一生難忘。

柯一正拍他的第二部電影《我愛瑪莉》時,我去過片場。因為採訪,我其實去過不少片場,最印象深刻的是王童導演的《策馬入林》,是古裝片,平野上一大片綠草地,中間有湖,碧綠湖水上幾株垂柳掩映。景色美極了。等到湊近一看,發現全是假的。湖水是底下墊了塑膠布,灌滿水再調染料。而垂柳和草地是一葉片一葉片畫出來的。當下馬上瞭解了為什麼電影是虛假的藝術。

而《我愛瑪莉》是最不像片場的片場。當時拍的場景是客廳。演員就位,我記得靠牆還放了狗籠,裡頭一隻狗。採訪虞戡平時,他說過導演在片場要會發脾氣,不然沒有人會聽話。那個年頭,影視圈科班出身的很少,多半都是師徒制,有他們自己一套拍片法,導演如果不兇,控制不了影片的質量。柯導實在超有修養。在片場只見柯導跟燈光談話,跟道具談話,跟攝影談話。也不知問些什麼,只聽見他一直說:「這樣嗎……呵呵呵呵。那算了。」跟他對話的工作人員也就「呵呵呵呵」,氣氛一片祥和。我等了兩小時沒感覺他有喊開麥拉的意思,就離開了。

柯一正年輕時很有趣,非常愛笑,笑點低到白目程度。任何事他都能呵呵呵呵笑個幾分鐘。也喜歡開玩笑。有次見面,他亮出一本書來。書名《世界一百名偉大導演》。他說:「這裡面有我的名字。」我翻開來看。的確有他名字,扉頁上有他的簽名。

我之後來成為編劇,跟柯一正有很大關係。有天他問我會不會寫劇本?我說會。我那時不知道劇本是另一回事。以為跟寫小說差不多,而且我看過那麼多電影。結果他叫我幫他寫劇本。那就是張小鳳小說改編的《煤球》。

我把「劇本」,我認為的劇本,寫完之後。跟柯一正約見面。我們坐在咖啡廳裡。柯一正面無表情看完全部手稿。這個人實在是濫好人。看完他只說:「我們要改一改。」他小心翼翼,好像我是易碎瓷器。說完又呵呵呵笑起來。我問:「問題很大嗎?」柯導說不大不大。又咯咯咯直笑。因為他很愛笑,我完全沒聽出他笑聲裡那點欲哭無淚的意思。

再度見面,他就把René帶來了。我們三個人坐一桌。他一場一場講戲。從台詞到動作。告訴我每場戲他要的是什麼。René是出點子的,有了背景,她會編情節,設計人物做什麼說什麼。我們花了快半個月把劇本寫完。一邊寫劇本,一邊講故事,吃東西,聊天。René說他們在美國開汽車旅館。她一個人老闆兼撞鐘。櫃臺下一把獵槍,有人來搶劫她就開槍。她表演拉開保險拴,持槍瞄準的模樣給我看。既美又悍。等劇本寫完,我們就熟了。

René是超俐落的女人,做什麼都快。他家裝修過後請大家到「新居」吃飯。客人到齊,柯一正不在。René說他去買餐具。我們大概等了三小時,柯一正才回來,買了一大堆餐具,盤碗湯匙小碟筷子全有。餐具既然出現,女主人於是入廚房,不到半小時就整出一大桌來。

我時常跟René來來去去,於是見到了一些不常見的景象。例如有一天在中影,小野那時和吳念真辦公桌面對面。是下午,陽光透窗曬進來,幾乎是薄藍色。小野從桌底下拿出個購物紙袋,一件件東西拿出來,全是化妝品。特地請René幫他鑑定有沒有買對。原來小野去了趟香港,老婆托他買化妝品。

吳念真愛講話,滔滔不絕。那個下午就聽他說了打遊戲多麼爽,辦公室裡受了氣,他就去打遊戲機,機槍一陣掃射:「給你死給你死!(台語)」他說打完了氣就消了。我從來不知道遊戲有這種「功能」。這個情節我後來寫在我的戲裡。

還有另一個情節,也是念真說的。他說他老婆如果化妝他就認不得了。有一天回家,門一開,一名大美女,新燙的頭髮,妝容美麗。念真說他第一反應是:「對不起,我走錯門了。」這我也用在了劇本裡。

念真其實非常有喜感,奇怪的就是從來沒人找他寫喜劇或演喜劇。

我也去過楊德昌在濟南路的房子,看到他那一扇著名的門。他把IDEA全都寫在上面。後來跟蔡琴比較熟之後,有一次見面,蔡琴說楊德昌找她,叫我陪她去。

蔡琴那時在歌廳駐唱,又在中廣主持廣播節目《日正當中》。製作人陳桂珠,也是作詞人,寫過非常棒的歌詞〈為往事乾杯〉和〈相思雨〉。蔡琴很有一種大姊頭的「氛」,到哪都是一幫子人:她的製作人,助理,小妹,司機,歌迷,閒雜人等。逢到吃飯,總要開上一桌。

我還以為她又要大隊人馬出行。她說不是,就她跟我。我們坐計程車到了一處。騎樓下,有個水泥斜面,可能是樓梯底下。楊德昌侯孝賢和另外一個人正靠著牆在抽煙。

我沒跟過去。坐在車裡,看見蔡琴走到楊德昌旁邊,說了一兩句之後,掏出皮包來,抽出錢給楊德昌。之後離開。

回到計程車裡後,蔡琴說是有熟人結婚,她拿禮金給楊德昌。我問既然朋友結婚,你不參加嗎?蔡琴說不去。「那個人我又不認識。」

大約半年後,蔡琴搬到了楊德昌家中。之後成為了他的妻子。

在年輕的時候,一無所有,不過一無所有或許正是我們的優勢。那時候,我們面前的世界是個充滿一切可能的世界。要等許多許多年之後,我們才能確認:「得到」這件事其實意味著「可能失去」。

那時我們便開始畏懼。