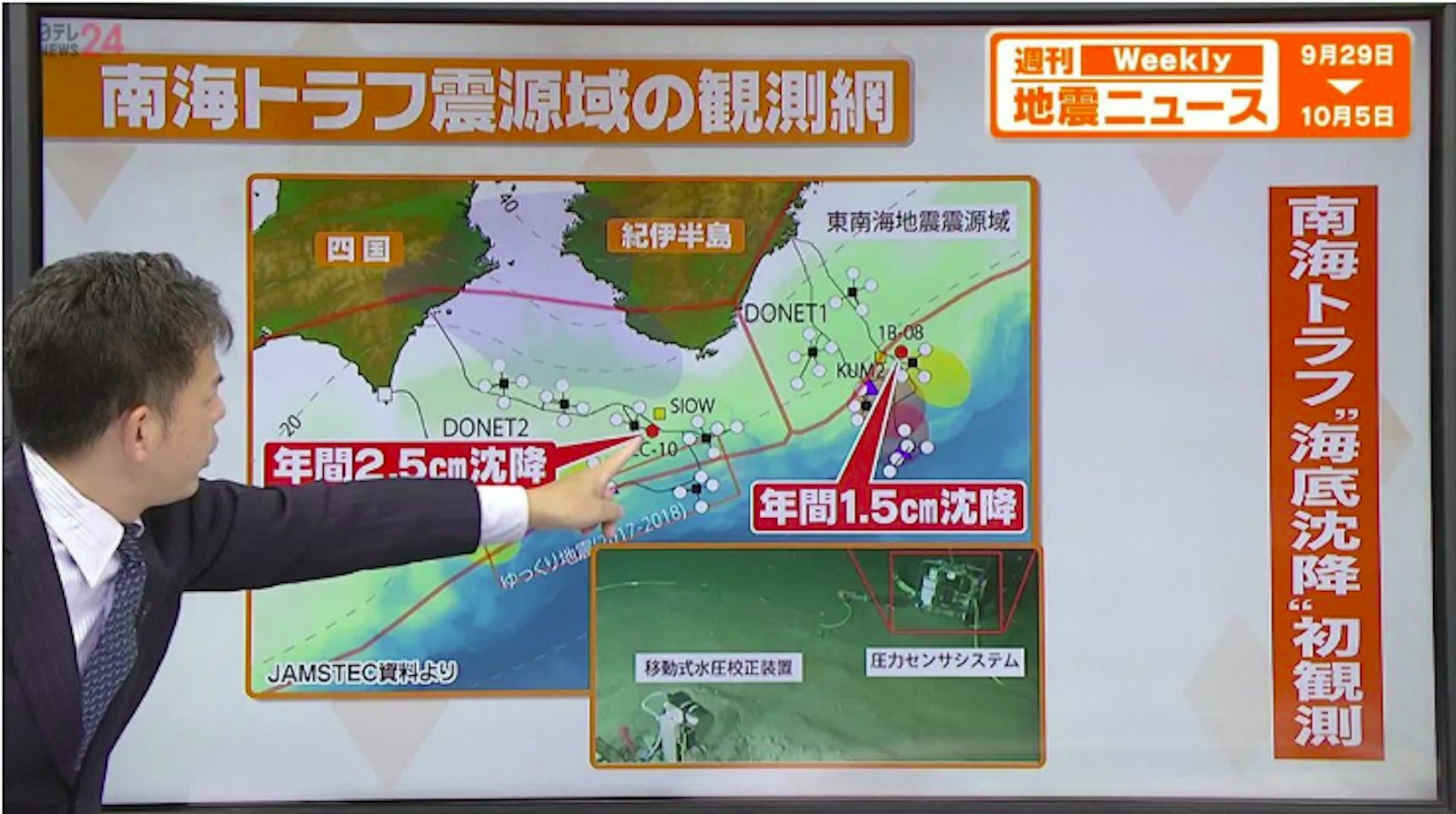

與此同時,日本海洋研究開發機構(JAMSTEC)宣布,成功在南海海槽震源區海底約2,000公尺深處,觀測到地層「下陷」現象,這是日本首次在震源海域直接取得實測數據,證實該區地層正以每年1.5至2.5公分的速度持續沉降。JAMSTEC在紀伊半島至四國外海設置的「DONET」地震與海嘯即時觀測系統,透過新開發的水壓計誤差修正技術,得以高精度追蹤海底地殼變動。觀測結果顯示,紀伊半島東南外海的熊野灘每年下陷約1.5公分,而更西南方海域的沉降速度達2.5公分。

南海海槽地震是由菲律賓海板塊持續向下俯衝至歐亞板塊下方所引發的聚合型地震。由於陸側板塊受到海側板塊拖曳而逐漸下沉,能量長期累積後終將釋放,引發巨大地震。雖然日本陸地上早已觀測到下陷現象,例如靜岡縣御前崎自1998年以來已下沉近20公分,但這次是首次在震源海域海底直接觀測到相同情況。專家指出,這項發現可望提升地震預警準確度,讓研究人員能更早掌握震源區的異常活動。

消息發布後,引發部分日本民眾擔憂是否為地震前兆。不過專家澄清,地層下陷現象並非罕見,屬於板塊互相牽引下的自然應力累積。日本國土地理院多年衛星觀測資料顯示,紀伊半島潮岬、高知縣室戶岬等地自1970年代起即持續沉降,而室戶岬在1946年昭和南海大地震時曾隆起約1公尺,地震後又逐漸下陷,顯示這是典型的能量累積與釋放循環。

JAMSTEC副主任研究員町田表示,透過海底即時監測系統可更早捕捉地層變化,若能持續觀測震源區的細微變化,將有助於提前察覺異常,為地震預警爭取更多時間。目前南海海槽多處海域已建立即時觀測網,未來將持續擴大監測範圍,蒐集更多數據以強化防災研究。

地震調查委員會指出,南海海槽約每100至200年間會發生一次大規模地震,歷史上包括1946年昭和南海地震與1944年東南海地震皆造成嚴重災情。根據政府最壞情境推估,若再次發生規模9級巨震,全日本可能有近29.8萬人罹難,其中約7成死於海嘯。專家提醒,南海海槽地震被視為「隨時可能發生」的危機,除日本沿岸居民外,前往日本旅遊的外國旅客也應提高防災意識,熟悉避難路線與警報指示,以應對可能出現的突發強震與海嘯威脅。