為什麼太陽下「山」才是對的答案,太陽下「海」就是錯!?

1960年代,臺灣後山幾小時航程,太平洋裡的蘭嶼,一名原住民學童這樣疑惑著。直到彼時,他日日所見都是太陽下「海」,哪來的下「山」?疑惑不僅這個,來自大島的外省籍老師要同學景仰抵禦蠻夷的中華民族漢人英雄,「不會造船、不會游泳的就不是『我們』的民族英雄……」理直氣壯的質疑,換來的是椅板打破頭;此島小學老師幾乎都是不適任教師,他們被「發配」到省境之東,自暴自棄,把學童當成免費奴僕,要他們抓田蛙鰻魚、撿柴生火煮飯、收拾碗筷,「一做就是一學期,然而,漢人老師未曾留過一口飯給我們吃。」……

戒嚴時代,威權無所不在,這樣的「疑惑」換個角度看都成了「反骨」,註定不會有好下場。果然,這名小孩因為堅持自己找答案,遂致無法「馴化」(化妝過的說法是「教化」),成長過程充滿了坎坷與不安,最大的關鍵則是他不願意接受「加分保送」進入師範體系唸書,非要靠自力考上大學,證明自己不比漢人差,確保莫名的尊嚴。更重要的是,他早早認定自己若接受「黨國」安排,按部就班返鄉當老師,「守著那個教師空間一輩子,教一輩子馴化自己民族幼童的書……是最不長進的職業,也是最沒有常識的職業。」

飽嚐福佬漢人剝削,七天苦工一點沒少

這書可以當成長小說看,尤其離鄉背井的四名少年,因為白冷會神父「為了省他七天的伙食費的錢,他近乎命令的叫我們去做苦役」,而被安排到中央山脈林班打工,飽嚐福佬漢人剝削,七天苦工一點沒少,卻只能領到其他原住民2/3的工資,因為他們是海裡來的「鍋蓋」。最後為了少走一天一夜的山路,不得不趴臥在幾乎光溜溜的鋸木上,毫無護欄地隨著高山「溜索」,翻越3座山頭,終而省悟到「我們的生命當然是沒有價值的,若說有,也只能依靠祖靈庇佑我們了。」

然而,脫險之後,冷靜一下,四人卻又嘻嘻哈哈,開始了另一段故事。青春燦爛,所以無邪。然而此後的流離飄盪,一次又一次的受騙上當,有形或無形的種種歧視,當使少年更加通透為何他的族人稱「台灣人」為Ta-Kaw?此達悟語即「竊盜者」,以此相稱,意即「偷走我們財富的人」,不僅偷土地、偷物產,偷語言、偷習俗,甚至連他們的孩子,台灣人也要一個一個都偷走。──他們卻說這是「開發」,讓你們從「野蠻」走向「文明」。

「到底誰更文明一些呢?」閱讀此書,心中恐不時要浮現這一問題。且不免要站在「雞蛋」這一邊,怒斥「高牆」的堅硬與蠻橫,硬將「自以為是」者加諸於小島寡民身上。然而仔細深究下去,這所謂「為你好」的現代化,卻是來自西方更高大的那一面牆背後更強者,軟硬並施,加諸於所謂「強者」身上,這種「圈圈套套」遊戲,放在少年長大之後,反對核廢料儲存蘭嶼,發起的「驅逐惡靈運動」,最是明顯了。可憐身是眼中人,你所以為的強者,其實也不過類如海洋生物鏈裡,只能吃「蝦米」的「小魚」而已。──弱小者被殖民久了,學壞了,竟也就拿著殖民者那一套去殖民更弱小者。「孩子,台灣人很壞,他們會教壞你……」少年的父親看到了強者的壞,卻沒看強者背後更大的悲哀。這種悲哀,也因作者的這一覺悟而決定了到底誰更悲哀一點:

固然,我們留下的淚痕是苦的,但我們成長,承受另一個民族社會的歧視,卻是淬鍊我們人格發展的健康,無須抱怨,轉換成修行。然而,我們這群海洋民族,與閩南人是沒有一絲歷史仇恨的紀錄,但他們就是不會有善待我們的善良基因。

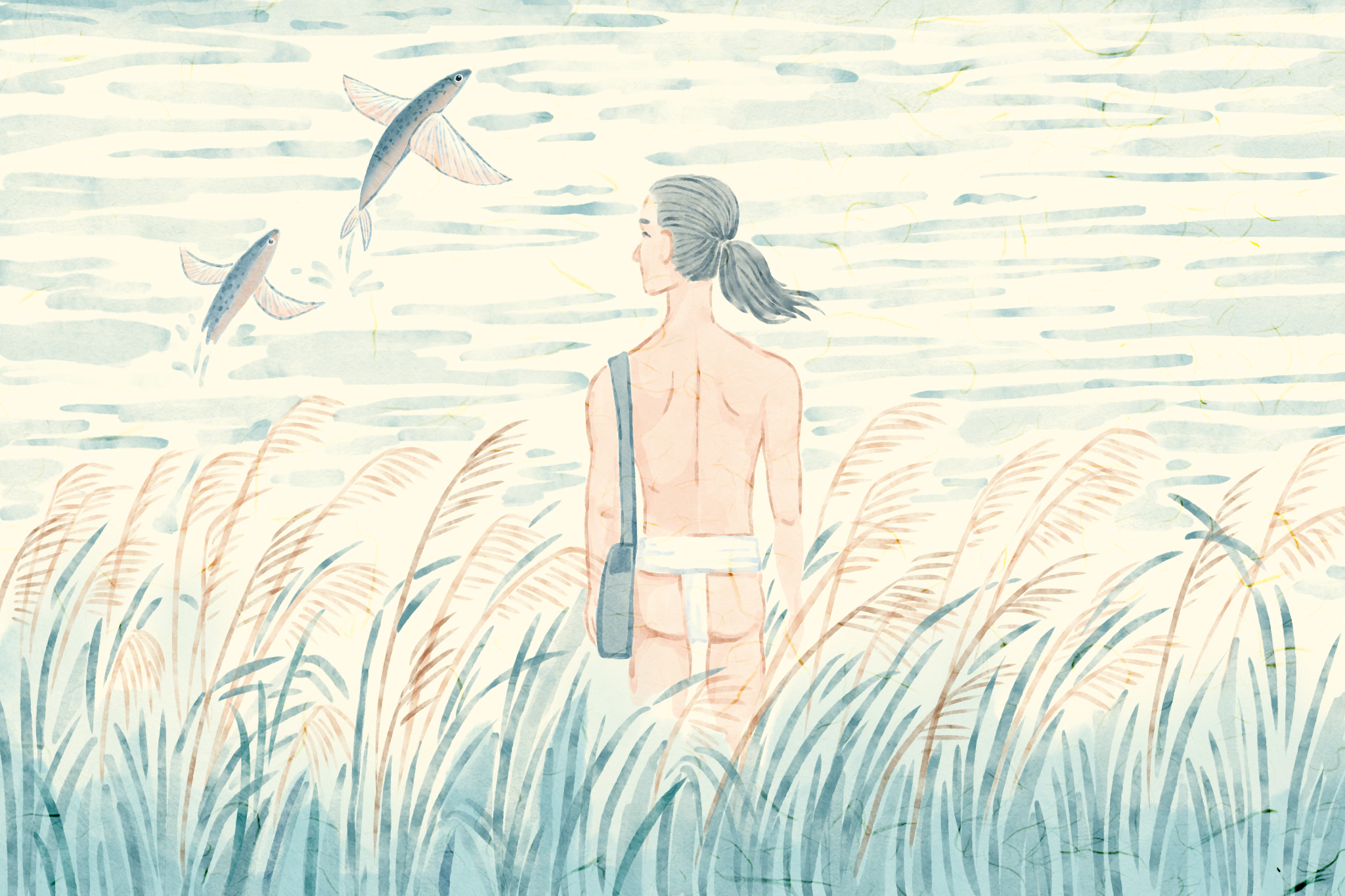

海洋寬闊,陸地有界限。兩者胸襟也自不同。

少掉了這一面向,終不過是島國文學而已

台灣文學,所從來久焉。其根源,簡略論之,中國文學、日本文學,乃至歐美文學影響,所在多有。仔細一看,卻都是屬於陸地,且歸根究底,來自西邊的,跨過淺淺一道海峽而來。似乎無人發現,遑論來自東邊的可能根源,換言之,太平洋到底能在台灣文學裡扮演什麼樣的角色呢?台灣文學力求豐饒多元,少掉了這一面向,終不過是島國文學而已。而這,當也就是為何夏曼•藍波安很重要的緣故:

華語文文學只有陸地,而且是對峙的文學,城市文學,搖搖椅的島嶼文學,只有海鮮店,沒有海洋,沒有魚類的情緒文學。……。我的島嶼文學是海洋的,是潛水環境文學,魚類說話的文學,造船划船的文學,也是被歧視的文學作品,但不是被殖民的文學,是我獨創的海洋島嶼的翻譯文學。

夏曼這段話講得含糊,一如他在書中有些用字遣詞「很不精準」,譬如「我不要請客你」、「雙手挖了多少重的海水,腳掌踢了多大的海水」。但這種「野」,或許才是台灣文學最不容忽視的未來源頭活水吧。婆娑之洋,美麗之島。禁錮太久,都蒙塵了,請換個方向,看看大洋,洗一洗!

本文作者─傅月庵

資深編輯人。台灣台北人。台灣大學歷史研究所肄業,曾任遠流出版公司總編輯,茉莉二手書店總監,《短篇小說》主編,現任職掃葉工房。以「編輯」立身,「書人」立心,間亦寫作,筆鋒多情而不失其識見,文章散見兩岸三地網路、報章雜誌。著有《生涯一蠹魚》《蠹魚頭的舊書店地圖》《天上大風》《書人行腳》《一心惟爾》等。