離開誠品之後,有一段時間,敦南依舊是我的指標書店。能夠作為指標書店的唯一理由,是選書——那是從商品採購、企劃,到陳列的完美結合。每一個環節都要非常清楚這些書的特性,以及你希望透過這些書,說的話。但正如許多人看見的,後來,這樣的完美結合,在熟識書、懂得書的人一一離去之後,就不可能有和諧的演出了。

至今,依舊有非常多深愛書的人們在誠品工作,同樣的,我想在任何一間書店,也有著對書有深厚情感的人。我不是因為開了一間書店,而關切、認同我自己所處的產業,而是我曾經見過這些愛書的人們,如何領著微薄的薪水,長工時的工作著,因而在意書業裡的風吹草動。他們每一個,都是這個行業裡無名的、令我尊重的推手。但我想,他們並非是因為想要推動誰的夢想,而進入書店工作。而是,為書工作,本身就帶著自我實現的夢想色彩。

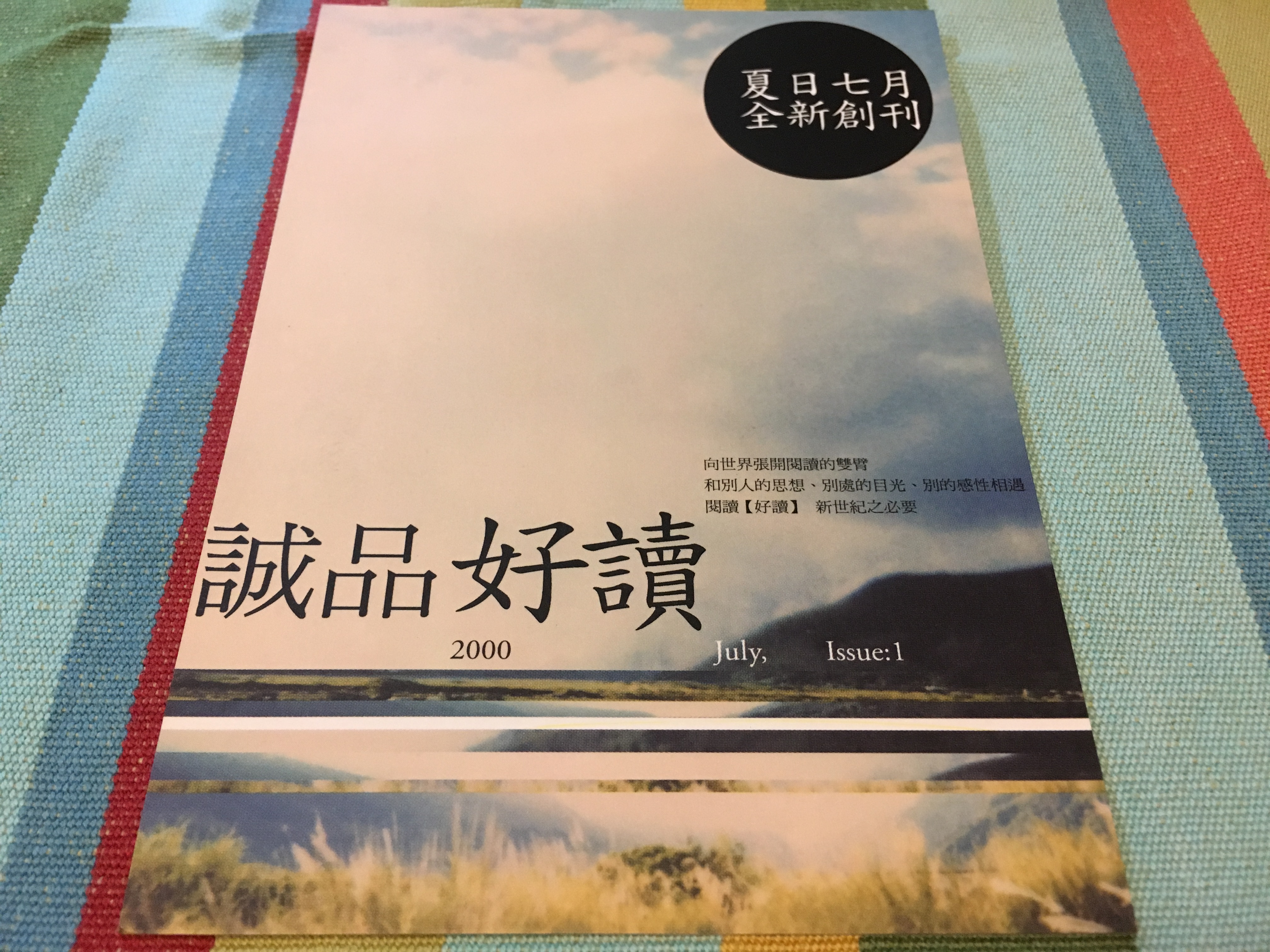

在《好讀》工作的期間,每次半夜需要參考書,從地下室上敦南店二樓,一踏入書店看見讀者愉悅地在書區裡穿梭之時,我的腦海裡,便會浮現他們背後那一群又一群忙碌的工蟻的身影。

這些工蟻的眼中,彷彿書的世界,書的一切,就是夢想的形狀;彷彿除了書,遺忘了人間還有其他風景的存在般的勞動著、推動著一個個巨大的、書的夢想,不停地往前滾動。

吳先生的驟然離世,讓我想起有一次,就在他心臟的刀開完沒有多久,我們幾個人到他指定的遠企開會。開完,大約是傍晚,遠企二樓咖啡區的斜陽落在我們桌前,我問吳先生:吳先生,你上次看到夕陽是什麼時候的事?