盧郁佳書評〈受苦的人沒有悲觀的權利──《日本近代文學的起源》〉全文朗讀

讀物有它的碳里程足跡,產地離讀者越遠,讀者幻想與誤解的成分似乎越高。為此去年我立志今年在本專欄只推薦台灣作品,但雄心壯志立刻碰壁:有些小說我讀了覺得它的心事好難猜,為何它對主題論述得那麼含糊空泛,為什麼它的意見像遭受拷問一樣堅不吐實。書中大量瑣碎的細節傾瀉而下,毫無組織,不構成意義,雪崩把讀者埋死了動彈不得。作者深怕洩漏半點線索,防範得滴水不漏,以至讀者讀完還是沒頭緒。似乎在作者眼中,讀者是殺人魔追來了,只要讀者破門而入,作者就會在後牆畫一道門打開它,再逃進下一個房間,設法把祕密藏得更深更安全。這故事它在說什麼?為什麼它要這麼說?它想說什麼而沒說出來?如果我沒辦法回答這些疑問,那麼這些本土書對我也是脫節的一部分。

比起好萊塢佳作的明確有力,一些隱晦的本土小說需要讀者耐心披金瀝沙,反覆過濾書中資訊。我用兩週讀一本,勤做筆記,思考整理,還是破局。幾次以後,我灰頭土臉回到一本翻譯書面前──日本哲學家柄谷行人的《日本近代文學的起源》。

不是明治以前沒有風景,而是以前大家看風景,有看沒有到

什麼叫「風景的發現」?不是明治以前沒有風景,而是以前大家看風景,有看沒有到。看到的不是風景,而是概念,是古代吟詠這些風景的詩文。例如台灣教育部課綱審查小組爭論文言文應占課文多少比例,國台辦發言人安峰山出來告訴大家學文言文的好處,是可以讚嘆風景之美,看到夕陽就想到「落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色」。像這樣安峰山就示範了怎麼當一個乖巧的古代人,眼睛看不到今天的夕陽,而是在瀏覽腦中背過的詩文。今天你看到什麼樣的夕陽不重要,在西元675年的那個黃昏,王勃看到的夕陽才重要。柄谷行人說:「傳統的日本花鳥畫,女郎花底下一定要配鵪鶉,有蘆葦就得畫雁。」中國水墨畫為什麼常畫貓咪撲蝴蝶,因為貓蝶圖諧音耄耋,七十歲叫耄,八十歲叫耋,買畫是送人祝長壽;牡丹就是花開富貴,大象馱如意就是吉祥如意。日本把斧頭、古琴、菊花連起來諧音「聽到好事」,是一種傳統圖案。這些長輩圖,外表是花鳥靜物,但是大家看它只看到吉祥話。有本書叫《雲水一年》,描述二十世紀日本僧侶的職前訓練,見習生吃睡誦經打掃一舉一動都要遵守幾百年前傳來的規矩,把你的個人意志徹底洗腦剝奪了。能樂、歌舞伎也都墨守成規。像這樣照本宣科,按章辦理,畫地為牢沒人覺得不對勁,好像崔健〈快讓我在這雪地上撒點野〉的歌詞說「因為我的病就是沒有感覺」。

明治時期有了感覺。笑的人看山,覺得山在笑;哭的人看山,覺得山在哭。作家不說自己哭,說山在哭,讀者却以為哭的是山而不是人,通通擠著去看山,跟山拍照打卡,產生了風景名勝。作家偷天換日,柄谷行人氣的是本末倒置。作家從外界轉向自己的內心,開始寫私小說,田山花袋《棉被》寫自己已婚暗戀女學生的痛苦,島崎藤村《新生》寫自己外遇姪女的醜聞風暴,看外界是鬼影幢幢,別人怎麼想都不得而知。這可說是情緒創傷導致的自我封閉孤立,創傷是什麼?是自由民權運動的挫敗。

柄谷行人回顧日本近代作家,既是社會的加害人,也是國家的受害人

江戶後期以富國強兵口號逐年增稅,使窮鄉更窮。秩父產絲,受外銷歐洲生絲價格暴跌影響,農家每年靠借貸買米麥日用品,受高利貸盤剝。秩父農民要求減少雜稅,對政府延遲償債,武裝起義蔓延到鄰近群馬縣、長野縣城鄉,掀起數千人動亂。明治政府當時準備立憲、組議會,立刻派兵鎮壓,激起秋田、福島、高田等遍地烽火,茨城縣民兵更喊出「完全立憲」、「專制政府是自由的敵人」武裝起義對抗政府。政府派列車運送軍警憲兵部隊擊潰農民,事後處罰1萬4千人,處死7人。自由民權運動被鎮壓了,過去各地領主保謢農民的共同體,改造為政商集團和農民工人對立,展開殖民琉球、北海道、朝鮮、台灣、滿洲。日本在憲法、議會的掩護下,走向剝削,封殺了馬克斯主義的政治小說,成了孤僻封閉私小說的溫床;而沒有私小說作為共犯,極權政府也無法成立。《日本近代文學的起源》書名就是在回應漢娜鄂蘭《極權主義的起源》,柄谷行人談日本近代文學何以成為可能,要談的正是日本極權主義何以成為可能。

轉型正義是用來解決當代問題的。柄谷行人回顧日本近代作家,既是社會的加害人,也是國家的受害人。不是說他們好或不好,就如現在人們譴責余光中在白色恐怖時代栽贓陷害作家,是透過反省去定義,現在政府不可以再讓活著的人那麼活。當年柄谷行人參與反安保學運後沉潛文學批評,歐洲知識分子參政挫敗後躲回書房寫哲學是他的鏡子,日本自由民權運動失敗後近代作家躲入私小說也是他的鏡子,他想的不是給死人定功過,是盤算自己今後怎麼活。在問題被指出以前,所有參與者都是無罪的受害者。但是有人指出問題以後,就面臨抉擇。柄谷行人後來就投身了評論與社會運動,去爭取改革解決問題的權力。三十年後來看,此書分析仍然充滿想像力,火花四射,對話且映照出古今日本評論者的精彩論點。每一章都可獨立擴張成專書,研讀者可以拿它當習題,自己走一遍他的研究旅程。但是本書翻譯可以更好。

對我來說,台灣一本本難懂的小說,背後都有個血淚斑斑的「#Me Too」

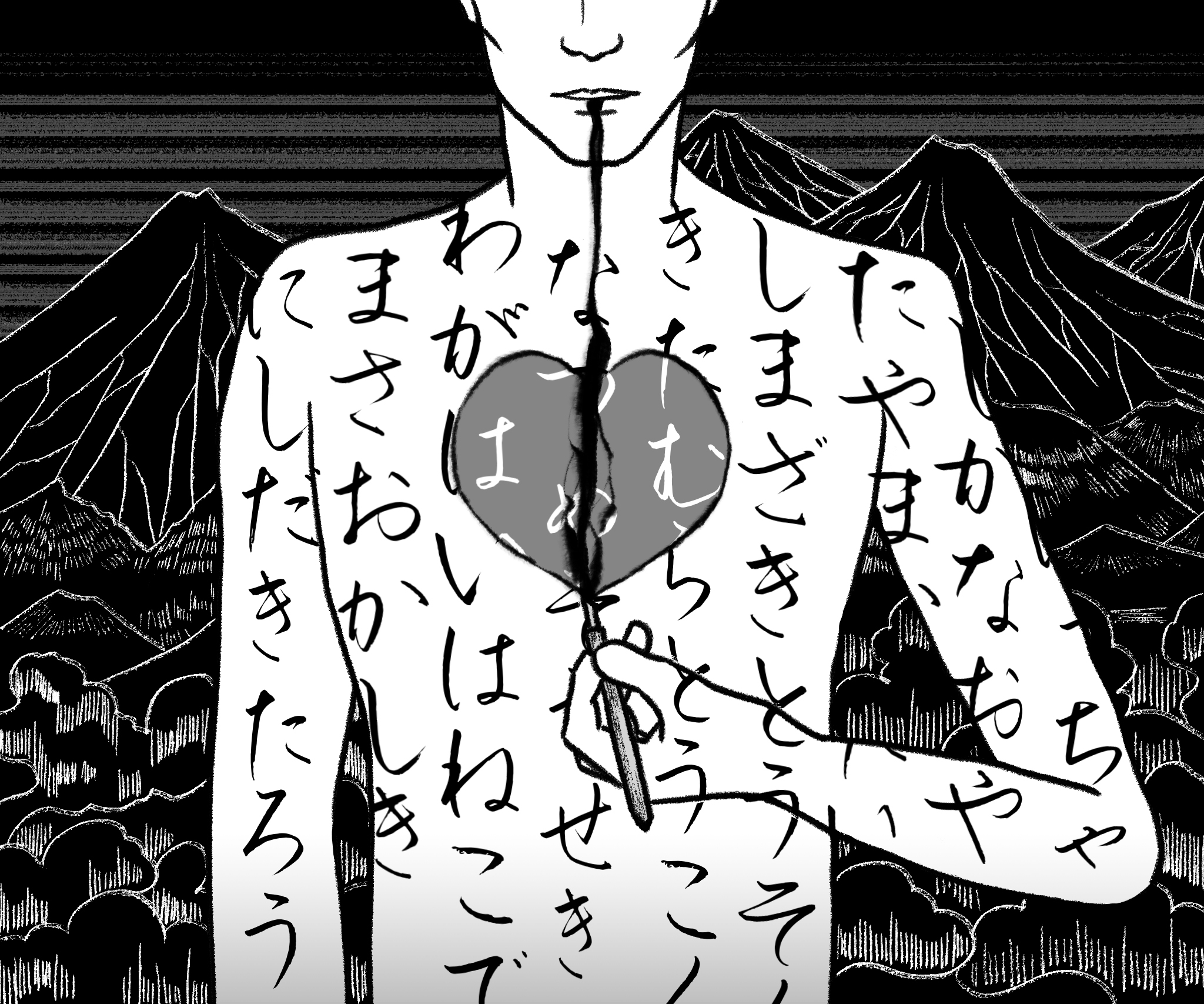

日本近代作家一生竭盡所能,留下的也並非毀譽,而是戰鬥的身影。他們成功,他們失敗,他們的失敗在一百年後成功,都不重要。重要的是,他們面對了自己的戰鬥。此刻金球獎頒獎典禮以反性侵犯為服裝和演說節目主題,美國人正在面對「#Me Too」對抗性侵犯的戰鬥,台灣遍地耳語但無人能公開「#Me Too」:不只我被性侵害是「#Me Too」,其實我被上司霸凌是「#Me Too」,我參與了分贓共謀也是「#Me Too」。對我來說,台灣一本本難懂的小說,背後都有個血淚斑斑的「#Me Too」,藏了起來還沒有說出。

大正時期末年,小說、報紙、課本用了白話文。到昭和,學術語言也用白話文。到二戰後,公文、法令、詔書都用白話文了。到今天,台灣法院的判決書,仍然講究用一些普通人看不懂的冷僻怪字來表示它的威嚴不容侵犯,放在日本來看這就是二戰前的狀態吧。日本近代文學的困境,也在考驗著當代台灣的作者與讀者。台灣的憲法許多條文都是凍結狀態,法律多沿襲清朝,現在才要從古代走向近代立憲。三年前,大法官釋憲宣告集遊法違憲,違憲三年後,政府依然擺著不修法。集遊法規定禁制區三百公尺,今年總統府周圍居然劃了方圓一公里的禁制區,政府堂而皇之違法,誰下的命令?誰職責該把關却讓它放行?沒有半個人得出來負責。去年大法官釋憲,宣告民法反同婚違憲,違憲都拖過了一年仍不修法,因為蔡英文總統說連她的長輩都不認同同婚,所以不修。是說,為什麼長輩的位階她可以拿來超越憲法啊?顯然憲法也好,大法官會議也好,在台灣都只是裝飾,除了營造民主法治的假象以外沒屁用。這些重度傷害,將把台灣文學美麗的頭顱掛在權貴的晚宴廳牆上做成裝飾品,或是身為獵物仍能挑戰命運?

本文作者─盧郁佳

曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持人、《Premiere首映》雜誌總編輯、《明日報》主編、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監,現全職寫作。曾獲《聯合報》等文學獎,著有《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書。