冒牌者症候群三度發作

聯考前,簡立峰模擬考成績一直排在宜蘭縣前30名,「聯考成績出來,我真是嚇到,比預期分數低太多太多。我一直在尋找,到底哪裡出問題?大學四年,我花了好多時間探索自己。」

以為會上台大,卻分發上淡江大學電子計算機系,他大多時間泡在淡大圖書館,想找出答案。有老師曾問他:「這好比你跑100公尺,為什麼一開始跑很快,卻在90公尺時自我減速?」他自行找出解法,「從那之後,我的目標就不再是100公尺,而是120公尺—從此再也不失常。」

大學畢業,他考上台大資工所碩、博士班, 1991年發表的博士論文主題,就是語言模型(language model),成為台灣第一位研究語言模型的博士。台大博士班剛畢業,他發展出中文檢索技術,技術移轉廠商後,開發出如今研究生與學者都在用的「全國博碩士論文線上檢索查詢系統」;他從念碩士就在補習班教書,台下全是想報考資工所的大學生。

「但這些對當時的我來講,都不夠。讀台大那六年,我一直覺得自己是冒牌者,我的老師只收台大前3名畢業的學生,我是例外。」「老師很信賴我,可是,我不信賴我自己。」那六年,簡立峰每天苦讀,衣服只穿黑色,連吃6年校內賣的「小福(台大小福利社)便當」,只因他覺得思考吃穿都浪費時間,「我沒比別人聰明,只能比別人認真。」

博士班畢業後,他許多同學任教大學,他卻去中研院當研究員,「當我拿到博士學位時,自己並沒有承認自己的學位,我仍有冒牌者心態,覺得我還差別人很遠啦。所以,我選擇去當中研院研究員,等於是當一個『永遠的博士班學生』。」

從博士班到服務中研院,簡立峰專注研究語言模型與搜尋引擎,研究主題曾被同事說「你的領域很冷門」,如今已成為全球最紅的科技顯學。「當時在充滿外國博士的中研院(系統),我覺得他們不信任我這本土博士,而且,我還是私立大學畢業的…那種冒牌者感覺,又出現了。」

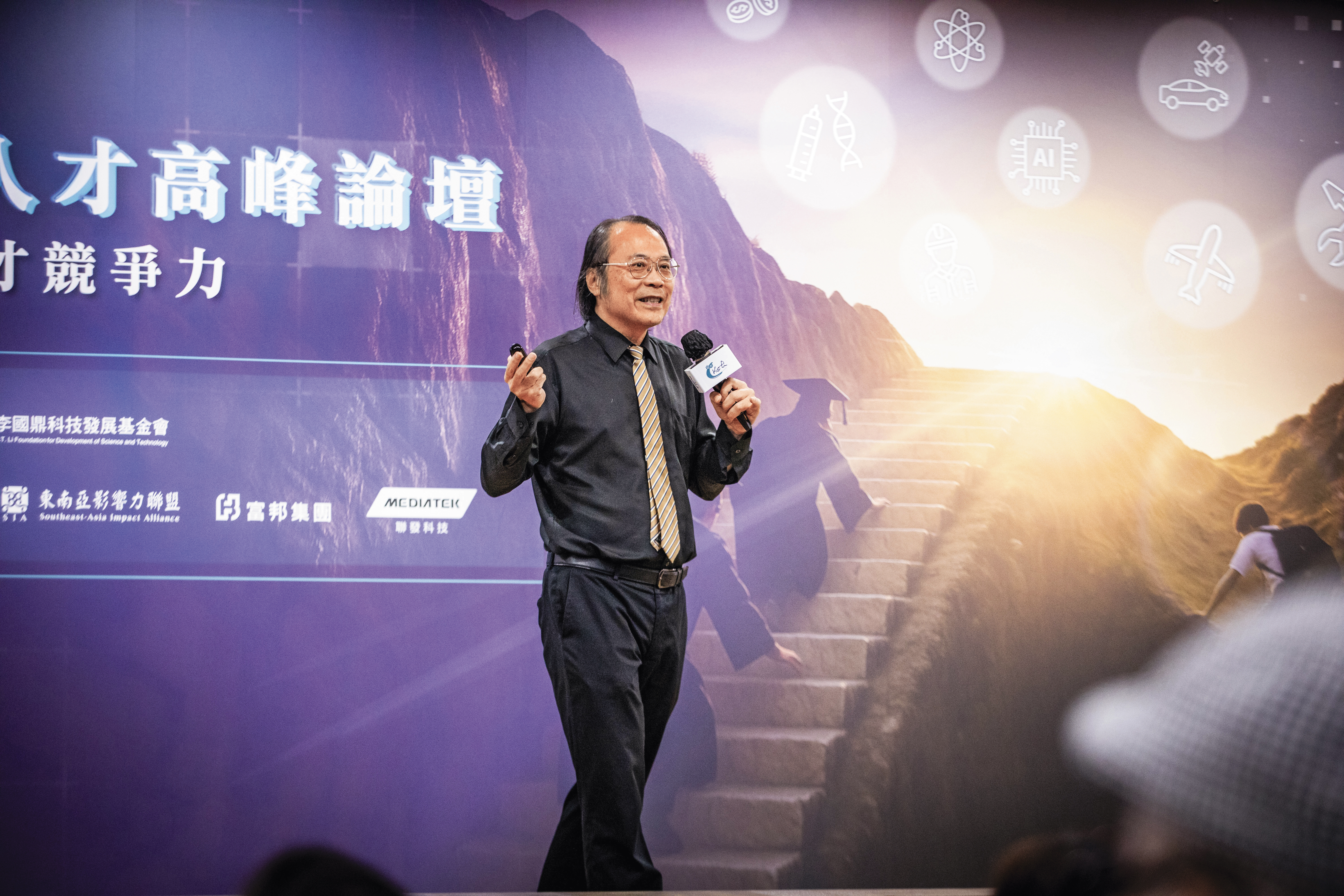

2006年,43歲的簡立峰加入台灣Google,「我是全球高階主管,卻不曾出國念書,英文也不好。冒牌者感覺又來了。」他又笑咪咪分析,「我在台大、中研院、Google,人生三階段都是冒牌者(身分)進去的。但出來的時候,好像…都還不錯。」

「我的同理心,就是這樣來的。某種程度,我是個geek(美國俚語,指智力超群,擅長鑽研但不愛社交的知識分子),但為什麼溝通能力還算不錯?因為我一直習慣換位思考—那些最優秀的人,通常不需要換位思考,他們不會知道困難點在哪裡。當有一天,你天賦沒別人高、永遠都覺得自己是個冒牌者,你就知道人們的困境了。」