大腦開外掛別輕易外包

AI年代,簡立峰常提醒一個概念:別把大腦外包給AI。

「『大腦外包』是AI對每個人最大的打擊。」他解釋,許多人認為有AI就無須學習,「這跟你用Google Maps導航很像。你依靠導航久了,連隔壁怎麼去都不會了,但你可能因使用導航,到達從沒去過的地方。」「這是種交換。我們換一點、換一點,可能得到很多;但一不小心,就交換過了頭。我們熟悉的東西,會因此變得不熟悉,可是科技解決我們原來解決不了的問題。」說到底,我們交換出了什麼呢?「不知道。」他難得給出不確定的答案。

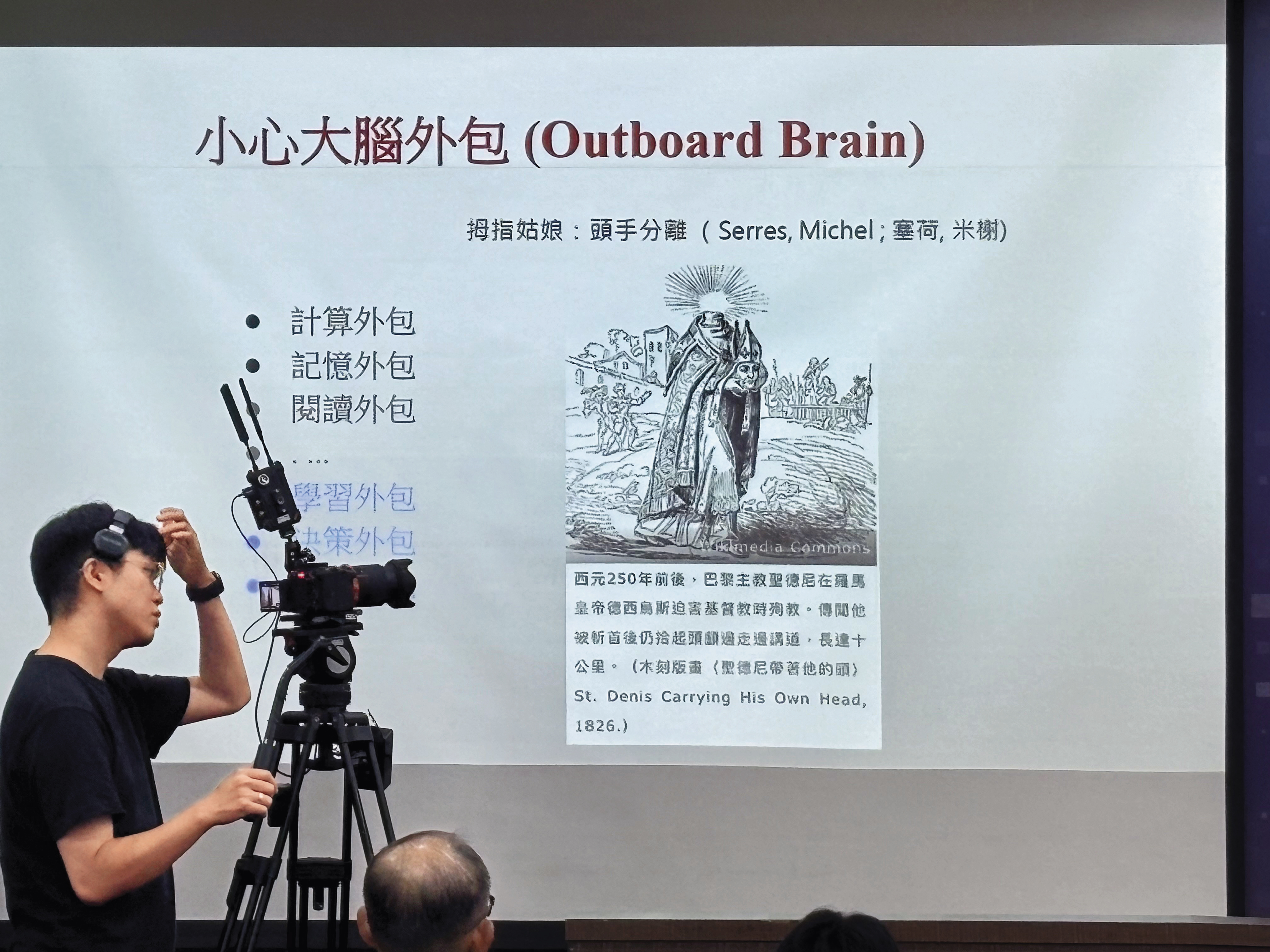

「大腦外包久了,你就不學習,久而久之,喪失所有基本能力。」簡立峰演講時很愛放一張PPT,畫面有點驚悚:西元250年前後,巴黎主教聖德尼遭迫害殉道,遭利劍斷頭後,仍撿起地上頭顱,捧著斷掉的頭,繼續講。「古代哲人死了都要把頭捧在手上;但現代人某種程度上,有了AI,我們自己把頭(思考能力)交出去。」

與「外包大腦」相對的另一種可能是:「外掛大腦」—他解釋,這好比把AI當成瀏覽器,如同日常透過瀏覽器吸收知識與資訊的過程,瀏覽器不僅記錄使用者的瀏覽內容,更深刻了解使用者的喜好與習慣,若善於利用,累積的數據更全面。

「如果可外掛大腦,把這拿來當成你個人資料庫,這不是很好嗎?對AI來講,它了解你,一個外掛大腦可以為使用者做很多個人化服務。」他又想出一個頗具生活感的比喻:「我們和爸媽講話,是不是都比較直接、比較凶?因為爸媽懂我們嘛。而那個『懂我們』,其實就類似AI的『無形服務』,也可視為一種瀏覽器。」

科技從未脫離人性,所有進展最終仍回應人類基本需求。簡立峰母親畢業於日治時期的蘭陽女中,近來他讓母親與手機AI對話,搜尋高中時代的老校舍照片。老人家嚇到直呼:「這AI感若(好像)神仙咧!」他覺得,AI好像給老人開了記憶外掛。

他父親高齡97歲,日前住院苦等不到醫師,他擔心老人家看病科別多、治療角度不同、藥物副作恐互相矛盾,又開起外掛,將父親年齡、症狀、病程與藥單發給Gemini,結果發現某顆藥不適合父親長期服用,Gemini建議可減一顆藥,後來主治醫師也確認可行。科技意外成了第一線的依靠。

人生的感性都給了家人

自稱「不感性也不人文」的簡立峰,人生裡的最感性,其實全都給了家人。簡立峰讀台大博士班時,在台大資訊中心教書打工,認識大學部的學妹,苦苦追求。學妹後來赴美深造,簡立峰一天寫一信,二年後學妹學成歸國,「我寫了五百多封信,她就回來了。帶著行李和一箱的信。」「還好有追到她,否則她就不回來啦。她為我犧牲滿大的。因為那時,留在美國發展比較好。」

學妹卜小蝶後來成為師大圖資所所長、教育學院副院長,現已退休。張志祺說,簡立峰有浪漫一面,例如導生們幾乎都知道,任職Google前,簡立峰曾拿到微軟中國的聘書,然而當他告知太太,她眼淚馬上掉下來。簡立峰立刻回絕微軟,放棄超高薪邀約。簡立峰夫婦對話也總不離最新科技;他曾在許多場合分享老婆的旅行趣事,「我老婆出去玩,在芝加哥走路走到腳破皮,去藥妝店買繃帶,幾十種不知怎麼選。她拿手機一拍,讓AI幫她選。AI還把使用說明都告訴她。」

當人工智慧快速滲入各行各業,焦慮成了普遍情緒。許多人擔心,自己的角色是否終將被演算法取代?佛教團體法鼓山也邀簡立峰演講,法師們給他出了一道題:聖嚴法師的著作體系清晰、資料充足,AI在語言回應上幾近無懈,宗教會被取代嗎?

簡立峰坦言對宗教並不熟悉,便請AI協助分析,從全球宗教到佛教,再談到聖嚴。透過與AI對話,他發現宗教之所以存在,是因為人類無法完全參透生死;「臨終時,沒人希望陪在身邊的是機器、是冰冷的AI。人們渴望的,是那個對自己有意義的人,握住自己的手。」於是他對法師與信眾說:「分析到這裡,就釋懷了。就把AI當成新的傳播媒介吧。」

法師們的這一問,其實點出AI尚未能碰觸的核心問題—人類的精神與情感需求是否能被取代?人類該如何與AI對話,才能理解它的邊界、守住「生而為人」的位置?

簡立峰說,台灣人才解題能力超強,但普遍欠缺提問能力。他任職台灣Google時,曾聘用一千名同事,其中有九百多名工程師,卻連一位來自台灣的產品經理都沒有,「這反映出台灣教育模式習慣讓學生回答問題,而非鼓勵學生思考:『我如何問一個好問題?』」

「學歷這件事,在台灣影響大,我們用考試去把全社會排名,這超病態,像工業時代的工廠,因為這套系統最方便管理人。」簡立峰直言,教育確實讓台灣成為製造業強國—台灣小孩老是習慣在既定規則裡找答案,培養出的人才服從紀律、擅長解題,卻很少有人被鼓勵去出題,「但到了AI時代呢?我們要出題。」