陳雪〈像掛斷電話那樣消失吧〉全文朗讀

非如此不可。

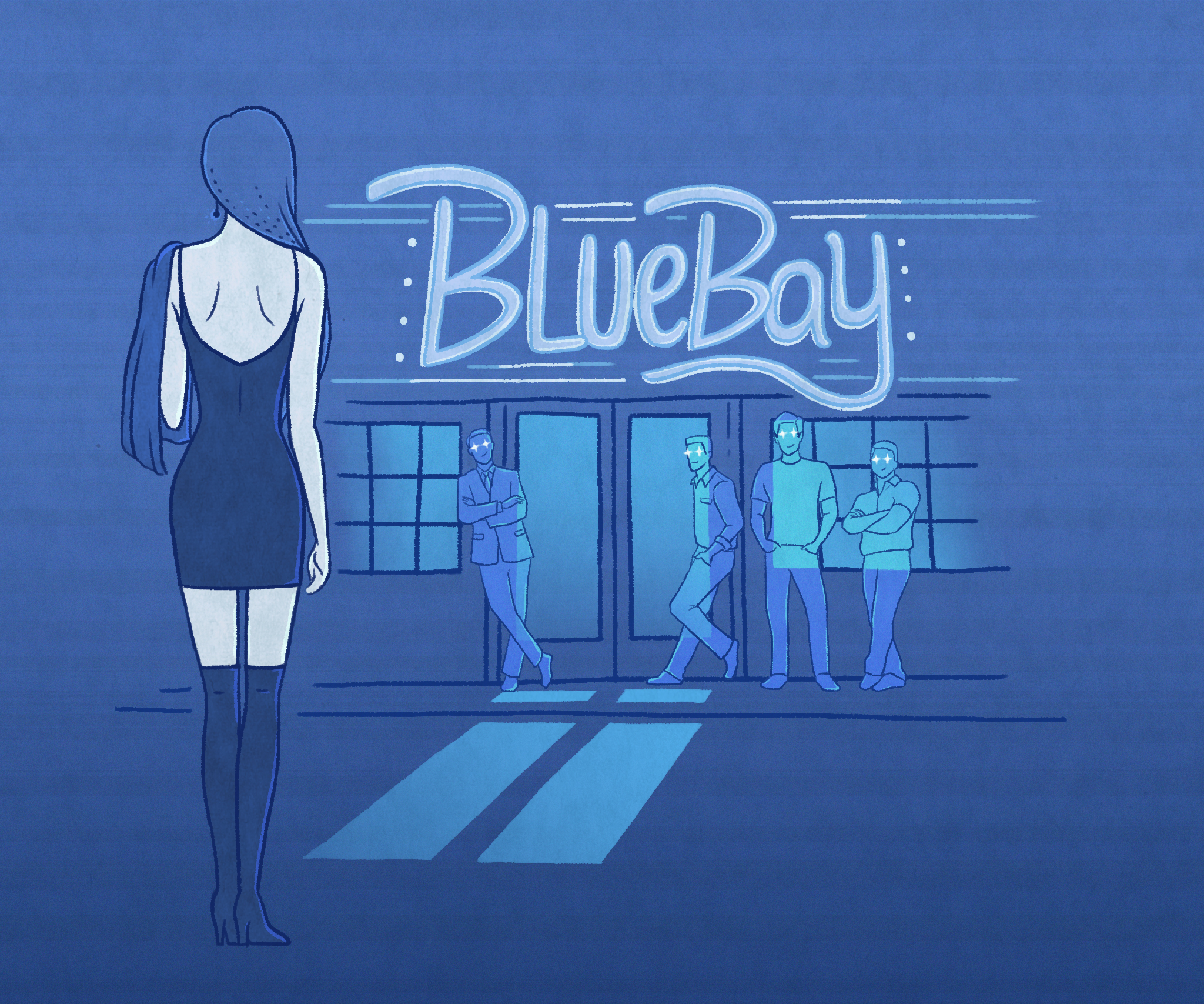

玫瑰想著,走進Blue Bay之前,她的絲襪被鉤破了一角,但天色昏暗,酒吧裡想必燈光也是黯淡的,旁人看不見這個破洞正如她內心的荒敗,她會知道這家位於飯店地下室酒吧是因為上班時每天都會騎摩托車經過,白底藍字手寫的招牌,入口處刻意營造的地中海風格,相當顯眼。對於大學剛畢業、生長在90年代的台中市的年輕女子李玫瑰而言,酒吧到底是什麼呢?她在大學時代跟著幾個朋友去過幾回,在不同城市、不同氣氛的酒吧,有只播放爵士樂、陰暗、整個屋子裡都是黑膠與CD的小酒吧,朋友故意耍酷地說:「來杯血腥瑪麗」,中年老闆一臉不高興地回答:「沒賣那種東西。」他們只好點了龍舌蘭,辣得要命的烈酒,那天是聖誕節啊,整個氣氛都被破壞了。另一次是被社團的學長帶去叫做監獄的酒吧,第一次喝了名為可樂娜的啤酒,看大家都把塞在瓶口的黃檸檬角很帥地擠進瓶子裡,她也跟著這麼做,很淡的啤酒,她喝一次就喜歡上了,酒吧裡不能跳舞,音樂卻吵得要命。

當時為何沒想到可以搭計程車呢?太窮了吧。

Blue Bay不是那一種店,她聽同事小美提起過,小美是穿著打扮看起來就很OL的女孩,在她們這個4人小公司擔任公關,時常跟著老闆到處開會,午餐時間會帶她去某某小店吃商業午餐,領薪水的日子,也曾帶她到附近的法國餐廳吃過法國菜(花去她心疼死了的三千塊),Blue Bay位於商業旅館地下樓,方便客人下去喝一杯,半夜12點後開放跳舞,小美說每次去那兒,都有人來搭訕。

玫瑰一定是衝著最後那一句話而來。被搭訕,是她目前想要的事物。

她換上衣櫥裡最性感的衣著,黑色細肩帶背心洋裝、窄身小外套、絲襪、高統靴,把一頭及腰長髮梳了又梳,多年後她若回想起這個畫面會嘲笑自己根本還不知道「打扮」的意思,她那張原本就不特別出色的臉蛋若加上細膩的妝容、眼線、睫毛膏、眼影、粉底、腮紅,層層加工,也可以化腐朽為神奇,然而回到當時,25歲的她,青春的肉體就是一切,也是她僅有的武器,她戴上安全帽(當時為何沒想到可以搭計程車呢?太窮了吧,她到哪都騎摩托車,即使在黑夜的街頭,有了這台摩托車就感到安全,她絲毫沒想過如果尋求的是一夜浪漫,那麼被搭訕之後摩托車該怎麼辦?)跨上機車發動引擎就駛入黑暗大街。

好不容易才熬到10點半買票入場,週末夜晚,早早就有排隊人潮,她環顧四周,大多三兩成群,男女皆有。

迪斯可熱舞時間,在周圍都是鏡子的狹窄舞池裡,她縱情扭動身體,是酒精作用嗎?或是她渴望追求一點放縱,都是求偶吧,舞池裡男男女女,誰像她這般孤寂?

玫瑰謊稱自己叫茉莉,說起來毫不彆扭。

那兩個男人一高一矮,高者也壯碩,矮個那位像國中生一樣沒發育的瘦小身材,「小姐你好,」高個對她說,「一個人來嗎?」她用力點點頭。

這是搭訕她知道,電影都這麼演,再過兩首歌熱舞時間結束,他們就會邀她回座位聊天,然後問她要不要去吃宵夜?或者換個安靜的地方聊聊天?沒有太多意外的劇情,舞池好暗,她看不清男子長相,這種兩人一組的搭檔到底是怎麼回事?會讓女方比較有安全感嗎?

後來他們去了玫瑰家樓下的酒吧(玫瑰當然沒說酒吧在自己家樓下,而是說,那是家我常去的店,雖然她一次也沒進去過,但她每天經過,有安全感),不知為何他們沒搭計程車,高個男子騎玫瑰的摩托車,小個子也騎車跟在後頭,一群年輕沒有情慾資本的窮鬼。

那個夜晚非常漫長,舞池搭訕、酒吧座位區散漫地聊天,高個男子自稱麥可,矮個是小五(一二三四五的五,他說),玫瑰謊稱自己叫茉莉,說起來毫不彆扭,心中甚至暗暗想著,以後到夜店來就叫這個名字。3個人彼此間到底可以聊些什麼?玫瑰心中納悶,倘若這些話語的目的是為了讓彼此有機會打開情慾的門,那麼到底是什麼樣的話語才可以搭建起橋樑,讓對方知道默契已達,可以更進一步?她知道最後小五會找個藉口離開,她像觀看別人的故事那樣觀察著一切進展。凌晨3點,這間酒館主要賣燒烤,2個月前開張,玫瑰住在一棟老舊的大樓,巷弄裡有各色商店,都是破破舊舊的,她在市中心一家藝品店工作,月薪兩萬五,她在這棟老舊大樓3樓租下一間狹窄套房,唯一的對外窗面向天井,即使白天也是陰暗的,她有一個情人,但對方已有家室,在那個還沒有手機、網路、臉書、Line的時代,就只能等。

玫瑰有點疲倦地想著,為什麼不直接說要上床?

但一切都沒關係,她有她自己的計畫,盡可能工作賺錢,積攢存款,等存款到達30萬,她就要辭去工作找一個地方安靜地寫小說。

可是寂寞啊,好孤寂,所有一切與世界背反的人事物,承受起來竟有那麼困難。

這些當然她都沒有對他們說。她已從年長已婚的情人身上懂得了男歡女愛,她自認要比眼前這個看來自信的高個子男生懂得情慾的曖昧、勾引的藝術,但她想看看別人都是怎麼做的,一般男女,是如何相互吸引、挑選、勾引、表白,那些較為平凡、正常的性愛是如何開始。雖說,在酒吧裡釣人發生一夜情,也稱不上多麼平凡正常,然而她這兩年的經歷告訴她,只要對方不是有老婆的人,就都無罪。

他們在酒吧裡點了燒烤、啤酒、無意間小五就不見了,等玫瑰意識到時,就只剩下她與麥可在喝酒,「等會要不要去兜風?」麥可說,「還是去外面逛逛?」小五離開之後,他們之間似乎就少了可以將話題聯繫起來的紐帶,玫瑰有點疲倦地想著,為什麼不直接說要上床?這樣拖拖拉拉要到什麼時候?「我就住在附近。」她說,這樣表達太大膽了嗎?這個男人是吸引她的嗎?兩人已經發展到可以一夜風流,毫無傷害的嗎?不知道,玫瑰心中只有未被填滿的好奇與一種無可奈何的慾望,這一個夜晚希望可以更好地收場。

深沉的悲傷與逐漸麻木的感覺將她包圍。

麥可去便利商店買了便宜紅酒、點心和一捲優客李林的卡帶,他們推門走進玫瑰狹窄的套房內,席地而坐,簡陋的屋裡,有設備齊全的電視、錄放影機、CD 與錄音帶兩用的播放器 、擴大機與揚聲器一應俱全,還有上千本的書籍,她不知道這樣的屋裡看起來是什麼樣,但麥可似乎很滿意這間沒有太多女孩氣息的套房,他安適地將紅酒倒進馬克杯中,把卡帶包裝拆掉,細心地放進音響的卡夾裡,I don’t believe,是我放棄了你……清亮的男高音響起,是當時最紅的流行歌曲。

後來他們是在這張專輯不知播放到第幾首時,躺上了那張彈簧有點損壞,時常會發出怪聲的大床裡,開始了所謂的一夜情。

那夜之後,玫瑰繼續著她孤寂、漫長的等待,等候下班,等候清仁有時偷空打來的電話,以及必須要找朋友幫忙撒謊才能得到的見面時間,那是他們最艱難的一段時光,3個月前被發現戀情之後,清仁的妻子威脅要控告玫瑰,清仁寫下悔過書請求撤告,此後,清仁的行蹤24小時被掌控,在家時妻子幾乎寸步不離,上班日她就帶著便當在公司外頭等,從出門到進門緊密監視,近來唯一一次見面,是公司裡的老友幫忙撒謊才成功,兩人宣稱要外出開會,「嫂子你在公司裡休息,我們等會就回來。」友人開車帶清仁到了玫瑰住處,「2小時後我來接你。」

許久不見的清仁顯得消瘦,千言萬語來不及說,只說:「很想你,但是沒辦法單獨出門。請忍耐一下,這段時間真的很困難,別把她逼上絕路,我們再想想辦法。」清仁以無比的激情與她做愛,但玫瑰腦子空空的,「不要再來找我了」她說,「我不想傷害任何人」,「不要這樣,給我時間處理」清仁哀求,她很想跟清仁說,自己還有一個身份叫做茉莉,她想全盤說出那一晚她是如何去酒吧釣人,想說出麥可與清仁的所有相似與相異,她要說自己心裡沒有不忠的感覺,她覺得這才是解脫,但終於她什麼也沒說出來,深沉的悲傷與逐漸麻木的感覺將她包圍,像果仁長出了果殼,封住了她的嘴。

她幾乎以為自己在戀愛,憑藉著僅有一面之緣的印象。

某天夜裡,電話響起,傳來低沈的男子嗓音:「你想我嗎?」

是麥可。

但又好像不是他。

不同於那夜酒吧邂逅時的他,電話裡的麥可擅長撩撥,幾乎能在幾句話裡就快速撩動她的慾望,低低的聲音問她穿著什麼睡衣,要她如何撫摸自己,告訴她她有多美多性感,「跟我說你想要。」

許多回想起來都會臉紅心跳的淫穢詞語,許多唯有夜深人靜才爬出地底浮上心頭的幽微暗影,他都輕鬆掌握,她在不到30分鐘的談話裡,意亂情迷地自慰,幾至癲狂。

此後,每個夜裡她等待著他準時打來的色情電話,讓他將她撩撥至高燒、只得自己把自己撫弄得精疲力竭,才能安然入睡。

夜夜如此。玫瑰的生活彷彿變成了等待那深夜一通色情電話而來,白日裡所有的痛苦都有了報償。清仁變得極其遙遠,思念與無力感不再那麼令人痛苦。

一個月過去了吧,她一直跟麥可說想要見面,她幾乎以為自己在戀愛,憑藉著僅有一面之緣的印象,他長得不差,雖說那次性愛裡絲毫沒有電話中那些色情、淫穢、只有想像才得以創造出的奇異幻景,但兩者結合起來,麥可將變成一個完美的情人,總在她需要時出現,而且願意陪她講話講到天將亮起。

那夜電鈴響起時,她先想到清仁、但很快想到應該是麥可,因為他曾允諾她很快就來見她,門外站著的男人比記憶裡更高大,她柔聲說:「怎麼沒先告訴我你要來。」麥可說:「好不容易才有假。」他頂著一頭短短的頭髮,一副阿兵哥的樣子。

所有事物都不對勁,他神色裡一點也沒有他們深夜對話時那種溫柔。「而且我又沒有你的電話。」麥可說。

玫瑰沒有喜愛他們任何一人更多或更少。

「你不是每天都打電話給我?」玫瑰生氣地說。

「怎麼打?打到哪裡去?」麥可沒好氣地說。

電話幾乎是在同一時間響起的,她伸手去接,「想我了嗎?」電話裡傳來熟悉的聲音,她眼前的時空啪地一聲整個碎裂。

弄錯了。

不是他。

「你是誰!」玫瑰對著話筒裡的男人大喊,繼而又對著眼前的麥可大叫:「不要靠近我!」說完這兩句話,電話裡與真實中的兩個男人幾乎同時發出「你怎麼了,你在跟誰講話?」的喊聲,她無法對任何一個人解釋這件事從何時出了差錯,她也無法明白為什麼那晚會在接聽一通無名色情電話的同時,以為那是一夜情的麥可,繼而演變成如今這種場面,這兩個人都該是幻覺,都是虛擬,是因為玫瑰太過孤寂而產生的幻象,當一重幻象出現時,你會知道自己孤單,然而當第二重幻象也同時曝光,你就知道自己已經被孤寂扭曲,你生活的現實失去了可以被清楚感知的標準。

最荒謬的時刻是麥可搶過電話,對電話裡的男人狠狠地罵了幾句,兩個人在一瞬間化為一體,他們不過都是「陌生人」,一個或兩個並無區別,玫瑰沒有喜愛他們任何一人更多或更少,那些因著淫穢話語而生的激情,更多時刻,也不過是失眠夜裡的酒精或藥物替代品,更準確地說,他們都是「清仁」的替代品,是為了轉移或取消清仁帶給她的無力感,為了使自己不會失控突然衝到清仁家裡去的某種「代償物」(因為玫瑰寧願自殺也不願意出醜),麥可與那人對話著,或許那不過是一個人的兩張臉交替出現,一張嘴出現的兩種聲音交替,但隨著時間過去,麥可漸漸變成了實體,玫瑰彷彿可以感覺甚至聽到電話那頭某個人正在逐漸縮小、融化的模樣,那個被玫瑰冠以「完美情人」化身的人,竟不過只是個隨機撥打色情電話,無意間闖入玫瑰孤寂生活裡,因而得以綿延了1個月的「電話性愛」,他竊取了麥可的肉身(甚至是清仁的),得以降生在玫瑰這間寒酸悲慘的單身套房,隨著麥可真身的出現,終究必需消失在電話那頭。

她知道世人稱呼那叫做「愛情」。可是她羞於說出口。

「這樣你也會搞錯。」麥可說,「有沒有那麼笨?」「遇上壞人怎麼辦?」

他大咧咧地脫掉上衣,直直往臥房那邊走,玫瑰凝望著這個徑直走進她臥房的男人,真實的他,第二次的他,比記憶中粗魯,她記起了他們其實乏善可陳的一夜情,這個男人還是個菜鳥,卻以為自己可以對她為所欲為,他發現玫瑰在原地站立不動,便走過來摟住她,「我不要。」她低聲說,「現在不想。」或者從來不想,她想要的不是他,但這些怎麼解釋清楚,麥可完全不理會玫瑰的反對與拒絕,他幾乎是用拽的,把她拉向臥室,開始拉扯她的睡衣,「我不要」玫瑰喊著,麥可用蠻力將她制服,被粗暴地撕開衣服,雙手雙腳壓制在床上,玫瑰或茉莉,她自己也分不清楚的這個女人,彷彿歷經了一段極為狼狽的跋涉,麥可瞪眼望她,那雙眼睛並不恐怖,「要還是不要?」麥可問她,「你知不知道自己在幹嘛?」「從第一次看到你,就覺得你特別瘋,我本來不想再來了,但一想起你的眼神,就會覺得擔心,果然你就在這段時間裡亂搞了這麼一大套。你知不知道那個人是變態?這樣有多危險?」正要對她強暴的男人,竟然對她說教,玫瑰感覺那時彷彿是清仁附了麥可的身,猶如過去幾個月裡好不容易才有的電話交談裡,清仁悲戚對她說:「你一定以為我沒有盡力,你不相信我是真的身不由己,但我寧願你恨我,也不要你為了不想恨我而變得麻木。」

「你到底想要什麼?」麥可一問再問。「管那麼多幹嘛?不就是要上床嗎?」玫瑰恨恨的低語,「只是性,沒有那麼難!」

他們幾乎是帶著某種恨意,激烈地撕扯著對方的身體,玫瑰想起第一次與他在那高亢清亮的男子團體的情歌中百無聊賴的一夜情,繼而想起與清仁曾經在任何一個可以獨處的地方悲哀又絕望地交合,這些那些,都不是她要的,她渴望著什麼,比性器交合更為深沈,更為親密,或者更為疏離的,即使不相見也可以繼續,她知道世人稱呼那叫做「愛情」。可是她羞於說出口,彷彿那是她不配得到的事物。

最後麥可倒伏在她身上時,叫做玫瑰或茉莉的這個女人,低聲地自語著:「我想要你愛我。」

「什麼?」麥可問她,「聽不清楚再說一次。」

「現在就從我眼前消失。」她大聲地說,「像掛斷電話那樣,拜託讓這一切都消失。」

作者小傳─陳雪

生於台灣台中,1993年國立中央大學中文系畢業。著有短篇小說集《惡女書》《蝴蝶》《鬼手》《她睡著時他最愛她》;長篇小說《惡魔的女兒》《愛情酒店》《橋上的孩子》《陳春天》《無人知曉的我》《附魔者》《摩天大樓》,及散文《我們都是千瘡百孔的戀人》《戀愛課》。長篇小說《橋上的孩子》獲2004年中國時報開卷十大好書獎;《附魔者》入圍2009年台灣文學獎長篇小說金典獎,並入圍2010年台北國際書展大獎小說類年度之書、第三十四屆金鼎獎。