求婚男──黃奕之

二十九歲,最喜歡的書:《同棲生活》

在台北,只有兩種人會把求婚戒指帶在身邊:剛買戒指的人,或今天要求婚的人。

等等,我剛製造了第三種人,撿到戒指的人。

「我東西掉在捷運上!」

我聽見自己的聲音以高分貝音量在月台上迴響,努力掙脫捷運保全的雙手,試圖衝進窄到只剩下蒼蠅飛得進去的捷運車門間縫隙。

可惜,保全抱得太緊了,就算是闊別十年在機場重逢的情侶,也沒有像他抱我抱得那麼緊。捷運駛離月台,我沒有半點機會,這裡不是大馬路,無法像電影裡攔下後方來車,再拖下一臉驚慌失措的駕駛,來一場飛車追逐。

「你幹嘛攔住我!」

站在月台邊,我講出像個自殺未遂蠢蛋會說的台詞──注意我的人更多了。

我向來很低調(至少搭捷運時),絕對不願意做出這般吸引目光的事,畢竟大多數人搭捷運時都很無聊,只要發生一件小事,他們馬上會像聞到血腥味的鯊魚,目光全部投射過來。

「先生,門要關了,這樣很危險的。」

稍有年紀的保全沒有對我的吼叫生氣,他做著分內的工作,好比說:阻止人們自不量力地趕車,再冷靜承受不理性的咆嘯回應。第一線服務人員常得面對這種狀況,辛苦他們了。

平常的我會這麼想,但此時此刻──我用廣播也比不上的音量大喊:

「那是我的戒指,求婚戒指!」

這下,輪到你對我無法控制的歇斯底里態度表示同理心了吧。

掉戒指這種事,照理來說只會在浪漫愛情喜劇裡發生,地點應該要選在巴黎、紐約、倫敦,或阿布達比,那邊的人太有錢,可能不小心掏個口袋就會掉出一枚鑽戒。

台北捷運中山站?發生的機率就跟我們的薪資一樣,應該是全世界倒數啊。

「那麼貴重的東西?」

「對啊!所以你剛不應該攔著我,我手插進去,車門就會再開了。」

「對不起、對不起,但那樣違反規定,真的沒辦法。我趕快幫你聯絡車長,請他們幫忙處理。先生怎麼稱呼呢?」

「黃奕之,黃色的黃,神采奕奕的奕,之乎者也的之。」

掉東西為什麼要報姓名?我掉的又不是國小便當袋,上面還繡了名字跟班級座號。

不過話說回來,我國小掉過十幾個便當袋。

我從小到大就很迷糊,好比我把皮夾放在公事包裡,但每次在捷運入口(特別是在列車只剩四十秒到站時),它•總•是•會•消•失。

好幾次我心想,《哆啦A夢》真是一部失敗的科幻漫畫,他們竟然忽略了要解釋:

「為什麼哆啦A夢每次都可以那麼快從四次元口袋裡,找到大雄想要的東西?」

難道我的公事包比四次元口袋還大嗎?

「東西忘記放在哪」的進階版就是「掉東西」。

但我過去從不介意,因為我認為有限的腦容量是要拿來記住重要事情的,如果因為忘記而不見,表示大腦認定這東西不重要。好比說,131071跟你女朋友的生日都是六位數。但你絕對沒幾秒就忘記前者,卻牢牢記得後者。可是對於一位熱愛數學勝於女朋友的人來說,他就有可能忘記女友生日,然後聳聳肩對著傷心的女友說:

「抱歉,131071是第一個六位數的梅森質數。」

有些人不認同這樣的論點,他們說愛因斯坦也只用了大腦的十%,人的潛力是無限的。

你相信這種話嗎?

我是指,如果你只用了不到十%的大腦,憑什麼你就能用不過十%的大腦去評斷別人那搞不好用了超過十%的大腦呢?換句話說,我認為會輕易相信這種話的人,大腦應該真的用不到十%。偷偷告訴你們一個提升大腦使用率的方法:別再相信任何網路上的謠言了!

就我來看,現在資訊量那麼大,每天都有看不完的新聞、臉書動態和漫畫,我覺得自己早就用到大腦的一百%,不,一百二十%了。如果不節制腦容量的使用,我一定會變成《幽遊白書》裡的戶禺呂弟,用一百二十%的力量發出一拳後就全身瓦解。

保全拿著對講機忙著協調溝通,他的頭稍微移開對講機,問我:

「黃先生,能描述一下戒指袋子的樣式嗎?」

「粉紅色的霧面紙袋,袋子大概這麼小。」

我把手機放回西裝口袋,雙手比了一下袋子的大小。

繼續剛剛的話題──然而今天這件事完全無法用「因為不重要所以才會掉」這套理論來解釋。價值兩個月薪水的求婚戒指,絕對稱不上「不重要的東西」,它比我本人還貴重。從這個角度來看,如果戒指有思考能力,反而應該是它在捷運上看到什麼比我還珍貴的東西,把我這個不重要的人給弄丟吧。

都怪我不想把裝著戒指盒的紙袋硬塞到公事包裡(很抱歉,我是個愛做樣子的人,公事包薄得連放台Mac Air都會鼓起來)。搭捷運又一直玩手機(在捷運上你還能幹嘛呢?更何況,如果玩手機的話,遊戲高分紀錄是當你被誤認為電車癡漢的有效反證,「我遊戲這麼高分,有可能騰出手嗎?!」),袋子掛在手上不順手,一時方便,我就這麼把袋子跟公事包一起擱在地上。

到站後,我忘了拿紙袋,只拎著公事包就下車。太離譜了,我怎麼會沒注意到袋子呢?!

「那就麻煩你了,謝謝、謝謝,這年輕人很著急,請務必幫忙。」

捷運保全關掉對講機,對我說:

「我們盡力找看看,黃先生您別擔心,很多案例都是有好心人把撿到的貴重物品送回來的。台灣最美的風景就是人了。」

他很客氣地安慰我,讓我吞下了「你看看那些奧客,就不會認為台灣最美的風景就是人了」這句話。我有點不好意思,他只是執行他的勤務,卻被我大吼,而他不但沒生氣,還幫了我這麼多忙。

對,在別人眼中我就是奧客,想到這點,還好我剛沒說話。

他大約五十歲左右,鬢角有幾叢灰髮,臉上堆著的皺紋不知道是本來就有,還是因為他一臉關心造成的。

他真是一位好人。

「不過,黃先生你怎麼把戒指這麼貴重的東西帶在身上啊?」

他真是一位太少看推理小說的好人,真相已經擺在眼前了。除了錢太多的阿布達比人,在台北,只有兩種人會把求婚戒指帶在身邊:剛買戒指的人,或今天要求婚的人。

等等,我剛製造了第三種人,撿到戒指的人。

我今晚要跟交往十年的女友絲襪求婚。一場精心策畫的驚喜,不過絲襪可能會缺席,因為她不知道這件事,搞不好得臨時加班;我可能會缺席,因為太恐懼而臨時怯場,電影裡常這樣演。但無論如何,戒指是最不應該缺席的,它既不加班又不會怯場!

你能想像當我跪下說出關鍵字、當我女朋友絲襪摀著嘴的那一刻,我無法遞出戒指,只能,嗯──拱手抱拳?!

拜託,又不是在拜師學藝,不如你說這是第三天,我在幫她穿起掉到橋下的鞋子吧。

很多人可能覺得,求婚時女孩子總是哭成淚人兒,男孩子都笑嘻嘻很冷靜。錯了,其實我們也曾哭得亂七八糟,只是在求婚當下,男兒淚早已乾涸了。

落淚的時間點,大約是發生在獨自去銀樓挑鑽戒時。

我承認有部分原因是鑽石實在太貴了,它放在手機裡可以當震盪器(鑲進了石英震盪器的手機,就如同擁有了心臟,被賦予生命。這是工程師的浪漫)。戴在手上,我真的想不到有什麼用途。

但更重要的是因為,結帳的一瞬間,我們意識到即將喪失自由。

別誤會我,我很愛絲襪,就算今天有人把我灌醉、注射一打自白劑,我還是會說我愛她,想跟她共度下半輩子,我想要每天早上醒來都看見她,每天睡前都跟她說「晚安我愛妳」。只是,結婚真的是另外一回事,那意味你將像個男人(我很清楚我是男的,這只是字面上的意思,我掉的是戒指不是腦袋)負起一切責任。你不能隨便在路上跟女孩子搭訕,要是你想跟誰共度一夜情,得冒著半夜(在台灣似乎比較流行下午)你老婆帶著警察(搞不好加上你媽和她媽)衝進來的風險,而你得說出那些──

「我們是來借廁所的。」「天氣太熱,冷氣怎麼開都不夠我們才裸體睡。」「我們在互相拔罐。」「我中午聚餐吃燒酒雞喝醉了好不舒服來休息,結果服務生弄錯鑰匙,給了她的房間。她嗎?她更早時吃了安眠藥,所以睡到沒發現我進來。」

這些你我都覺得很扯的謊言。但在那種場面下,說不定是人類所能扯出來最好的謊言。我們幾個死黨常討論種種人生疑惑,最常出現的是「憑什麼某某某的女朋友那麼正」。

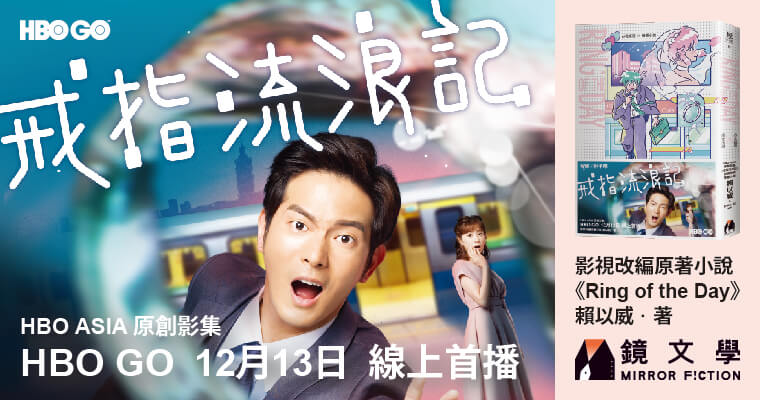

《Ring of the Day》於鏡文學連載中,欲知下回請點 >>> https://bit.ly/2VxTELA