陳文慧說:「我曾經覺得我影響他們太多了,因為他們太喜歡我,以致於跟我的生命相連結,我曾經一度擔心,我以前的教學有沒有做錯?我幹嘛把一個孩子教得有感覺,看到月光會落淚,或者是纖細到,可以看見人心。」說這句話的時候,陳文慧語氣帶著一點遲疑,自我懷疑,但更多的,是疼惜。她是敏銳易感的人,自然也知道感性到一個極端時,所帶來的痛苦。

「你會懷疑自己,把那種感性帶給他們,反而更痛苦?」我問。

「穿透力,不是只有感性,因為人生當中就是生活,但是當一個人的敏銳程度這麼異於常人的時候,他們必然是孤獨的,也容易受傷,所以我學生蠻多個有憂鬱,還好後來都慢慢好轉,他們是特別好的孩子,特別優秀,所以真的是讓我懷疑我自己。」

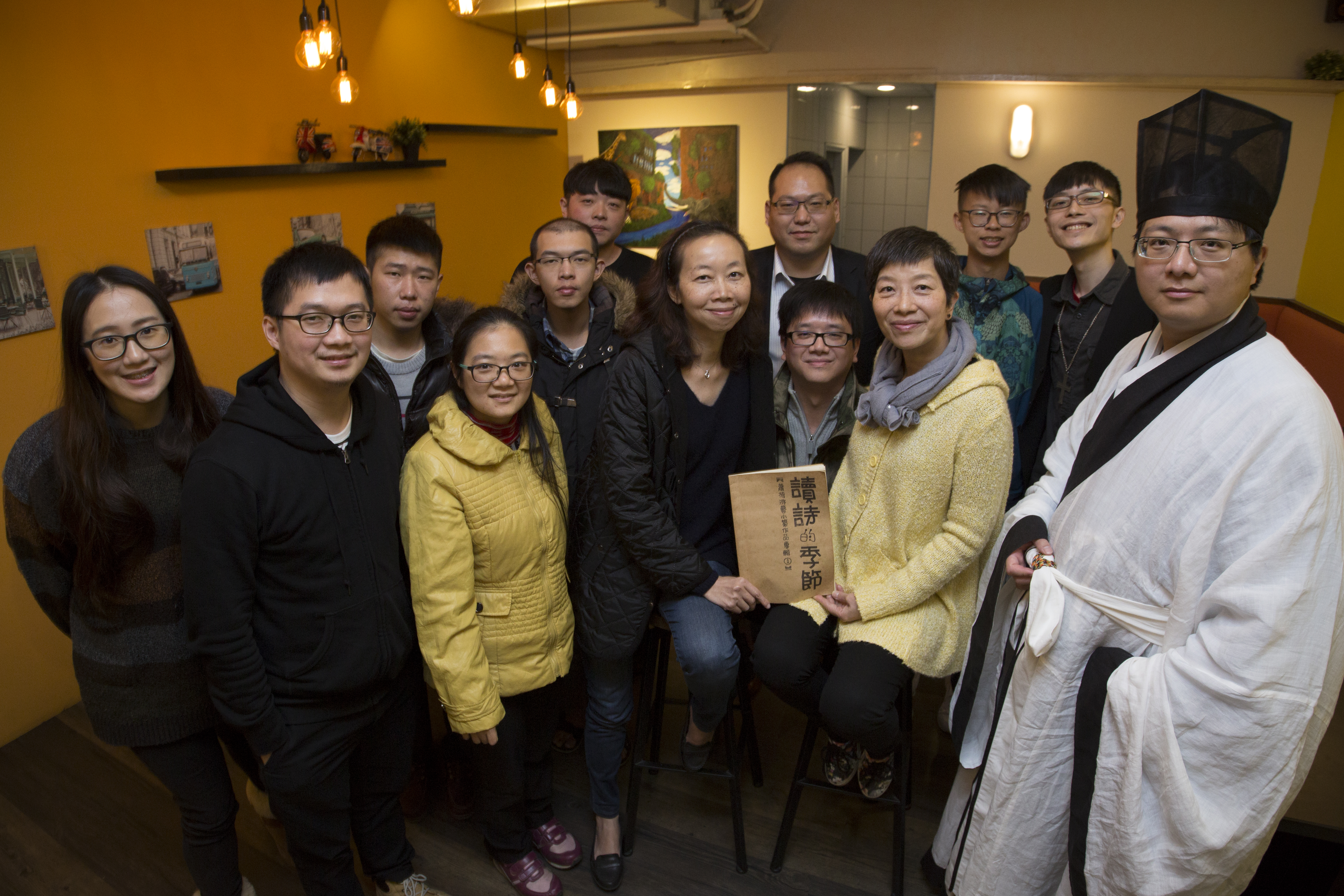

我參加了他們的同學會,當年的孩子都已經長大,出社會了,各有各的特色,開心地聊個不停。當年的教學都已看見了成果。

「其實我對自己的教學很有自信,因為我的教學是從人出發,從日常出發。實驗教學,你沒有十年二十年,像我過去的學生、監獄帶的受刑人,若沒有讓他們都出去了,適應了社會,你所做的研究怎麼知道結果呢?」這是陳文慧持續三十年教學的原因。

講到這裡,陳文慧又回憶起當年的寫作課:「我們那時候的題目就叫遊戲春天,每個人都買根冰棒,走到草地上,享受春天的風與陽光,我有一個學生是失語症,我看到他跟一隻狗嬉戲,那畫面是多麼協調。」講到這裡,陳文慧笑了,不化妝的臉上,有協調的亮光。