「原本沒有政治意識的人們開始改變了。」

他指出,當時持反對政府立場的回教黨(今伊斯蘭黨)《哈拉卡黨報(Harakah)》讀者由5萬人增長為30萬人,他便重拾畫筆,為其作畫。「但更重要的是,我可以自由創作了。由於想畫什麼就畫什麼,讀者也因此開始注意到這些作品。那是很重要的轉捩點。」

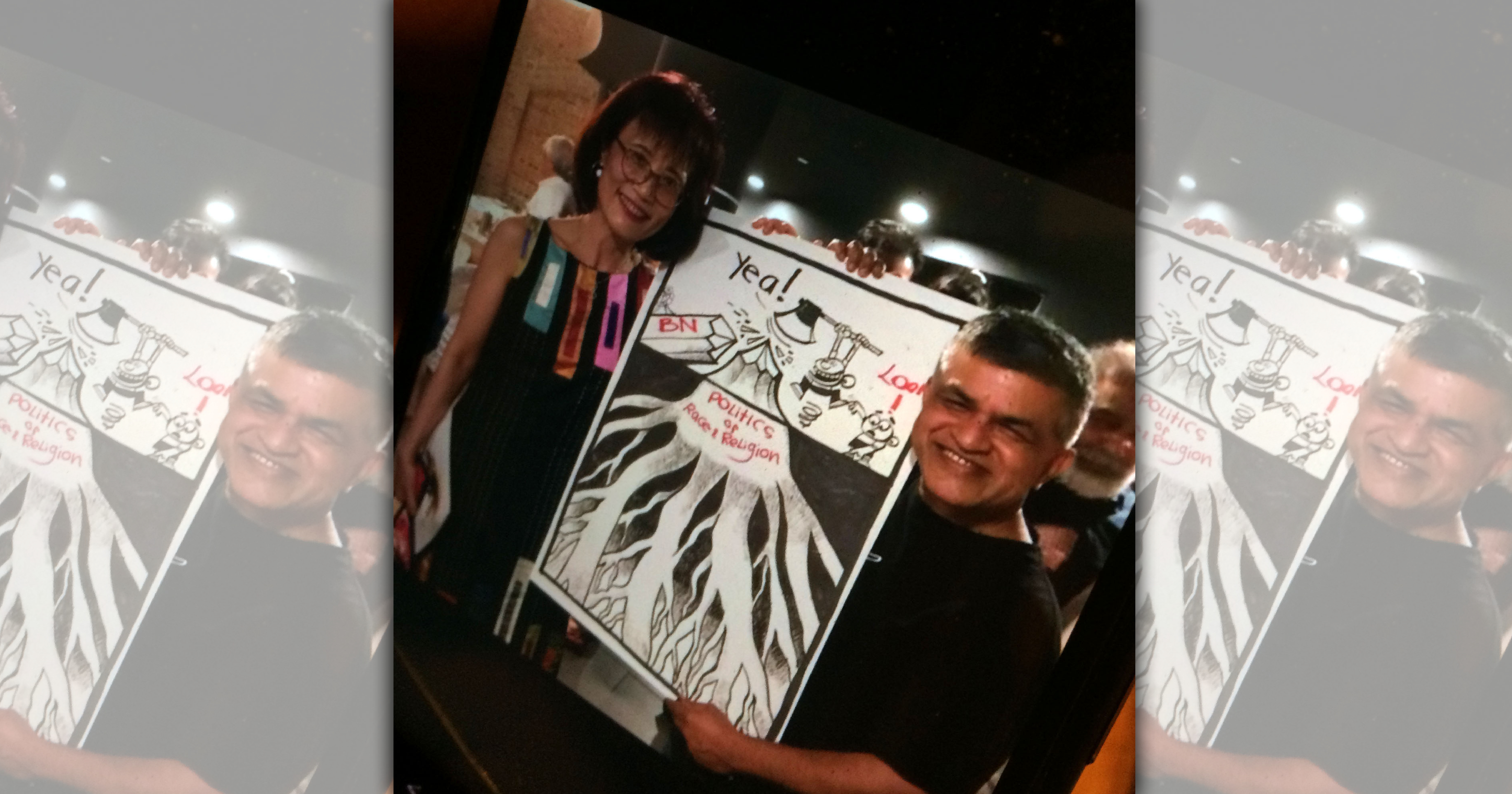

回教黨後來改名伊斯蘭黨,並在開明派與保守派之爭後,分裂出另一黨:國家誠信黨。我曾在2013年的資料中,看見祖納與其他反對派領袖及誠信黨主席一起組織社會運動的訊息。詢問身為穆斯林的祖納,自身信仰或政界友誼,會不會影響其以漫畫批評特定人士或議題的力道?他表示,「我可以告訴妳,我完全沒興趣為政府工作,或接受任何協助,這是我保持創作獨立的方法。」

「以前支持他們,是因為彼此都往類似方向前進;現在他們(含誠信黨在內的希望聯盟)成為執政黨,但我依舊以漫畫家的身分站在人民這一邊。上次支持你,不代表我會一直支持你。」

我詢問,80年代爭議十足的馬哈迪如今重掌大權,曾以伊斯蘭信仰作為武器,攻擊穆斯林族群中不被其認可的派別。80年代既是祖納政治漫畫夢想啟蒙的年代,如今若舊事重演,身為穆斯林的他會不會繼續批評?他如何看待2005年丹麥《日德蘭郵報》穆罕默德事件、2015年法國《查理畫報》槍擊案?

漫畫家遇上宗教題材時 心中應不應有一條界線?

祖納顯然思考良久,他說,他主張創作自由;但同時,也認為漫畫家應清楚意識到,在這個時代,任何創作已經不只是自己所屬的群體看得見了。倘若心中無界線,便也無可避免任何讀者的行為。

他提出的解方是:「如果可以讓讀者清楚你的漫畫是針對特定事件、而非針對特定宗教,就不會有問題。」我追問,當讀者可以自由詮釋與解讀、編輯台亦不欲得罪讀者,創作者還有「如果如何如何,就不可能遭殃」的信心嗎?舉例而言,近年來,許多批評以色列佔領巴勒斯坦爭議的創作者,遭猶太組織扭曲為「反猶(anti-semitism)」,因而遭受攻擊。

他依然保持樂觀地告訴我,漫畫家要能夠為自己辯解。「如果你可以拿出事實,並陳述漫畫背後的創作動機,就可以減少錯誤詮釋的空間。」他以近期小威廉斯漫畫引起的爭議(澳洲漫畫家Mark Knight將小威廉斯於美網摔球拍事件畫成漫畫,遭許多讀者撻伐為種族及性別歧視)為例:「這是扭曲,但漫畫家居然沉默!如果你無法辯解,那代表你根本不清楚自己的創作動機是什麼。」

祖納說,自己的漫畫也曾遭讀者誤解或扭曲。如果的確出現事實錯誤,自當道歉;但若非錯誤,便應為自己辯護。「每畫一幅畫之前,你得非常、非常清楚自己每一個動作的來由。」

持續反抗政府打壓 婉拒國際政治庇護

創作政治漫畫30年來,祖納遭遇無數次威脅與判決──禁止出境、禁止出版、拘禁、罰款、辦公室突襲、印刷物扣留、網站管理者遭捕、43年牢獄威脅。找上麻煩的,總是自己的政府。

2003年,祖納辭去《哈拉卡黨報》的漫畫工作。祖納表示,當時有感《哈拉卡黨報》使用馬來語,然而國內民眾大多數不熟諳此語言,有些僅使用大馬式英語(Manglish),沒能讀懂此報;加上該報讀者多為馬來人,他期望自己的漫畫能接觸國內更多元的族裔。

時值網路蓬勃發展的階段,於是,他加入熱門的獨立網路媒體「當今大馬(Malaysiakini)」,開始為其創作。

投入網路世界的祖納,進入生涯中創作、書籍出版最豐富的時期,但也自2009年納吉政府執政起,面臨愈來愈劇烈的制裁。

當年9月,內政部官員突襲祖納辦公室。官方以「印刷媒體及出版法(PPPA)」為名展開調查,408本著作《漫畫店(Gedung Kartun)》遭沒收,全國販賣此書的單位遭警告不得繼續銷售。祖納則面臨該法案最高3年有期徒刑或2萬馬來幣(近15萬新台幣)罰款的威脅。印刷廠也遭突襲,官方暫時吊銷其執照,並警告未來不得印製祖納任何著作,否則撤銷其執照。最後,500本《漫畫店》全面遭禁。

隔年7月,內政部再次以PPPA為法源,封殺其5本著作:《霹靂,漫畫之地(Perak Darul Kartun)》、《一個搞笑大馬(1 Funny Malaysia)》,以及《漫畫中的議題(Isu Dalam Kartun)》1至3集。

出版社當中,僅「當今大馬」願意與祖納提出反抗,其與祖納分別向法院提出訴訟。與此同時,祖納繼續進行出版。兩個月後,他在《漫畫恐懼症(Cartoon-O-Phobia)》上市前4小時,遭警方以「煽動法」逮捕,66本書遭沒收,祖納更遭拘禁2天。印刷廠與「當今大馬」也遭警方搜索。

在此之後,許多通路不敢再販售祖納的新著作。然而,祖納將發表平台移至個人網頁,繼續販售新作品。

2014年,祖納被以涉及「印刷媒體出版法」、「煽動法」、「刑法」為由被帶至警局偵訊。此外,其網站管理者、3名協助販書的助理及負責線上交易系統的公司均因煽動法而受警方偵訊。其中,負責線上交易系統的公司,更被迫向警方交出所有買方名單。

2015年,當祖納受邀至倫敦進行演講時,他的辦公室遭警方突襲並帶走近200本著作。當他回到家鄉後,更因在推特(Twitter)上批評聯邦法院針對安華性侵疑雲的判決,遭警方逮捕,並拘禁3天。祖納表示:「當時我就告訴警察總長:『出獄後,我會每天把你畫在漫畫裡。』」警察總長哈利德(Khalid Abu Bakar)因常以推特發布警告,而被視為侵害言論自由。

同時,祖納新作《空心菜田裡的羅斯(ROS in Kangkong)》從印刷廠運送至通路時,也遭警方扣留並沒收數百本。《神鬼「億」航》和《共謀監禁安華(Conspiracy to Imprison Anwar)》則全面遭禁。同年4月,祖納更背負9條煽動罪名。此案法院程序於2016年11月起跑,祖納可能面臨最長43年有期徒刑。

「我每天畫他、每天畫他(警察總長)!」祖納秀給我看手機中的漫畫,每幅都有哈利德在角落發推特的圖樣。隔年,他又遭逮捕,再度拘禁3天。哈利德受記者採訪時,回應祖納的政治漫畫有害社會。記者詢問,那麼祖納該畫什麼,哈利德說:他可以畫唐老鴨。

就因這句話,祖納真的畫了唐老鴨。「感謝他給我靈感!」漫畫於隔週一刊登,畫中,一隻唐老鴨扛著260億馬來幣錢袋,跑向「米奇瑪(Mickey Mah)」(總理夫人)。這幅漫畫引起廣大迴響(下圖)。當年秋天,他再次受到逮捕。原訂舉辦的展覽被迫取消。時常受邀出國參展、發表演說的祖納,也正式遭馬來西亞政府「禁足」,再也不得離境。

2017年,祖納新書《通吃超人─偷竊王(Sapuman-Man of Steal)》遭禁。

細數祖納至今出版18本作品中,共有9本遭禁。雖然今年大選後,除《神鬼億航》外8本書的禁令已撤除,警方也表示願歸還1,300本先前沒收的著作,然而祖納說:「我不接受這樣的結果。你把書拿走、再還回來,這樣就沒事了嗎?」他表示已對吉隆坡和檳城(Peneng)政府提出控訴。

此外,雖政府撤除了9條煽動罪與旅行禁令,祖納也傾向保留去年對移民局提出的控告,上訴到底。

祖納因作畫不輟,而獲得國際漫畫家權益組織(CRNI)「評論漫畫勇氣獎」、瑞士漫畫和平協會「漫畫和平獎」、人權觀察組織「赫爾曼/哈希特獎」、美國保護記者委員會「國際新聞自由獎」等國際肯定。考量馬來西亞當局對祖納造成的侵害,亦有國際組織主動提出協助,願為祖納及家人安排政治庇護的機會。

然而祖納婉拒了。「如果我留在家鄉對抗政府,我可能得坐牢、或可能打贏官司,有輸贏兩種結果;但若我離開,就只有認輸這種結果。馬來西亞不會改變,而我也沒有機會透過不斷的反抗和控訴,讓人們意識到問題的存在。」

「但我知道很多人害怕反抗,」他也思考。「沒有關係,來找我吧,我會給你不那麼危險、但也很有效率的武器:笑聲。」他表示,漫畫是很好的武器,他想告訴馬來西亞人的訊息是:「如果沒辦法攻擊,就大笑吧。用力地笑、用力地笑他們──總有一天,政客會承受不了!」

自我敦促 不斷吸收新知

祖納表示,他的家人也認同,只要擁有馬來西亞的群眾支持,他們就寧可留在家鄉繼續反抗。「我真的受到很多人的幫忙和支持,如果沒有這些力量,我一定早就放棄了。這些支持,是我至今繼續作畫的原因。」

這也說明了,為何即使在國際社會享有聲譽,當各國許多漫畫家轉以國際主流語言創作時,祖納卻依然使用本土語言──馬來西亞人依然是他心中最重要的讀者。「如果外國讀者看得懂,我很開心,那算是bonus吧,但他們絕非我的目標群眾。」他舉例,美國亦有媒體邀請祖納為美國議題作畫,但他婉拒了:「不是很多人已經在畫川普了嗎?」

但他也說明,馬來西亞的年輕漫畫家缺乏發揮空間,若想朝這條路走,必須另外擁有一份正職工作支撐,否則很容易放棄。祖納幸運擁有妻子與讀者、贊助者、購買原稿的收藏家等支持,但他堅持自己要有紀律,盡量維持每日發表一幅畫。「我是晨型人,每天6點起床,吃完早餐就開始構思故事,順利的話,下午2點就可以休息、出門見見朋友。」

祖納重視速度,認為漫畫應對事件展開即時回應。有時突發新聞出現,便須放棄手邊作品、重新作畫。然而他自覺缺乏美術背景,風格甚至花費半輩子摸索,直到10年前才成形;因而相較之下,自己格外注重漫畫深度。「漫畫家需要吸收非常、非常多的知識,才不會出現錯誤。譬如畫了一幅畫,一般讀者共鳴而大笑,專家卻指出:『你亂畫,法院不是這樣子的。』」

此外,政治漫畫角色不多,必須飽含創意,故事和面孔才不至於千篇一律,令讀者厭倦。為了瞭解時下流行話題,祖納費心研究史上最賣座的電影、年輕人熱愛的韓國流行樂、名牌時裝潮流、美國橄欖球、電玩、麻將……他再次強調,政治漫畫家必須主動了解讀者們在注意什麼、在想什麼、需要什麼。「真的要不停、不停地吸收新知啊!」

回顧整場採訪,看來祖納對政治漫畫的信念,既須精確、深度,又不得過於艱澀;既須親近普羅大眾,也須使專家心服;此外,還得創意十足。這樣的堅持,構思一幅單格黑白漫畫需要多長時間?祖納說,每天從構思到完成作品,他盡量控制在10小時內。但有時會遇上創作瓶頸,因此平時累積時效性較長的故事做為備案很重要。創作之餘,他再次強調必須隨時接觸陌生的知識、認識新的世界。

我問:「你是天生好奇、熱愛新收新知、喜歡嘗試新事物的人嗎?」

祖納否認:「嗯……我其實是個很無聊的人,同樣的電影可以看一百遍。我很嚴肅,常常在思考。我不愛冒險,也不愛旅遊。人們看我這樣子,不相信我是漫畫家,以為漫畫家都很有趣、很好笑。」他表示,做許多原本不會做的事,都是為了漫畫。

祖納舉例:「有次朋友拿韓國流行樂給我聽,以為我會喜歡,因為漫畫中常出現新元素。哎,但是,」他接著說:「我真正喜歡唱的歌,沒人懂;愛看的電視劇,別人也很納悶……我很難找到有人真正了解我的笑點。」

原來,即使在創作漫畫的生涯裡獲得了日益增長的讀者群,祖納私下真正感到幽默或熱情的事物,卻遍尋不著能恣意分享的知心。這似乎困擾著他:「我不能分享太多,因為別人會覺得我很奇怪,無法理解。」

以政治漫畫影響了大量讀者、私領域卻難尋共鳴者的矛盾之間,祖納如何找到平衡?「的確,有時覺得好累,懷疑『我讓人們發笑,那人們能不能給我一點點笑料、讓我放鬆一下下呢?』但是,這樣的想法很負面,你不能要求他人了解你,你應該試著多了解他人才是。」

他表示:「做一個有責任感的漫畫家是很重要的,我得願意為漫畫作很多事。」「畫畫不是純粹為了藝術、為了抒發自己,畫畫是為了帶給他人和群體一些改變。所以創作前,得站在讀者的角度思考。」

祖納確實有點「無聊」。這半年終於好不容易可以出國的他,即使這一周拜訪美國加州、轉機多國,隨身攜帶的紙筆裡,卻依然從未畫上其他主題,「你只畫了政治?」「是啊,只有政治。」

我突然想起,問祖納17歲第一次遭撤下的漫畫,內容細節是什麼?他坦言,這幅畫暫時不能公開,因未來得放在自傳裡。

「你總是踏實地進行人生的計畫嗎?」我問他:「未來有什麼計畫?」

他給了一個如釋重負的表情:「現在不了。年輕時擁有的計畫,結果常恰恰相反。維持計畫的壓力太大,不如走一步算一步吧!」