【廖偉棠書評E06】為大唐與中國叫魂的邱剛健——《亡妻,Z,和雜念》

人,是歷史與當下的人,藝術如何幫助我們把這些包圍我們的渾沌看得更清楚?

大家好,我是廖偉棠。歡迎收聽廖偉棠書評「冷眼熱心,前衛有言」。今天我要跟大家分享的是邱剛健的《亡妻,Z,和雜念》。

《亡妻,Z,和雜念》是我心目中21世紀漢語詩集最大的驚喜,不只是驚喜,它令作者邱剛健成為新詩百年最後的一抹異色、20世紀最後一位被文學史錯過的重要詩人。

無論是導演邱剛健、編劇邱剛健,還是詩人邱剛健,他一生都在處理他身上的中國文化與他嚮往的西方藝術之間的衝突,在這個衝突之中,他慢慢摸索出唯他獨有的詩。

我的題目為什麼把大唐與中國分開說?因為「大唐」是邱剛健心目中最好的中國,最狂放最自由最有想像力的。我們不說盛唐說大唐,因為盛和強不代表它是大的,大所代表的兼容並蓄的精神,往往是中國其他朝代所欠缺。那個中國就變成了大唐以外的中國,在邱剛健詩中帶有批判性。同時這帶出了他不一樣的敘事詩成分,和西方史詩式的敘事詩不一樣,他嘗試的是如何用詩的方法敘事,其他藝術手法不能取代的敘事。

《亡妻,Z,和雜念》一方面呈現中國情懷在他身上的變奏和批判,一方面就是這種敘事詩的實現。

張照堂他們都把邱剛健視作詩人

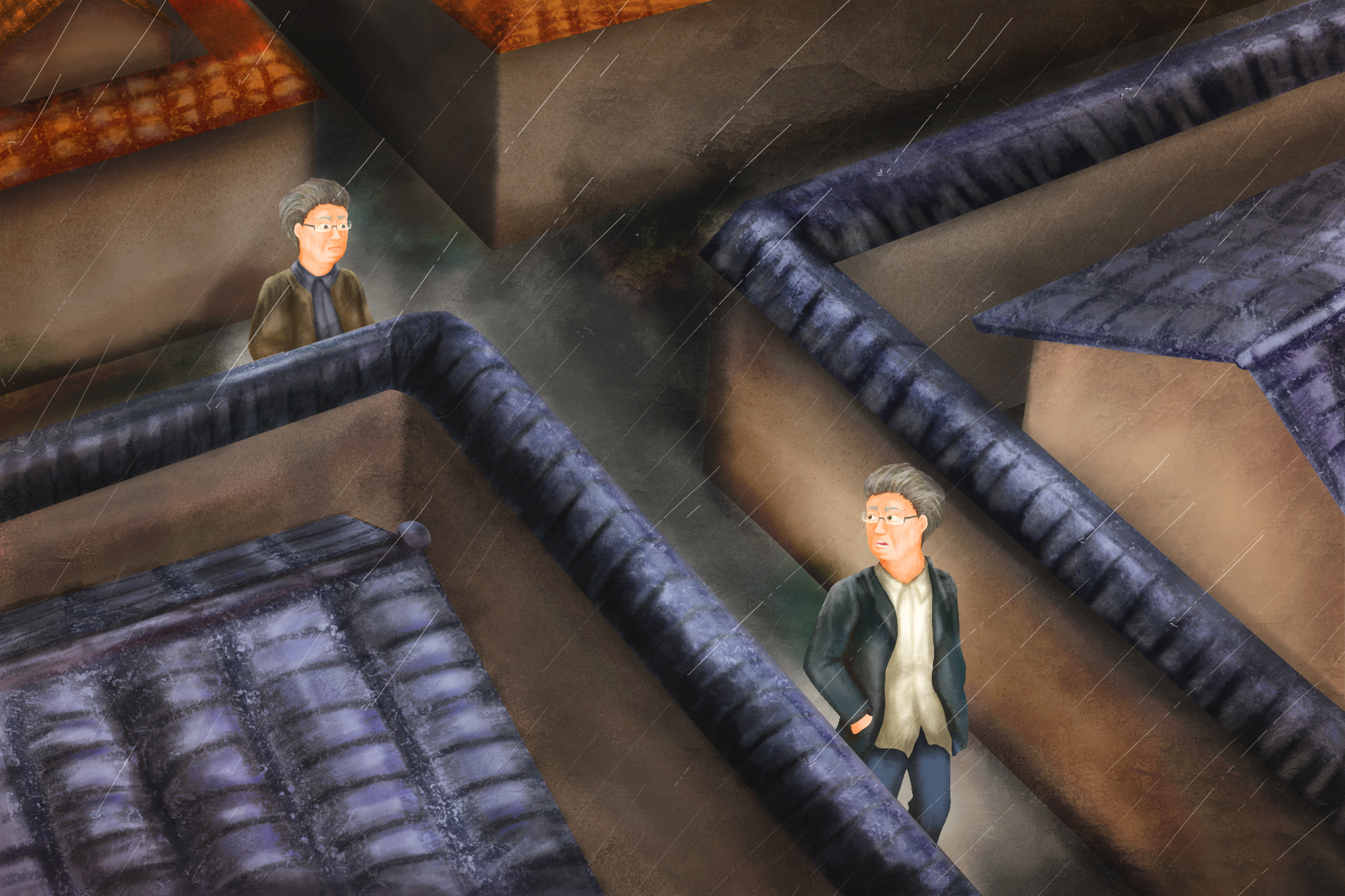

「他回頭,想繞過自己/走入東西南北的胡同」這句詩很能說明邱剛健的矛盾。因為這是不可能的,自己不可能被自己繞過,你的每一段經歷都構成今天的你的一部分。而走入東西南北的胡同,他一生就是在東西南北中遊走,最後成為《禮記.檀弓上》裡的孔子那樣的:「今丘也,東西南北之人也,不可以弗識也。」

邱剛健1940年於廈門出生,九歲移居台灣,二十來歲到夏威夷進修,回台後與陳映真等人創辦了《劇場》雜誌,又成為台灣第一個翻譯《等待果陀》等貝克特作品的人,張照堂他們都把邱剛健視作詩人。

26歲的邱剛健到香港擔任邵氏編劇,後來寫出《地下情》《胭脂扣》《阮玲玉》《投奔怒海》等名作。他在台灣作為導演拍攝了兩部驚世駭俗的作品:《唐朝綺麗男》和《小嬰》,晚年移居紐約,妻子逝世後回台,再遊走北京、香港等地,此時他於寫劇以外大量寫詩,出版詩集《亡妻,Z,和雜念》,直至2013年於北京病逝,享年73歲。邱剛健死後,他的友人將其2011到2013的遺稿編輯成詩集《再淫蕩出發的時候》。

中國呈現在他詩中盡是悲痛和殘酷的文化

當年我在紀念文章這樣總結晚年的他:「……年紀漸老,他的慾望依然洋洋灑灑鋪陳在詩中,然而那是雪一樣的洋洋灑灑,每一片都攜帶著死亡的幻影。當然,其背景是盛大的、越來越錐心入骨的『中國』的哭聲,以歷史、以地誌、以傳奇,種種方式給邱剛健叫魂。」中國呈現在他詩中盡是悲痛和殘酷的文化,他的寫作都是叫魂。前文的繞過自己看見真我,是為失落的自己叫魂,也是為他的大唐與中國叫魂。

我們今天可以在北美館的黃華成回顧展中,看到邱剛健最早的詩,處於黃華成的現成物作品《洗手》中,是一張椅子上的盆水,椅背上貼著邱剛健的詩作〈洗手〉。

這時候邱剛健的詩帶有異端的、挑釁性的宗教色彩,〈洗手〉即為代表,其意象在純美與醜惡之間急速跳躍。詩中出現的「父神」和「人民」都帶有政治隱喻,屬於那個威權時代的特色,這都為他日後的創作裡的政治反思埋下伏筆。

詩中名句「婦人安靜於祢及祢父神的精液」似乎啟示了他後期詩戀母情結的因素,並且非常瀆神——因為婦人即聖母瑪利亞是沒有經過肉體受孕的。「處女懷孕」的場景中為什麼會有精液的出現?而且其子其父的精液,亂倫的暗示也令人不安。

對「中國」的思考與反叛式繼承、乃至顛覆

但漸漸,對「中國」的思考與反叛式繼承、乃至顛覆,成為邱剛健詩學追求的重心,就像他有一句寫給劉大任的話所說:「我自己是全盤西化我的 『中國才情』。」

他晚期有很多同題詩,比如〈有時候走入胡同〉,這個題目,和他生活在北京有關係。

〈有時候走入胡同〉

1

願你永遠迷路

這一條胡同很快就會鋪滿骨灰。

2

每一步都是焚煆和豐艶的長安。

如歌的行板

3

哎喲喲。

這是夏夜的,夏夜的,老北京的叫床聲。

4

人們昨天在胡同底蘊挖到你那匹黃膘馬的殘骸。

阿波里奈爾。

5

這是千年的曲水。

你的亡妻赤足,輕輕踢給你盛載霜,雪和塵埃的羽觴。

該詩一頭一尾呼應,開頭滿地的骨灰是結尾的亡妻的嗎?但亡妻出現時,骨灰不見了,變成了「霜,雪和塵埃」,由曲水漂來的羽觴承載。詩從胡同那個現實中國的彎曲寫到曲水裡文化的中國的彎曲,中間是長安,還有西方文明的象徵:寫《米拉波橋下塞納河流淌》的法國大詩人阿波里奈爾,他們又都跟死亡有關。死亡又往往用情慾表現,神乎其技。

胡同與迷路也是邱剛健的詩學理想

另一首〈有時候走入胡同〉是這樣的:

「願你永遠迷路

在胡同的繁體。

每一步都不能昇華,

有清,民國和共産的肉慾。

哎喲喲,有手掩上灰牆中間那一扇虛掩的紅門,北師大的處女喲!

不要躲在大雜院裹面一遍又一遍聽

巴哈的賦格。

你的男人在白雪皚皚的終南山巅等著你。

給他

你的胡同。」

胡同成了女性性器的暗示,終南山與巴哈成為東西方對比,而「繁體」胡同的出現,與另一首極短詩〈長城〉相呼應:

「那麽多拒絕被簡體的漢字

站在空山上」

這拒絕不只是單純政治上拒絕共產中國的拒絕,還是美學拒絕粗鄙化的拒絕,邱剛健只能留作長城獨立空山。同時,胡同與迷路也是邱剛健的詩學理想,正常人追求一步到位、功利性的走路,詩人喜歡迷路看更多的風景。

兩個上吊自殺的影子,由胡同連結

還有第三首〈有時候走入胡同〉如此,副標題是「想到瓦爾特.本雅明」:

「願你永遠迷路

在胡同的拐彎和立場。

牆犄角忽然切斷你和你所依傍的影子。

他踉蹌逃走,臃腫越過庇利牛斯山。

為什麽你回頭又看到他懸空,

那麽高,吊死在一棵白楊樹上?」

城市漫遊和迷路純然是本雅明與邱剛健的理想,詩中暗示了本雅明和崇禎帝的走投無路,兩個上吊自殺的影子,由胡同連結,如命運與人並不能切斷。

迷路就難免會羈旅。〈旅次〉是邱剛健寫歷史的特殊方式,一種飽含暗示的小敘事詩

「火車漸漸開到齊齊哈爾前人的墓穴。

路軌旁邊一坑一坑鑲白的冥紙

拳拳于鎮魂的後人。

烏鴉當空,懸棺國槐的高枝。

鶴幽浮邊界。

生者和死者都不能仙去

決眥在視野。

火車漸次,漸漸開入齊齊哈爾的黑土。

小學操場,旗正飄飄。」

詩最後出現的旗肯定是共產中國的紅旗,在黑土和白冥紙、生與死上面飄盪著。肥沃的黑土充滿生機,卻飄著紙錢、烏鴉和懸棺,加上「國槐」,都在暗示中國的壓力。還有鶴的幽浮,讓人想到UFO,不明飛行物體,處於生者與死者的邊界,卻像鶴一樣無法超渡他們。

這是一個站在今年的雪裡的人

對於福建人邱剛健來說,東北的齊齊哈爾不可能有他前人的墓穴,可這前人是整個中國的幽靈,它的墓穴在盯著邱剛健那一代擺脫不了「中國」傳統的壓力與陰影的自由知識分子。

這就像〈看雪/憶及曾經見過的ー隻遼東白鶴〉裡的這個詩人形象,也和無法超渡自己的鶴糾纏不清。

「去年的雪又回來了,也許也是前年或千萬年前的雪。

故人還安好嗎?現在交通一片混亂。

(她宛轉脖子,

把頭藏入左邊的翅膀。

在隨著心顫抖的羽絨裏面,

她是越埋越深的黑影。)

我將趕往明年的雪,梳平腦後的捲髪。

故人還安好嗎?」

這是一個站在今年的雪裡的人,在等待去年的雪回來,但去年的雪已經溶解掉了,它跟千萬年的雪一樣不能回來。鶴跟「回來」在古代仙人故事裡不可分,所謂王子喬化鶴歸來,但此詩中連鶴也只能在回憶中越埋越深。當我去到明年的雪,今年的雪又會成為去年的、千萬年前的雪的一部份,一如所有情人都會成故人。詩人想及此,能否釋懷?那樣的一個中國能否釋懷?我還會繼續在他的詩中尋找答案。

下一回廖偉棠書評「冷眼熱心,前衛有言」節目,我要跟大家分享的是《撒旦的探戈》,歡迎收聽。